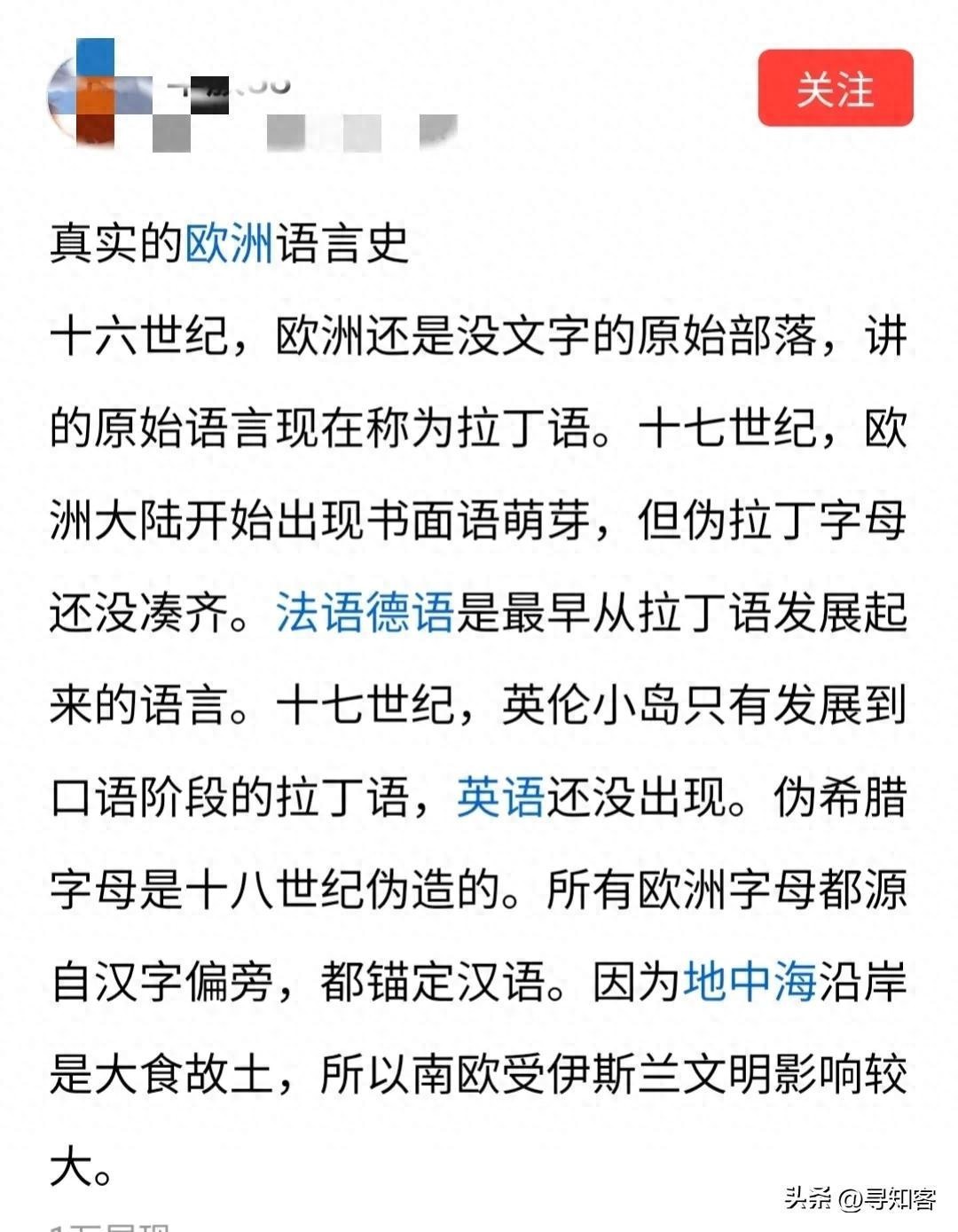

十六世纪的欧洲是什么样?有人说那时还是原始部落,甚至没文字?这说法,只能说好大胆,放在今天看未免匪夷所思。基督教已经存在了一千五百年,《圣经》被抄写、印刷了无数次。诞生于“公元”——这个纪年本身就是基督教传下来的。利马窦,一个意大利传教士,正好在十六世纪东渡中国。他能跟徐光启讨论学问、翻译典籍,难不成是“原始部落”来的“文盲”?

历史细节杂乱得像老教堂里那堆发黄的羊皮卷,有人还嫌复杂。他们劈头盖脸一句“欧洲那会儿没文字”,就把过去剁成碎块扔进垃圾桶。拉丁字母,公元前六世纪已现身。两千年以后,利马窦能写会算,还顺手学会中文。这不是巧合,也没那么神奇。与其说欧洲那会儿没文字,倒不如说,有些人不太愿意思考细节。反正说法简单,听着更直接,怪谁?

英国人十三世纪有了《大宪章》,不是什么显示高人一等的手段——纯粹是自己的事。没人为了夺中国人的风头专门伪造一段史。各国人有各国的活法,这种时候拼凑出一个“欧洲全是原始部落”的说法,还真让人纳闷。莫非书架上落灰的西方经典全是假的吗?

再说语言问题,有人一本正经地把拉丁语称作“原始语言”。拉丁语未必原始,反倒精致得很。十六世纪各国百姓不讲拉丁语。普通人说的是方言,各种土话成了主流。拉丁文,只留在教会学校和贵族嘴边。拉丁语的地位今不如昔,但骂它“土”,是不是有点欺负老人?

有时我们会听到更离谱的说法:“十七世纪才有欧洲书面语言,伪拉丁字母还没凑齐。”这么讲,不等于一下把两千年的文献一举抹消?拉丁字母不是昨天刚出炉的。那个时代,倒是民族语言在发芽。英文、法文、德文、意大利语,轮番登场。拉丁文没消失,只是让位了。

这又引出一个尴尬的论点:法语德语是从拉丁语发展出来的,而且还“最早”。真要细抠,德语的老家在日耳曼,而法语才真算得上拉丁语的后代。德语与拉丁语顶多远房亲戚。这谁都能查到,如果用心查。可有人并不在意顺序。反正脑子里记个大概,碰到提问随手一拍脑袋解答——合理吗?

翻来覆去讨论“英伦小岛十七世纪只有拉丁语口语,英语还没出现。”英国人那时候用拉丁口语?这个画面想都不敢想。拉丁文高不可攀,真要说懂那一套的,只有精英分子才沾边。普通英国人——农夫商贩都说自家的英语。至于书面用拉丁文,这跟古代日本人说日语却用汉字记载,异曲同工。

希腊字母伪造论也有市场。“伪希腊字母十八世纪出来的。”希腊文比拉丁文要早出好几个世纪,从线性文字B演化来。真要说伪造,不是先有希腊后有拉丁吗?让人绕晕的是,有的人根本不关注演化链条——他们在意的,只是制造点噱头。

越夸张的说法越容易流传:欧洲所有字母都来自汉字?锚定汉语?嗯,这种事是需要证据的。真正的学者研究字母起源,没谁敢直接“锚定”这么绝对。理论如果不接地气,终究成不了主流。你敢这样随口讲吗?

关于“地中海沿岸是大食故土,南欧受伊斯兰影响大”,历史上中国人把阿拉伯人叫“大食”,这没问题。北非一度确实被阿拉伯帝国统治,但这与西欧语言发展有半点关联?指望用一片历史碎片敲定另一片风景,好像有点强拉硬扯。

还有人喜欢把各种史实揉杂到一起,碰上民族关系、文化交流、宗教传承,全都归结成一条线。这样简单又懒散的梳理方式,其实容易出错。欧洲的多样性在于——它从不只有一种声音。文化碰撞融汇,糅合出许多交错的轨迹。拉丁、日耳曼、斯拉夫、希腊,各自为阵,偶尔擦火花,可从来没有谁完全主导其他,这才叫丰富。

有趣的是,有时候人们说的洋洋洒洒,实则并未仔细分辨什么叫书写,什么叫语音传统。欧洲人阅读、写作的历史比想象中悠久,也远不单调。中世纪抄写员,每天对着烛光誊录,劳作细致到不像话,羊皮纸上留给后人的是旧时代的种种忧愁。印刷术出现之后,再也没有人敢说文字没普及。

欧洲的语言高度分裂,但也并未彻底碎裂,几大语系连绵着延续。一面是正规学院专用的拉丁文,一面是市井巷陌的汉语、法语、德语、意大利语口语。这种差异感让很多外来观察者觉得别扭,但它真实地存在着。写作与口说分道扬镳,不完全同步,却又各自发展出庞大的体系。

实际上,拉丁文被称为“官方语言”,可那已经是历史旧账。民间传播、常用的其实是各地母语。即便如此,也不能说英语、法语是在“十七世纪才出现”的新玩意。往前推,牛津、剑桥文献早有记录,莎士比亚的剧本流行时拉丁文还挂在课堂上。这种交错有点像今天的方言和普通话,比起谁先进、谁滞后,倒不如说各有自然节奏。

提到书写语言的萌芽,说“十七世纪才有”,那可真是按着时间表造历史。事实上,英国人写英语、法国人用法语正式记事,早就不是什么独家的情况。拉丁文并未消亡,只是逐渐退居二线。时至今日,教士还会念经祷告时用拉丁文,可谁会拿它当日常对话?

有些线索明摆着,却总爱被人故意忽略。比如推演文字起源这件事,有些网友用词花哨,把“汉字偏旁”当作欧文字母的祖先。这不光圆得太猛,还缺乏证据。真正的史料界普遍认同腓尼基字母系统是现代拉丁、希腊字母的源头,不太搭上汉字什么事。知名考古学家乌尔夫·莫林曾有明白解释,《世界文字通史》也列出了详细发展脉络,这些书不是摆设,文字不欺人。

在网络世界里,争论语种起源,像打擂台一样新鲜刺激。往往一边举着片面资料,一边热情洋溢地力证自己观点。历史学家聚焦的是证据链、考古发现、语言演变的脉络。而那些随意拼贴理论者,只顾眼前快感。他们甚至不关心会不会被打脸。真相滴水石穿,不断更新。有时自己也疑惑——难道几百年来存下来的欧洲语言文献,全部是现代人倒手捏造?

话说回来,如果欧洲十六世纪全是文盲,《圣经》怎么千家万户流传?普通百姓不识字,知识分子、神职人员随便抓一个都会念拉丁文,书信往来习惯成自然。这种现象放眼当代中国都可以理解,为什么却难以承认欧洲这样发展?

有人说欧洲语言“一夜长成”,其实根本谈不上。数百年演变,层层叠叠的变化,如今已经成了庞大的家族谱系。网络流言总爱简化成直线,其实每一次语言变革都充满没完没了的枝节,像树杈一样往外分裂。到了十八世纪,各国语言已各自成型。所谓“书写萌芽”,只是一部分人的错觉罢了。

不得不补一句,有些自信满满的结论正是建立在细节的遗忘之上。欧洲语言史复杂却盘根错节,维基百科、剑桥史学和牛津典籍里,更新速度惊人。各种数据资料,没有哪个能拍着胸脯保证永远准确。但“十六世纪原始部落无文字”这种说法,连查阅两个网页都很难成立。不信,可以自己搜一搜。

所以说,只有细节才能拽住历史。欧洲的文字、语言、文化、冲突、融合,各有各的热闹。你不信,看今天的欧洲吧,有的国家还偏爱用当地小语种写诗、编曲。语言史永远不会是“一把尺子量全欧”。每种语言的出现都被无数故事推着前进。曾经被嘲笑的语言,如今可能正大行其道,演变不止。

历史没有“完美答案”,但谁要试图用一句话框死欧洲几百年的文字发展,大概率自己会被历史捉弄一把。事实总是在细节里打滚,匆忙划拉几个词,是骗不了懂行人的。

就先到这。