佛教在印度是怎么凉的?

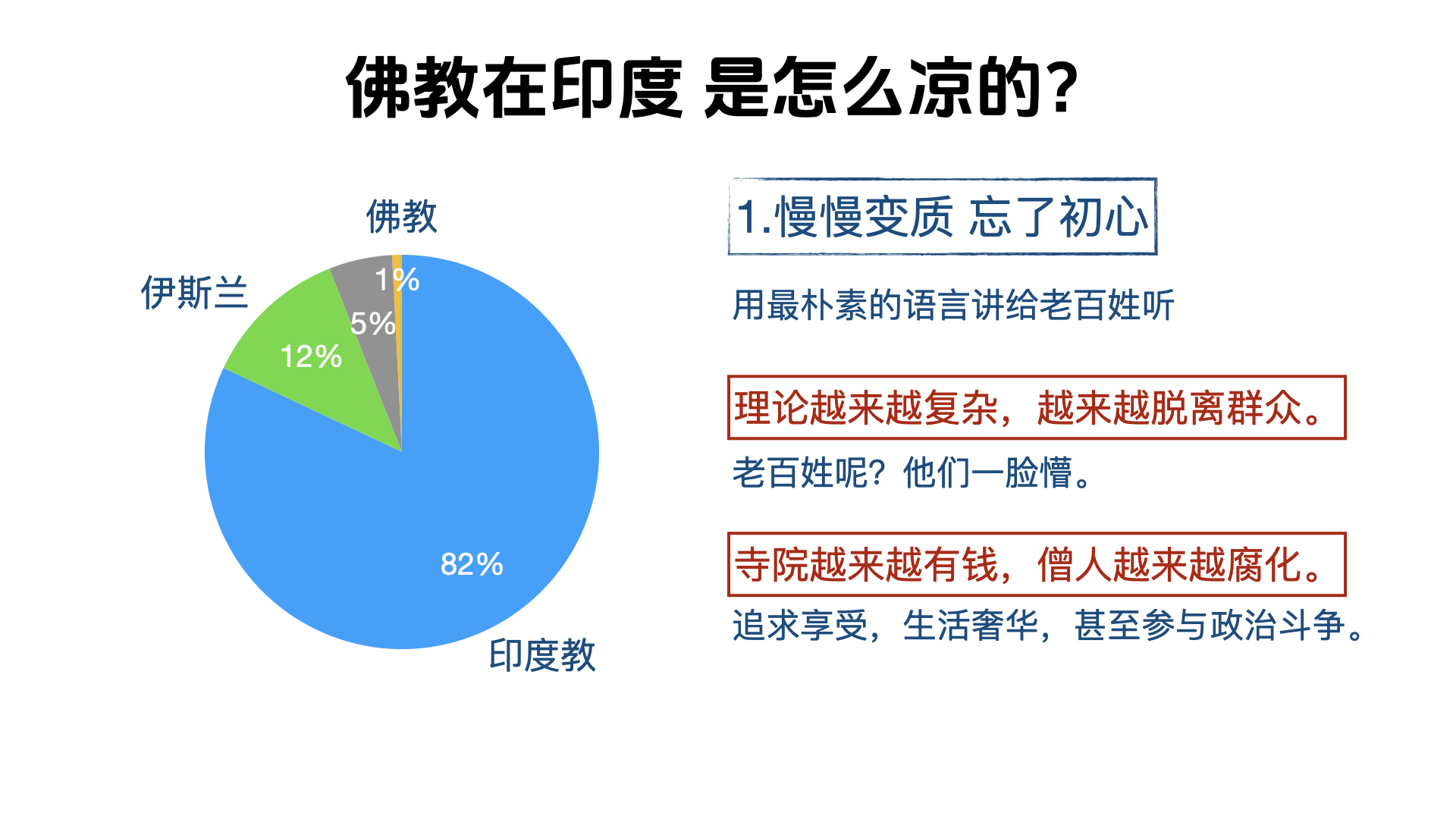

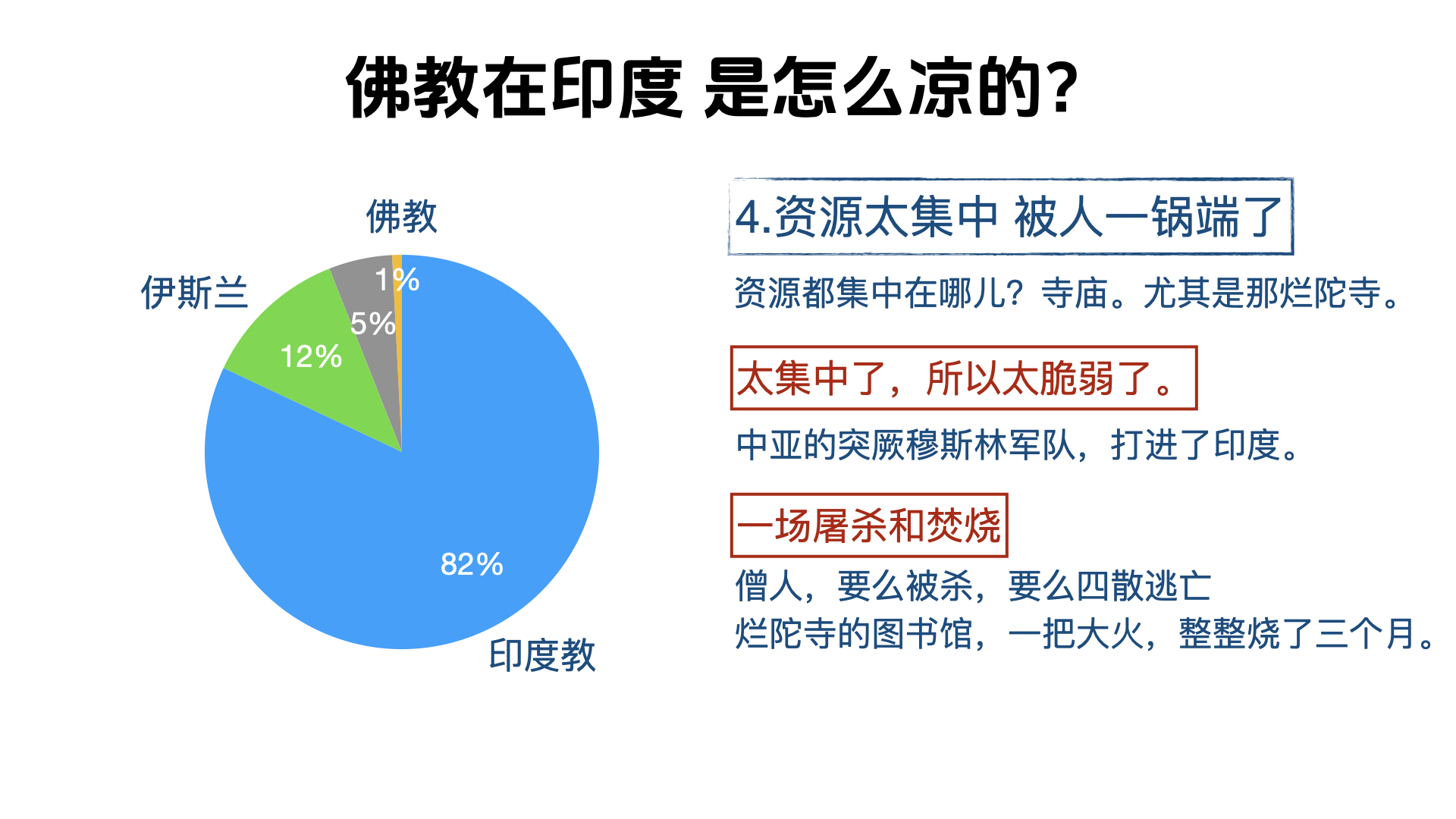

今天你去印度,除了在一些特定的历史遗迹,你很难看到佛教的影子。印度教才是绝对的主流,其次是伊斯兰教。佛教徒,占比不到1%。

作为世界三大宗教之一,在它的诞生地印度,是怎么混到几乎销声匿迹的?

这事儿,就像一个曾经的“独角兽”公司,开创了一个全新的赛道,风光无限,结果最后却在自己的大本营被“干死”了。这背后的原因,简直就是一部活生生的组织兴衰史,充满了人性的挣扎和现实的残酷。

我们逐一来盘一盘。

一、自己慢慢变质,忘了初心。

早期的佛教,多纯粹啊。一群跟着佛陀的出家人,三件衣服,一个饭钵,就是全部家当。他们不搞个人崇拜,不住豪华寺庙,每天就是禅修、学习、辩论,然后把悟到的道理,用最朴素的语言讲给老百姓听,教大家怎么从痛苦中走出来。所以发展得很快。

但是,任何组织都逃不过一个“魔咒”:做大了,就容易变味。

慢慢的,内部开始出现了各种问题。

首先,理论越来越复杂,越来越脱离群众。

早期的佛教,佛陀讲的是“四圣谛”,道理虽然深刻,但用的都是比喻,而且都是围绕着普通人的生老病死、喜怒哀乐来讲的,大家听得懂,也用得上。

可是后来呢?佛教学者们开始“内卷”了,搞出了各种复杂的哲学体系,什么“阿毗达磨”,什么“唯识”,名词越来越玄乎,理论越来越庞大。这些东西,别说普通老百姓了,就连很多僧人都搞不明白。

写出来的经书,一本比一本厚,一句话里恨不得套八个术语。

这叫什么?“精英化”和“经院化”。

高僧们在象牙塔里玩得不亦乐乎,跟“华山论剑”一样。

可山下的老百姓呢?他们一脸懵。

这就好像一个做手机的公司,一开始,做的手机简单好用,大家都喜欢。后来,工程师们为了炫技,把手机搞得越来越复杂,功能一大堆,但没几个是用户真正需要的。结果呢?用户自然就流失了。

其次,寺院越来越有钱,僧人越来越腐化。

佛教本来是主张“无我”、“无常”的,教人不要执着物质。可是到了后来,寺院成了大地主,占有大量土地和财富。僧人们也开始追求享受,生活奢华,甚至参与政治斗争。

有的寺院富得流油,僧人们每天想的不是修行解脱,而是怎么争权夺利,怎么保住自己的财产。

你想想,一个天天教别人怎么放下执念的组织,自己却掉进了钱眼儿里,这还有什么说服力?老百姓还会相信你吗?

这就好比一个天天喊着“减肥”的健身教练,自己却吃成了个大胖子。你还会相信他吗?对吧。

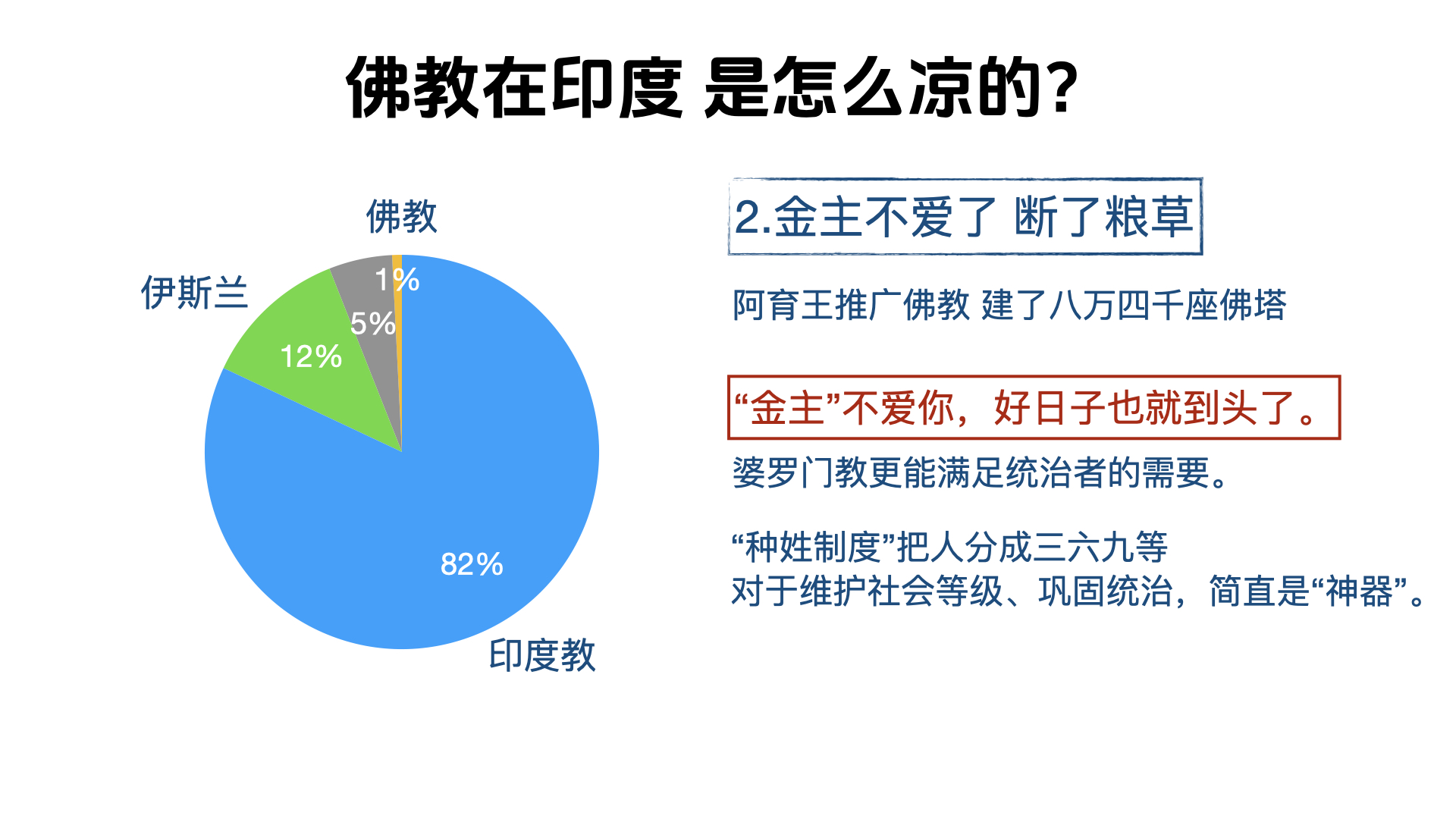

二、金主们不爱了,断了粮草。

一个组织想要发展,光有好的产品和团队还不够,还得有“金主”的支持。佛教在印度的兴盛,离不开历代帝王和富商的支持。

想当年,阿育王为了推广佛教,在全国各地建了八万四千座佛塔,这是多大的手笔。可以说,没有这些“金主”的鼎力支持,佛教不可能在印度发展得这么快。

但是,这种依赖,也给佛教埋下了一颗巨大的“定时炸弹”。

一旦“金主”不爱你了,你的好日子也就到头了。

历史的车轮滚滚向前,曾经支持佛教的孔雀王朝、贵霜王朝,都先后衰落了。后来兴起的王朝,更偏爱婆罗门教。

为什么呢?因为婆罗门教更“接地气”,更能满足统治者的需要。

婆罗门教讲“种姓制度”,把人分成三六九等,这对于维护社会等级、巩固统治,简直是“神器”。

相比之下,佛教讲“众生平等”,这在一定程度上,是反权威、反等级的。

所以,从统治者的角度来看,婆罗门教显然是比佛教更好用的“统治工具”。

于是,天平开始倾斜了。国王们开始大力扶持婆罗门教,给他们建寺庙,给他们土地,给他们特权。而对佛教呢?支持越来越少,甚至开始打压。

巽伽王朝就是个典型的例子。国王出身婆罗门,建立王朝后,就开始大搞“灭佛”运动,毁坏佛塔,杀害僧人。

“金主”们一变心,印度佛教的日子就不好过了。没有了资金支持,寺院建不起来,僧人的生活都成了问题,还怎么弘扬佛法?

这就好比一个靠风险投资活着的公司,突然有一天,投资人撤资了,那它离“破产”也就不远了。

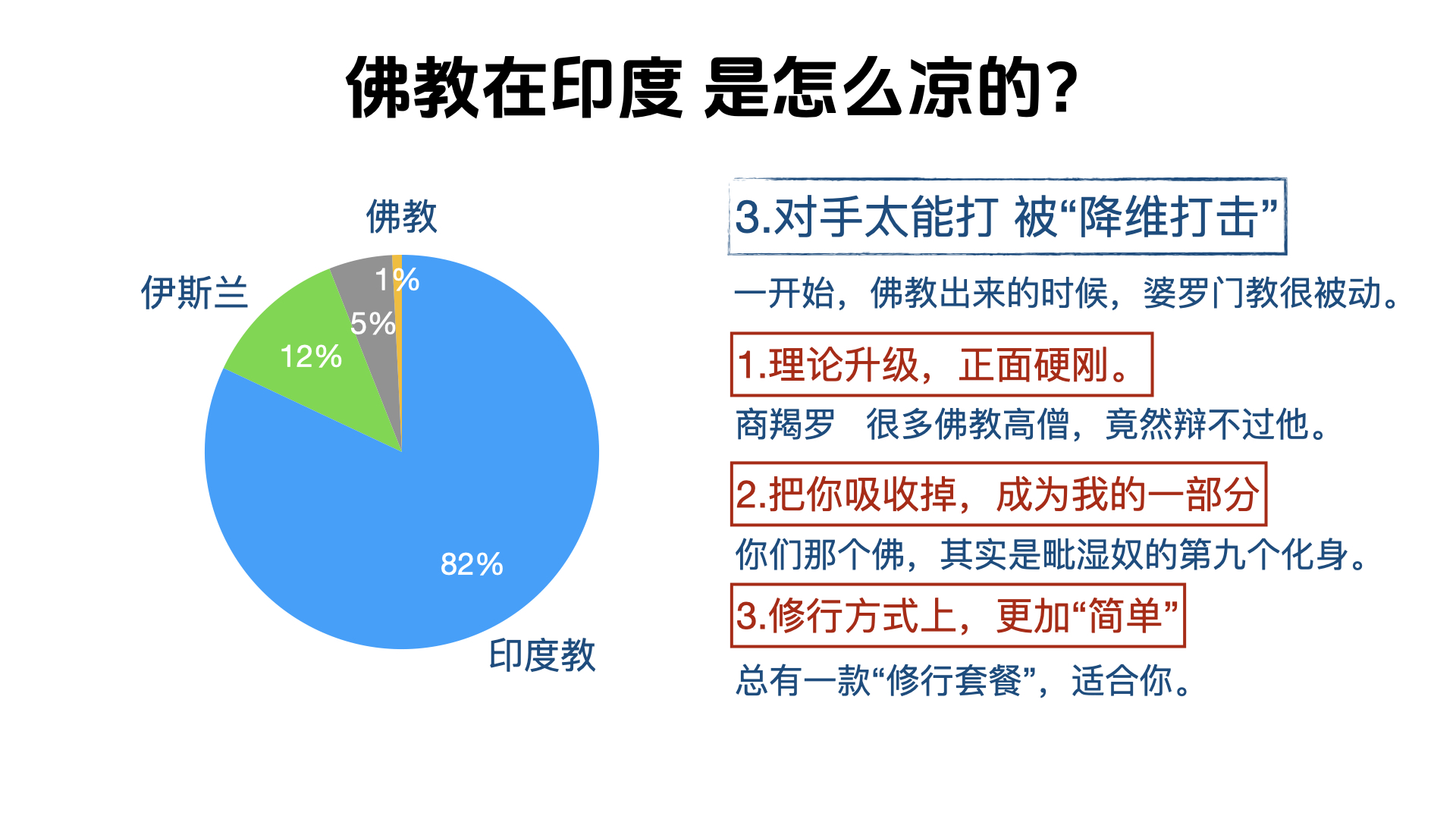

三、对手太能打了,被“降维打击”。

在商业竞争中,最可怕的,不是你的产品不好,而是你的对手,比你更懂用户,比你更能打。

一开始,佛教出来的时候,婆罗门教是很被动的。因为婆罗门教讲“种姓制度”,你生下来是什么,一辈子就是什么,不公平。佛教讲“众生平等”,这谁不爱听啊?

所以,印度教流失了大量的信徒。但是,印度教缓过神来之后,出了一系列高级“操作”。

它不是跟你硬碰硬,不是派兵打你。它玩的是“文化战略”,是“商业并购”。

第一招,叫“理论升级,正面硬刚”。

印度教出了个猛人,叫商羯罗。这哥们儿逻辑超强。他整合了印度教内部各种乱七八糟的理论,搞出了一套“不二论”。

这套理论,非常厉害,吸收了很多佛教的哲学思想,然后反过来用印度教的壳,去辩驳佛教的“空”。

商羯罗就带着他的理论,周游印度,到处找佛教高僧辩论。你不是爱辩经吗?来,我陪你辩!

结果,很多佛教高僧,竟然辩不过他。

这一招,直接打在了佛教的“七寸”上。你不是玩高深吗?我比你还高深,而且还能把你辩倒。

第二招,也是最狠的一招,叫“把你吸收掉,让你成为我的一部分”。

这招太绝了。印度教怎么干的?

他们说:“哎呀,我们研究了一下,发现你们那个释迦牟尼佛,其实是我们大神毗湿奴的第九个化身!”

你听听,这话说的,什么意思?

“你们的创始人,是我们公司派出去的卧底!”

这简直是釜底抽薪,老百姓一听,“啊……原来佛祖也是印度教的神?那我干嘛还要单独去信佛教呢?我直接信印度教,不就等于连带着把佛教也信了吗?一个套餐全搞定,多划算!”

你看,印度教没有消灭佛陀,反而把佛陀吸收进了自己的体系。这么一来,佛教的“独立性”就没了。

它从一个独立的“品牌”,变成了一个“子品牌”,甚至只是一个“产品线”。

你的独特性,你的核心竞争力,被对手一个“骚操作”,直接“格式化”了。

第三招,在修行方式上,印度教也更加“简单”。

佛教的修行,虽然也有很多法门,但核心还是戒、定、慧,要求你通过严格的戒律和禅定,来获得智慧,实现解脱。这对于普通人来说,门槛还是比较高的。

而印度教呢?它告诉你,修行的路,有很多条。你可以通过“智瑜伽”,也就是学习经典,来修行;也可以通过“业瑜伽”,也就是做好事、履行社会责任,来修行;甚至,你还可以通过“信瑜伽”,也就是虔诚地信仰一个神,来修行。

你看,这多方便!不管你是什么样的人,总有一款“修行套餐”,适合你。

就这样,印度教通过在哲学、组织、修行方式上的一系列“改造”,成功地抢占了市场,把佛教的用户,都吸引了过去。

四、资源太集中,被人一锅端了。

内部“脱离群众”,外部失去了“金主”,还被对手“降维吸收”,此时的印度佛教,已经是元气大伤,成了一个虚弱的巨人。

但它还没死。真正给它送上最后一程的,是一场物理上的“团灭”。

佛教搞“精英化”,资源都集中在哪儿?寺庙。尤其是那烂陀寺这种大型的、综合性的“佛教航母”。

这些寺庙,有国王赏赐的大片土地,有成千上万的僧人学者,有从全世界搜集来的海量经书。它们是佛教的“大脑”、“心脏”和“数据库”。

这种“集中化管理”,平时看着挺好,效率高,实力强。但它有一个致命的弱点:太集中了,所以太脆弱了。

它就像一家公司,把所有的核心资产、服务器、研发团队,全都放在一栋大楼里,还没做异地备份。

如果这栋楼,着火了呢?被攻击了呢?

那这家公司,直接就玩完了。

公元12世纪末,一群来自中亚的突厥穆斯林军队,打进了印度。

领头的那个人,名字叫伊克蒂亚尔·丁·穆罕默德·巴赫蒂亚尔·卡尔吉。

太长了,我都懒得念,重要的是他干了什么。

他带着他的骑兵,一路烧杀抢掠,来到了那烂陀寺。

他可能都不知道这是个啥地方,就觉得这片建筑宏伟,肯定有钱。

然后,就是一场屠杀和焚烧。寺庙里的僧人,要么被杀,要么四散逃亡,逃到了尼泊尔,逃到了西藏,有的,就干脆还俗了。

据说那烂陀寺的图书馆,一把大火,整整烧了三个月。

这不只是一座建筑的毁灭,也是印度佛教心跳的终止。

把鸡蛋都放在一个篮子里,结果篮子被人一脚踹翻了。

从此,佛教在印度,就基本上销声匿迹了。

就像一个本来就已经身患重病、奄奄一息的人,又被人从背后捅了一刀。那他也就彻底没救了。

所以,佛教在印度,是怎么凉的?

它不是单一原因导致的结果,而是一场完美风暴。它始于内部的僵化与腐朽,被外部强大的竞争对手降维打击,最后,一个突发的外部冲击,精准地打击了它最脆弱的组织结构,完成了致命一击。

这个故事的启示,超越了宗教和历史。它告诉我们,任何一个伟大的思想、一个成功的组织,乃至我们每一个人,想要在这个无常的世界中持续存在,就不能忘记自己的初心,不能脱离你所服务的对象,决不能傲慢到拒绝改变。

因为一旦你变得过于复杂,过于僵化,过于沉浸在往日的荣光中,那么,即使是世界上最深刻的智慧,也会在时代的浪潮中悄然褪色,最终,沦为自己故土上的一个幽灵。

我是亿文,下期再见!