(猜谜语)

那“弹棉花”在谜语中有什么样的表现呢?“弹棉花”这个老行当,在扎根民众的谜语中虽然为数不是很多,但也有着精彩的表现,如“白狗上炕,越打越胖”就是其中的一个。它是个典型的事物谜,“白狗上炕,越打越胖”是它的谜面,谜目是“打一老行当”,而它的谜底正是人们生活中熟知常见的事物“弹棉花”。用“白狗”比喻棉絮,用“越打越胖”来描述弹棉花的过程,通俗晓畅、明白如话。而且这个谜语还是一首四字打油诗,押“ang”的韵脚,说起来朗朗上口,还风趣幽默,形象鲜活,有着很强的的生命力。“檀木榔头,杉木梢;金鸡叫,雪花飘”,也是这样的一个谜语,它的语言特点更接近于民谣,语言好像脱口而出,不拘形式,比喻恰当,让人一听就知道它的谜底是“弹棉花”这个老行当。

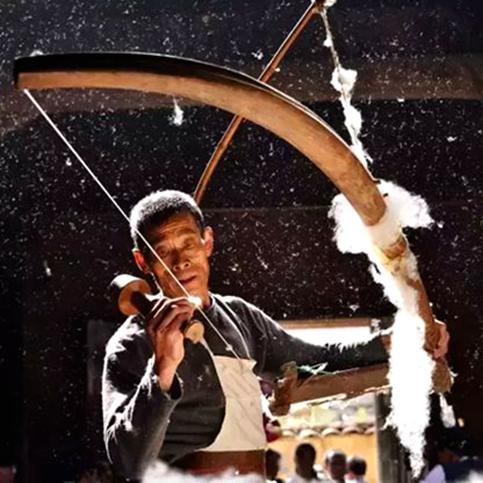

(越打越胖的棉絮)

在“弹棉花”的谜语中,不仅有这种打油诗、歌谣式的通俗易懂、顺口直白的样式,也有更为典雅、富有诗意的古典诗词,比如“无锣无鼓去打棰,无池无水去钓鱼。无箫无笛声音好,无云无雨雪花飞。”这就是一首韵律和谐、用词讲究的七言绝句,全诗以“无”写“有”,连用八个“无”字,否定了各种类似的事物,把目标一步一步指向了谜底“弹棉花”。诗中用“声音好”强调弹棉花有节奏的打击声,用“雪花飞”比喻弹棉花时的场景,把一个弹棉花写的有声有色、有韵有律,这既是一个谜语,也是一首典雅的七言古诗。

(“无云无雨雪花飞”的弹棉花)

以古诗作谜面的“弹棉花”谜语还有一首,这就是“不像琵琶不像琴,非曲非调自然音。颠狂柳絮随风舞,独钓寒江雪满身。”相比较之下,这个古诗谜面更有内涵,更有韵味,也更加的富有文学色彩。它不仅用两个“不”、两个“非”对和谜底容易混淆的事物进行了否定,还把古诗名家的诗句巧妙地借用到了谜面里边,第三句“颠狂柳絮随风舞”借用了诗圣杜甫的《漫兴·其五》中的“癫狂柳絮随风舞,轻薄桃花逐水流。”而第四句“独钓寒江雪满身”更是化用了柳宗元《江雪》中的“独钓寒江雪”,但这里的“雪满身”已经不是柳宗元的孤独寂寞、仕途失意,而是充分表现了劳动者的辛苦和劳作中的快乐。

(国画:寒江独钓)

此外,还有把弹棉花的谜语以对联的形式表现出来,比如有这样一副对联:“吴下门风户户尽吹单孔萧,云间胜景家家皆鼓独弦琴。”上联说的是,江苏等地的风俗户户都吹单孔箫,让人很容易想起他们使用的“吹火筒”(谜底),下联说的是,旧时松江府一带优美的景象是户户都演奏独弦琴,则让人很容易想起他们那里的老行当“弹棉花”。猛然一看,这是一副对仗工整、词义隽永的对联,再细细品味一下,上下联又各是一个谜语,不由得让人对中华文化的深邃奥妙、多姿多彩,油然产生出一股崇敬之情。

(“家家皆鼓独弦琴”的弦弓)

以打油诗、民谣、古典诗歌、对联等作为“弹棉花”的谜面,使弹棉花这个老行当具有了更大的文化张力,这个现象也更好地说明了“弹棉花”这个老行当,自身就拥有着深厚的文化底蕴。