栖霞市的地名,平平淡淡。当时谁会在意?大多数人匆匆路过,也不过在地图上扫一眼,庄园、翠屏、松山,几乎没有人觉得这其中有什么复杂。可偏偏,每一个名字的后面,都藏着沧海桑田甚至人们常常忽略的变迁。这种变迁不是戏剧性的巨浪,而是涓涓细流,一点点地改变石头、泥土甚至人心。

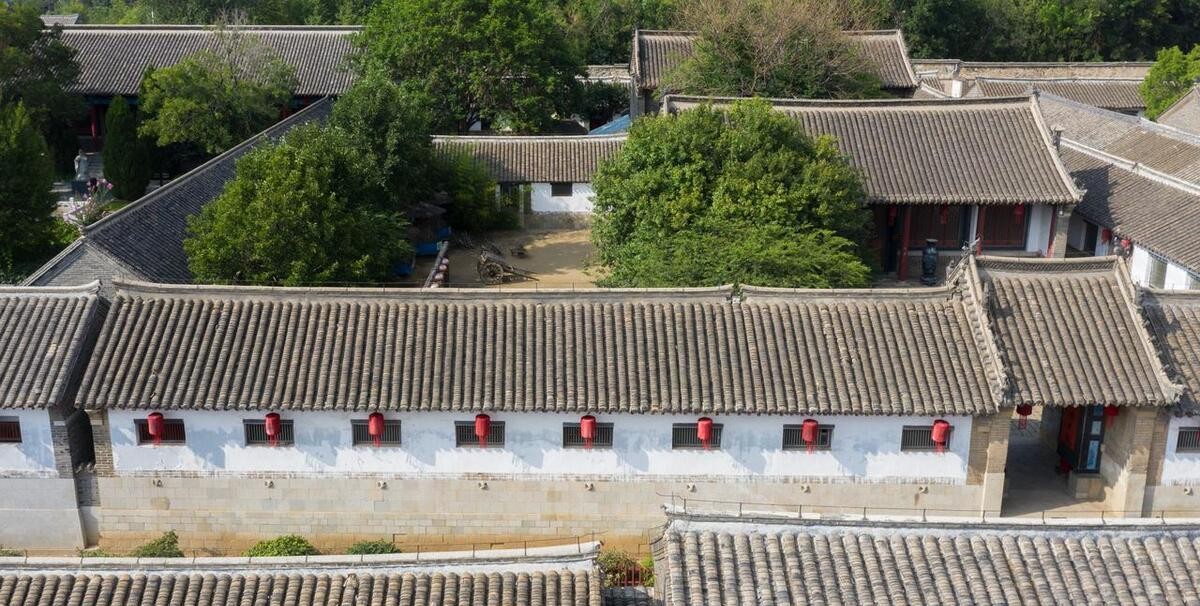

庄园街道,名头里带点文学色彩,却和文学无关。只是因为牟氏庄园安在这里。名归实处,毫不扭捏。清末民初,这里被放进第一区,乡镇排列密密麻麻。1949年以后,分属三个区,翠屏、公山、唐山,比谁都公平。但好像每一次行政区划,都带着一丝仓促。到1956年叫城关区,次年变回城厢镇,1958年又有人民公社,没人有把握下一个名字是什么。1981年又砍了公社,成立城关镇,三年以后又冒出栖霞镇,把村子又重新切分一遍。2000年前后才算安稳些,栖霞镇切出了翠屏和庄园两个街道,这一步走的似乎终于不再反复。庄园在北,翠屏在南,道理谁都清楚。但人们为什么总愿意来回折腾?也怪不得谁,时代就是喜欢这样折腾。

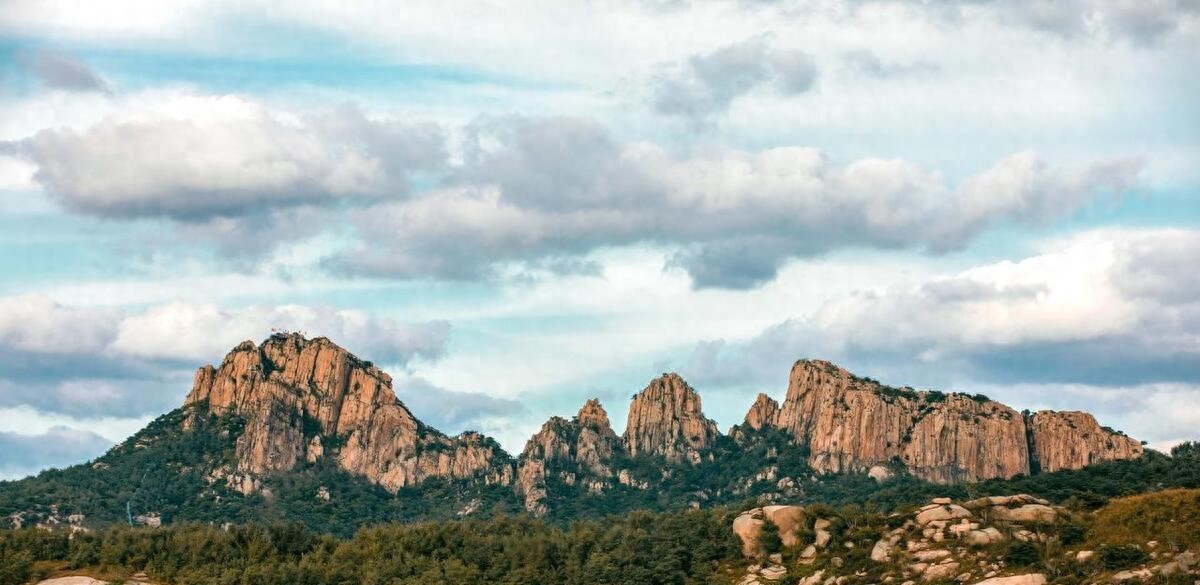

翠屏街道不用说,因为翠屏山。所有人都觉得这名字毫无新意,山名就是地名。简单得让人生气,其实简单本身就带安全感。从第一区到三个区,一路拆拆并并,翠屏、公山、唐山,也像三个人被拍着肩膀赶来赶去。翠屏差点和庄园混成一体,2000年才分开,杨础镇的三个村又于2003年拉了进来。就这突然的收编,一点儿也不惊天动地,属于顺手牵羊的那种,可有时候,地方的故事确实就这么不疼不痒地写下去。

松山街道,典型的“名从地出”。其实松山村本身从没当过什么主角,历史也只是走过而已。1912年在第五区,后来干脆被划来划去,十四区、二十区、松山乡、松山公社,名字杂乱得像下雪天的电线。金山乡甚至一度和松山合为一体,到2000年才完整合归松山镇。西城镇的村子也像迷路的孩子,2005年和2007年分两次跑过来投奔松山。没人知道这些细碎的变化对普通村民来说有何意义。或许有人会在老人口中听过这些故事,遗憾没人再追问更多。

观里镇则更为低调,名字来得理所当然——观里村驻地而已。1944年还分属二区和三区,1951年搞了11个小乡,数一数都数累了。到了1958年,两大乡“观里、蒋家”合并为观里公社。后来西北五个村干脆给了隔壁官道公社,这种随意分合是常有的事。1984年换成观里镇,从名分上说,观里终究站稳了“镇”的脚,是不是有点丢人?其实也没什么大不了,反正换来换去都是这些路。

再说蛇窝泊镇,这地方名儿土得掉渣,却也掩不住历史的纠结。起名很无奈,不叫蛇窝泊还能叫什么?自1943年叫蛇窝区,1945年才成了十区。到了1956年,变来变去,到头来四乡合俩大乡,最终又并成蛇窝泊公社。明明是合并再合并,但人口却不见多。2000年出来连家庄、大柳家两个乡,还是投奔蛇窝泊。每次合并,反而有种越合越散的味道,也说不清为什么。

唐家泊镇,一听就知道是唐家在这里,起名不走心。历史上四个乡,后来分给栖东县和栖霞县。1950年前后,榆山区一度被划归牙前县,后来又被拉回来。其间十几次划区,每次都像分蛋糕似的,小村庄被脚气风刮来刮去。1958年合成公社,不可避免地又有村子另起炉灶,建大柳家公社。谁走谁留,没人太在意,重要的是镇还在。这些年其实还算安稳。

桃村镇名气不小,因为它范围大。明清便设有镇,1912年还是二区。抗战后期竟然整个地区被划进牙前县。其实到了1956年,还是得设桃村区,不久又撤区并乡成桃村镇和瓦屋乡。1958年风风火火的公社运动,桃村瞬间升级。后面三次大并村,到了2000年,合并铁口镇、大庄头镇,居然能管辖一百多个行政村,谁能想得到?看起来地名挺古老,骨子里其实在不断生长。

亭口镇听名字平淡,真要琢磨,不知是多少人的老家。明清的时候是金山乡,后来划到第六区。每一次分配,亭口都好像中心一样被“并乡改大队”。1958年到1984年间就是人民公社的天下,谁也逃不开。枣林、大杨家都归了亭口,1995年还把占疃乡吃进去。镇的范围慢慢变大,其实也没有人统计它到底增加了多少片农地,这种事大家都不在乎。

寺口镇的事同样乏味。地名也是依村而来,寺口村。1912年的时候还归属于第四区。1952年,一个雨村区,一个八区。区划怎么换,寺口还在那,有什么区别?1958年,39个自然村归公社,最终到1984年又变成镇,可还是寺口。名字没变,里面的人怕是早已换了好几茬。

苏家店镇也没什么神秘色彩。依然是村名而已,1912年就是四区里的一只。后来多了赵格庄、艾雷区、兵山区。1958年三大乡合在一起,搞成苏家店公社,改革到1984年叫回乡。1992年升为镇,名正言顺。但到底有多少人真的因为名字而认为这里变了模样?不见得。

杨础镇,杨础村。这种命名没有一丁点想象力,值得夸一下么?1912年分两个区。建政初设两区,1952年又拆并,最后干脆四个乡合成一个公社。1984年又名回乡,到1993年才变成镇。其实这里沧桑只体现在档案里,外人路过看不出来。

西城镇有点意思,它是因为地理位置在城区西部。乍听庸俗,仔细想还算实在。现代以前隶属四区。1956年小庄乡合成大块头,艾山人民公社一度又换小庄公社的名头。1959年三个新村是赶水库工程才被拉进来。后来1961年又分出新大队。1994年才用上“西城”二字,最后小庄的印记早就没了。到现在为止,西城镇时常把属于自己的村子,按行政安排划给旁边的松山去,全凭领导拍板。其实有道理么?讲不清。

官道镇,名字里满是历史感,仿佛哪条古道留到现在。可历史其实只关心“官道村”这个点。1912—1940年代要划区都得算上官道名额。1958年四个大乡 reunir 成官道公社,中间串过观里,1962年又分手。等到1994年才抬头叫镇,谁知道这过程是否圆满。常常有人觉得这里安静得过头,其实根本没人怕热闹。

庙后镇的人,怕是看惯了名字反复变脸。也不过是因为庙后村。1912年设区,1951年分属二区,八区。后来还是合村为庙后乡,最终才有名正言顺的庙后公社。2000年前后,撤乡设镇。这么一折腾,老百姓觉得变了什么吗?好像又没啥大变化。

说到底,所有这些镇或街道的名字,多半掩盖了复杂的区划自转或被动挪移。行政的魔术师不断搅动边界,名字终归落在人们脚下。是偶然还是必然?这些名字可能永远讲不清缘由,也不见得有多大讲头。但新地图上标记清晰,无人会想再抹去。

但如果说名字只是行政区划结果,等民间习惯了,便也签下一道无声的契约。不管是庄园还是翠屏,哪怕分分合合、反复调整,都早已融进市井烟火里。反正,到底是谁给谁起名,怎么归属,只有老人记得。有些地方明明合并了三次,却还觉得没什么不同;有的村落刚被别人攥在手里又被放回去,甚至没人记个准。

其实,地名的继承与更替,远比想象中冷静。有人说这些变化没什么价值。可每一条村路的转弯、每一次划归,都见证着时代笨拙的脚步,折腾到最后,它就在那不吭声地等着人来认领。地名终究归于普通,谁知道下一次会不会又有新折腾?走过去,抬头看,也就这样。