来源:【紫金山新闻】

对南京人来说,随园既是一个地理概念,也是一种文化的象征。乙巳蛇年即将到来,倪兆利作为五季随园品牌创始人及随园食单饮食习俗代表性传承人,正一边赶制经典随园菜,一边推陈出新研制新菜——庄太守鳆鱼煨鸭,满足南京人“无鸭不成席”的需求。

庄太守鳆鱼煨鸭

随园年味大受欢迎

清乾隆十三年,袁枚在江宁(今南京)小仓山购置隋氏废园,改名“随园”,开始其隐居生涯,随园即成为他精神寄托的诗性世界。该地理位置基本位于今百步坡一带。

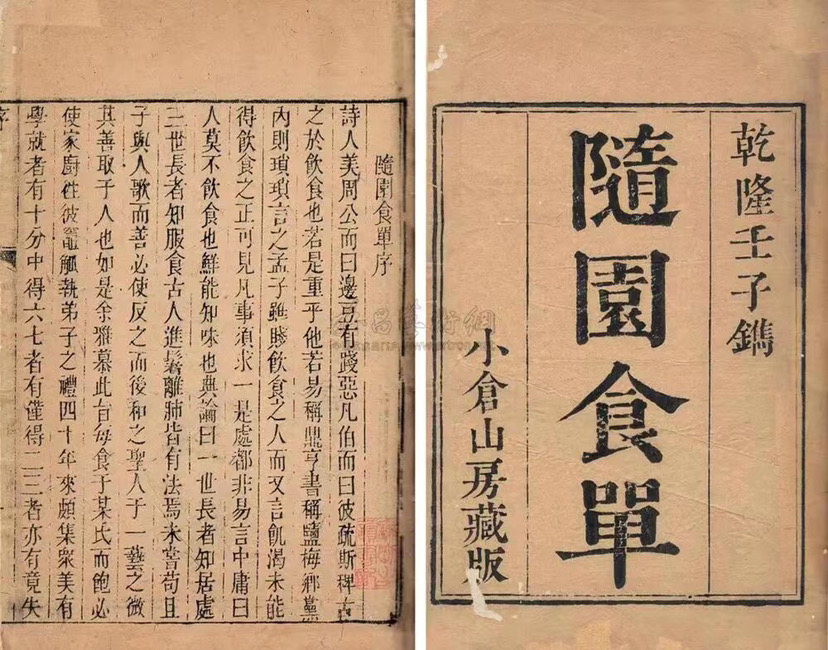

作为金陵名园的随园早已随时间湮没,但随园主人袁枚及其著作《随园食单》所代表的文化现象,却深深镌刻于南京城市基因当中。五季随园就处于昔日随园附近,一直专注于随园菜的传承与展示,并直接推动了随园食单饮食习俗列为非遗项目。

走进五季随园,房间内处处可见袁枚的诗词。相隔200多年时光,《随园食单》既是墙上的装饰,也是盘中的味道和吃饭间的文化谈资。

《随园食单》

“太忙了!太忙了!”倪兆利告诉记者,一进入腊月,南京人就忙着置办年货,五季随园新近推出的“随园年味”,就极力还原出食单里的节日味道,很受大家的欢迎。

“随园年味”中包括一道丁香酱油肉。酱油是清代非常重要的餐桌调味品,《随园食单》提到一道“蒋鸡”的做法,就用到了一匙酱油,估计是袁枚去蒋御史家中做客,觉得好吃,便派自家厨子前去学来的。“当三伏天而得冬腌菜,贱物也,而竟成至宝矣。”这是袁枚对泡菜的评价。倪兆利将其改良为“漕运泡菜”,酸香爽口,成为人们过年期间的一道开胃菜。

随园年味海报

融入百姓日常生活

出版于1792年的《随园食单》,至今仍是大厨研发新菜的参考,是美食家与吃货的必读之作。

在这部著作中,袁枚以独树一帜的性灵诗学文化理念,将吃喝之俗事写出别样的气息,不仅记述了中国14世纪至18世纪流行南北经典菜肴以及美酒名茶达326种,更对选料、加工、切配、烹调及对菜点的色、香、味、形、器、序等,做出了精辟的论述。

五季随园研制菜品

“《随园食单》的菜品已经转化为老百姓饮食习惯,融入百姓的日常生活。”业内专家认为,书中的饮食经验,有些是总结前人的,有些是自己试吃过的,有些则是袁枚本人道听途说记载下来的,尤其是在江浙这一带,处处可以见到其影子,这就使得大家很容易产生强烈共鸣。

《随园食单》不但是在南京成书和刻印的,与南京人文传统也有紧密关系,其中就记载了很多南京人至今耳熟能详的菜肴。比如现在还能吃到的龙池鲫鱼以及老南京人津津乐道的水八鲜。

除了很强的地域性,《随园食单》所蕴含的饮食文化、制作技艺、饮食思想及民俗典故等,都赋予了它能够传承至今的魅力。因为离袁枚所处的时代比较近,食物材料、口味也接近现代,不断有人对《随园食单》中的菜谱进行“复刻”。

五季随园

再次让“鸭子”唱主角

南京地处南北交会之处,在其独一无二的美食文化中,《随园食单》留下了深深的烙印。

据记者了解,基于对《随园食单》的浓厚兴趣,曾任金陵饭店总厨师长的“金陵厨王”薛文龙,一度将其中100多种菜肴加以挖掘整理、演绎创新,使“一物各献一性,一碗各成一味”的随园菜得以重现。

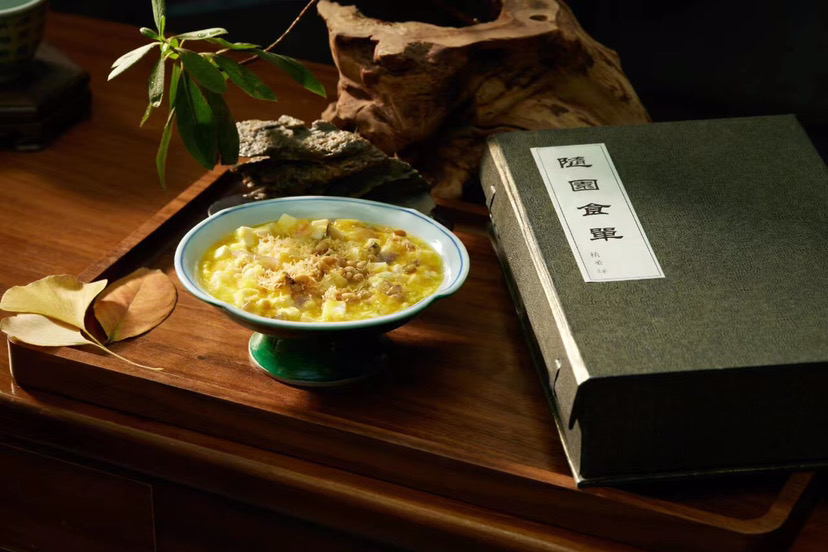

王太守八宝豆腐

南京人爱吃鸭,有“无鸭不成席”之说,所以,金陵厨师尤其善于治鸭,包括盐水鸭、叉烧鸭、京葱扒鸭、料烧鸭、松子鸭颈等。南京名厨周祥盛曾研制出一道“寿星鸭子”,采用夏至之芋头与麻鸭同煨。其中,芋苗必须洁白,并被修成老寿星首状;鸭子选用的是湖熟的麻鸭,肥润,皮薄、味鲜美。

“传统需要一点现代元素的融合,才能延续下来。”倪兆利说。专注于随园菜传承与展示的五季随园,陆续让王太守八宝豆腐等经典菜肴走上当代人的餐桌。他们还将食材的医养价值、中医学的五季养生理念和非遗饮食的文化特色进行融合,为重新认识大众饮食提供了独特视角。

庄太守鳆鱼煨鸭

不久前,被倪兆利视为“随园全家福”的一道菜正式推向市场,这就是经三年研制不断臻于成熟的庄太守鳆鱼煨鸭。鳆鱼即鲍鱼,老饕们更钟爱干鲍浓郁的鲜味。这道菜依然是鸭子唱主角,“虽然鸭子身价不如鲍鱼,但当汤汁的鲜香渗入鸭肉,滋润进每一缕纤维中,论滋味,鲍鱼倒要给鸭子让路了。”倪兆利说。

南京日报/紫金山新闻记者 王峰

本文来自【紫金山新闻】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID:jrtt