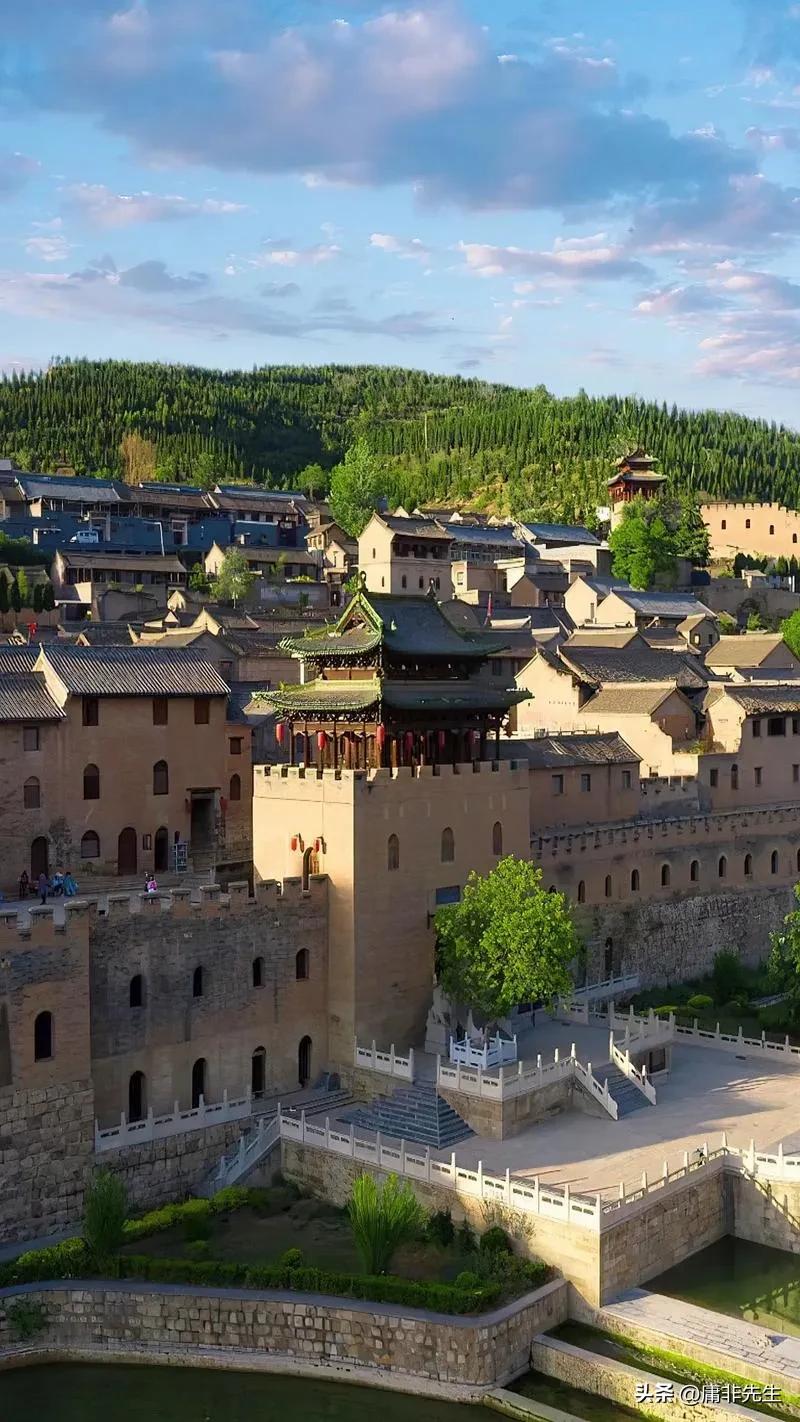

晋祠

山西历史悠久,是中华文明发祥地之一。从远古到现代,山西始终在中国历史进程中扮演着重要角色,见证着中华文明的传承与变迁。

一、远古时期

早在旧石器时代早期,山西境内的丁村人就在这片土地上繁衍生息,他们打制石器,以狩猎和采集为生,其遗址发现的大量动物化石和石器,见证了人类早期的生产生活。

进入新石器时代,陶寺遗址的出现更是意义非凡。它可能就是帝尧之都,这里发现了规模宏大的城址、宫殿区、仓储区等,出土了大量精美的彩陶、玉器等文物。陶寺遗址的发现,对于研究中国古代文明的起源、早期国家的形成等具有极其重要的价值,它展现了早期社会的复杂化和文明的曙光。

尧的故乡

二、夏商周时期

山西在夏商周时期是重要的政治、经济和文化区域。

夏朝时期,山西是其统治的核心区域之一,许多夏代的遗迹和传说都与山西有关。

商朝时期,山西是商王朝的北方屏障,商人在山西地区建立了众多的据点,进行军事防御和资源开发。

西周初年,周成王封其弟叔虞于唐,即今天的山西翼城一带。叔虞的儿子燮父改唐为晋,晋国由此开始。

晋国在春秋时期逐渐崛起,成为春秋五霸之一。晋国在山西这片土地上开疆拓土,发展经济,其先进的政治制度、军事技术和文化成就,对后世产生了深远的影响。

晋国的六卿专权,最终导致了三家分晋的局面,赵、魏、韩三个诸侯国从晋国中分离出来,这也标志着战国时代的开始。

晋祠

三、秦汉至隋唐时期

秦朝统一六国后,山西地区被纳入秦的郡县体制。秦朝在山西设置了太原、上党、河东等郡,加强了对这一地区的统治,修筑长城等军事防御设施,巩固了北方边疆。

汉代,山西地区经济繁荣,农业、手工业和商业都有了长足的发展。太原成为北方重要的商业城市之一,其冶铁业尤为发达,为汉代的军事和经济发展提供了重要的物质支持。

山西长城

同时,山西地区也是汉代重要的军事战略要地,多次成为抵御北方游牧民族入侵的前沿阵地。

隋唐时期,山西的地位更加重要。隋朝时期,山西是隋炀帝杨广的势力范围,他在山西地区进行了一系列的军事和政治活动。

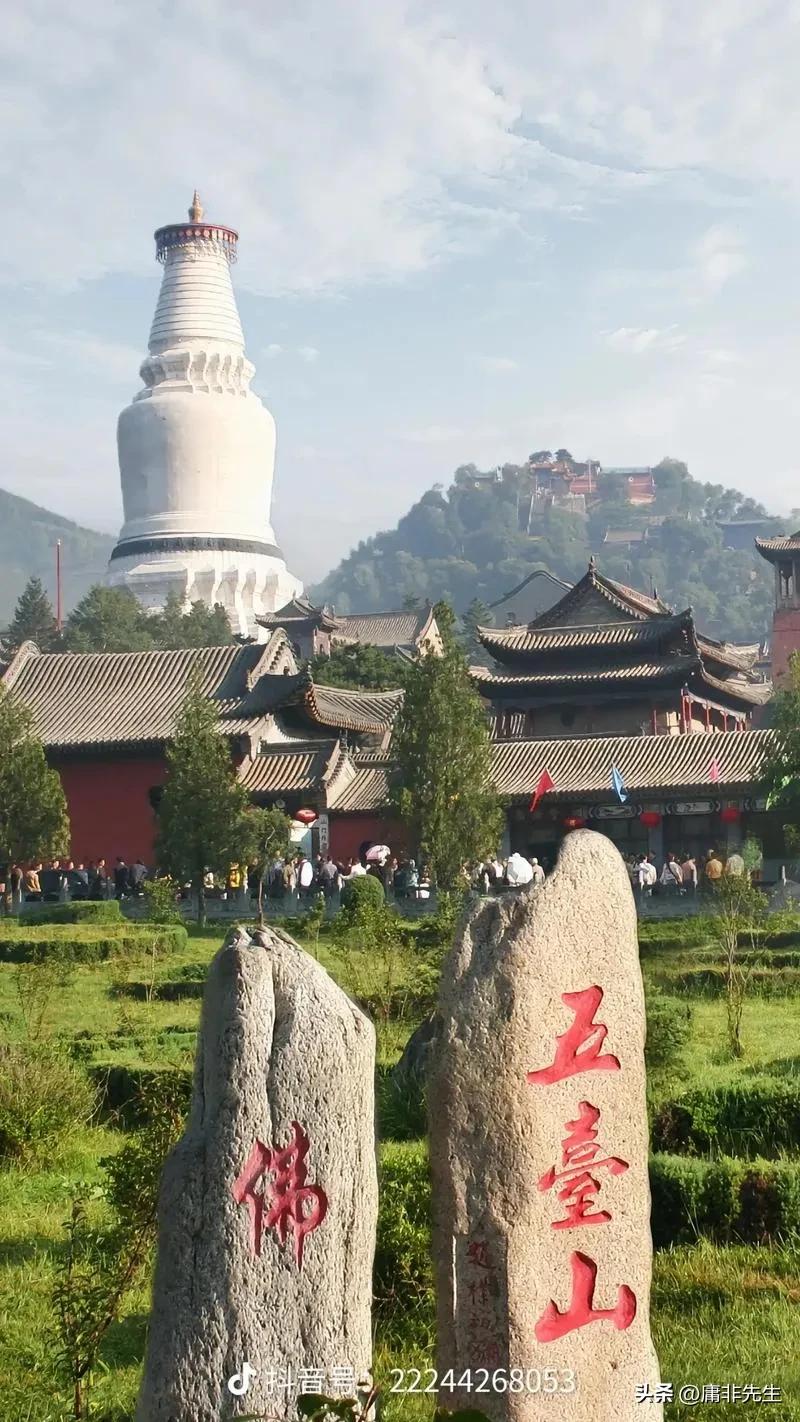

唐朝建立后,山西是唐王朝的重要根据地,太原是唐朝的北都,也是唐太宗李世民的发迹之地。唐朝时期,山西地区的经济文化进一步发展,佛教在山西广泛传播,五台山成为佛教圣地,吸引了无数的信徒前来朝拜。

五台山

同时,山西地区也是唐朝重要的军事防线,多次抵御北方游牧民族的入侵,为唐朝的稳定和发展做出了重要贡献。

四、宋元明清时期

宋朝时期,山西地区在经济上继续发展,手工业和商业繁荣。太原、平阳等地成为重要的商业城市,其纺织业、陶瓷业等手工业发达。同时,山西地区也是宋朝与北方少数民族政权辽、金等进行战争的前线,多次发生激烈的战争。

元朝时期,山西地区是元朝重要的统治区域,元朝在山西设置了行省,加强了对这一地区的统治。

元朝时期,山西地区的经济受到一定的破坏,但文化上却有新的发展,元杂剧在山西广泛流传,许多著名的杂剧家如关汉卿等都与山西有着密切的联系。

明朝时期,山西是明朝北方的重要防线,明朝在山西地区修筑了长城等军事防御设施,加强了对北方边疆的防御。

同时,山西地区也是明朝重要的经济区域,其农业、手工业和商业都有了一定的发展。

明朝时期,山西的晋商开始崛起,他们通过经营盐业、茶叶等商品,积累了大量的财富,成为明清时期中国著名的商帮之一。

清朝时期,山西地区继续是清朝重要的统治区域,清朝在山西地区加强了军事和政治统治。

同时,山西的晋商在清朝时期达到了鼎盛,他们在国内外广泛开展商业活动,积累了巨额财富,推动了山西地区经济的发展。

此外,山西地区在清朝时期也是重要的文化教育区域,许多著名的学者和文化名人出自山西,对中国的文化发展做出了重要贡献。

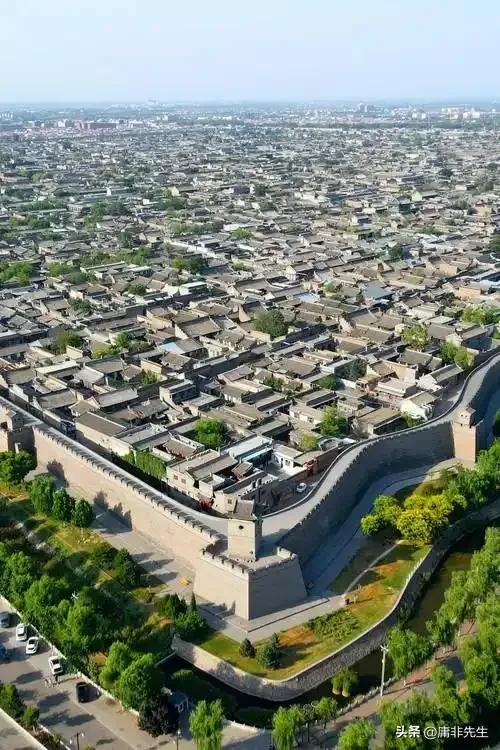

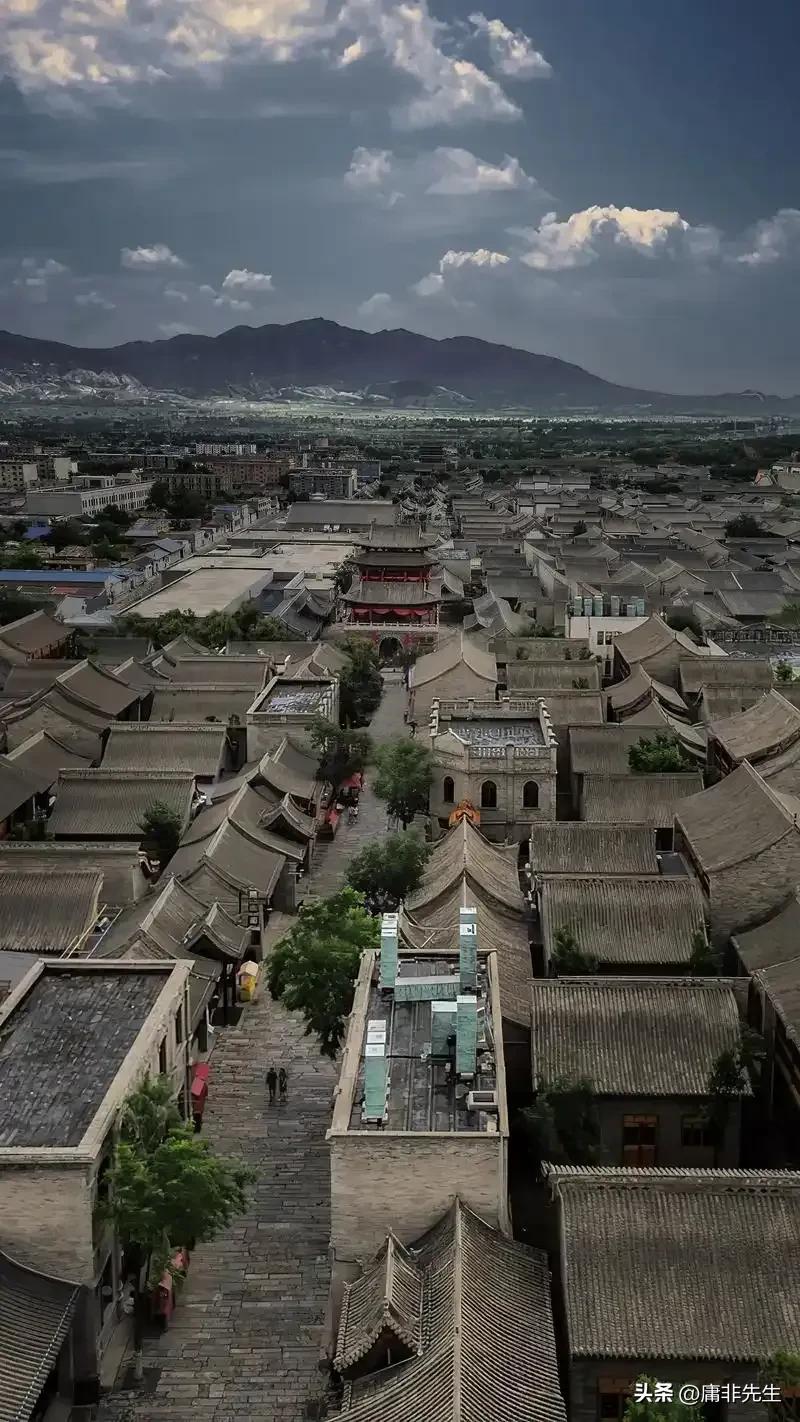

平遥古城

五、近现代时期

近代以来,山西也经历了巨大的变革。在近代中国遭受列强侵略的时期,山西同样遭受了深重的灾难。

八国联军侵华期间,山西也未能幸免,许多城市遭到破坏,人民遭受了巨大的苦难。

辛亥革命爆发后,山西积极响应,推翻了清朝在山西的统治,建立了山西都督府,开始了新的政治变革。

北洋政府时期,山西地区政治动荡不安,军阀混战,人民生活困苦。

抗日战争时期,山西是抗日战争的重要战场之一。八路军在山西建立了晋察冀、晋冀豫、晋绥等抗日根据地,开展了艰苦卓绝的抗日斗争。山西人民在抗日战争中表现出了顽强的抗战精神,为抗日战争的胜利做出了重要贡献。

解放战争时期,山西是解放战争的重要战场之一。人民解放军在山西进行了多次重要的战役,最终解放了山西全境,为新中国的成立奠定了基础。

新中国成立后,山西在经济建设、社会发展等方面取得了巨大的成就。山西是中国重要的能源基地,为中国的经济发展提供了重要的能源支持。

同时,山西在文化、教育、科技等方面也取得了长足的进步,人民生活水平不断提高,社会各项事业蓬勃发展。

六、当代行政区划和人口分布情况

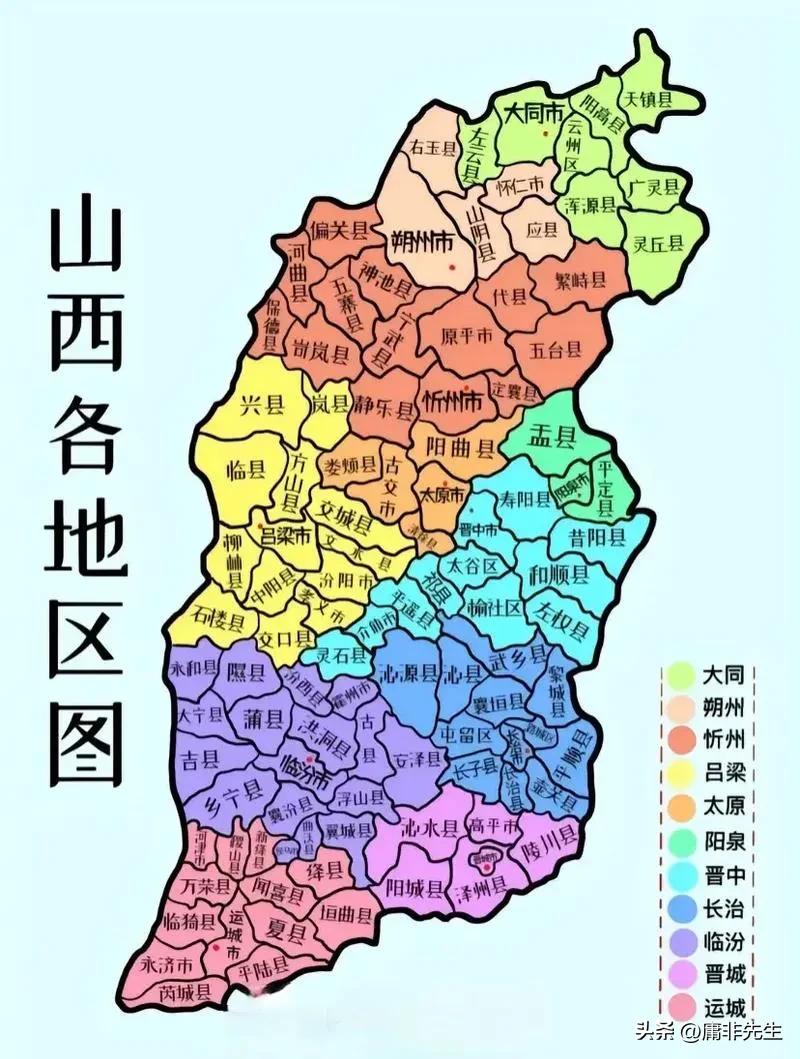

山西省共辖11个地级市,分别是太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、忻州、吕梁、晋中、临汾和运城。截至2023年末,常住人口为3465.99万人。具体分布情况简述如下:

太原市地貌

省会太原市,下辖6个市辖区(小店区、万柏林区、杏花岭区、迎泽区、尖草坪区、晋源区),1个县级市(古交市),3个县(清徐县、阳曲县、娄烦县)。常住人口544.47万人,其中小店区142.8万人,万柏林区95.12万人,杏花岭区79.22万人,迎泽区60.75万人,尖草坪区54.32万人,晋源区33.07万人,古交市22.77万人。

太原高楼

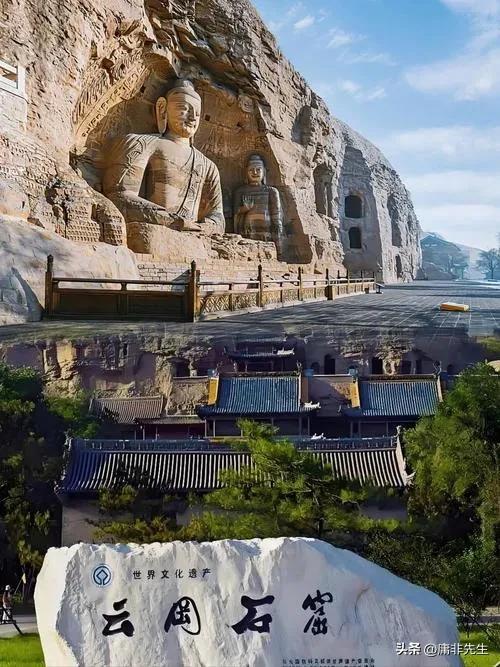

大同市下辖4个市辖区(平城区、云冈区、新荣区、云州区),6个县(天镇县、阳高县、灵丘县、浑源县、左云县、广灵县)。常住人口307.9万人,其中平城区112.77万人,云冈区67.75万人,新荣区8.58万人,云州区14.86万人。

阳泉市下辖3个市辖区(城区、矿区、郊区),2个县(平定县、盂县)。常住人口112.2万人,其中城区22.21万人,矿区23.07万人,郊区27.45万人。

娘子关

长治市下辖4个市辖区(潞州区、上党区、屯留区、潞城区),8个县(襄垣县、长子县、壶关县、平顺县、黎城县、武乡县、沁源县、沁县)。常住人口312.66万人,其中潞州区90.60万人,上党区31.97万人,屯留区24.94万人,潞城区21.93万人。

上党门

晋城市下辖1个市辖区(城区),1个县级市(高平市),4个县(阳城县、陵川县、沁水县、泽州县)。常住人口217.18万人,其中城区58.60万人,高平市44.56万人。

湘峪古堡

朔州市:下辖2个市辖区(朔城区、平鲁区),1个县级市(怀仁市),3个县(应县、山阴县、右玉县)。常住人口156.78万人,其中朔城区57.02万人,平鲁区14.05万人,怀仁市34.85万人。

朔州古城

忻州市下辖1个市辖区(忻府区),1个县级市(原平市),12个县(定襄县、五台县、代县、繁峙县、宁武县、静乐县、神池县、五寨县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县)。常住人口262.6万人,其中忻府区57.71万人,原平市40.65万人。

忻州古城

吕梁市下辖1个市辖区(离石区),2个县级市(孝义市、汾阳市),10个县(文水县、交城县、兴县、临县、柳林县、石楼县、岚县、方山县、中阳县、交口县)。常住人口334.65万人,其中离石区45.64万人,孝义市47.91万人,汾阳市40.65万人。

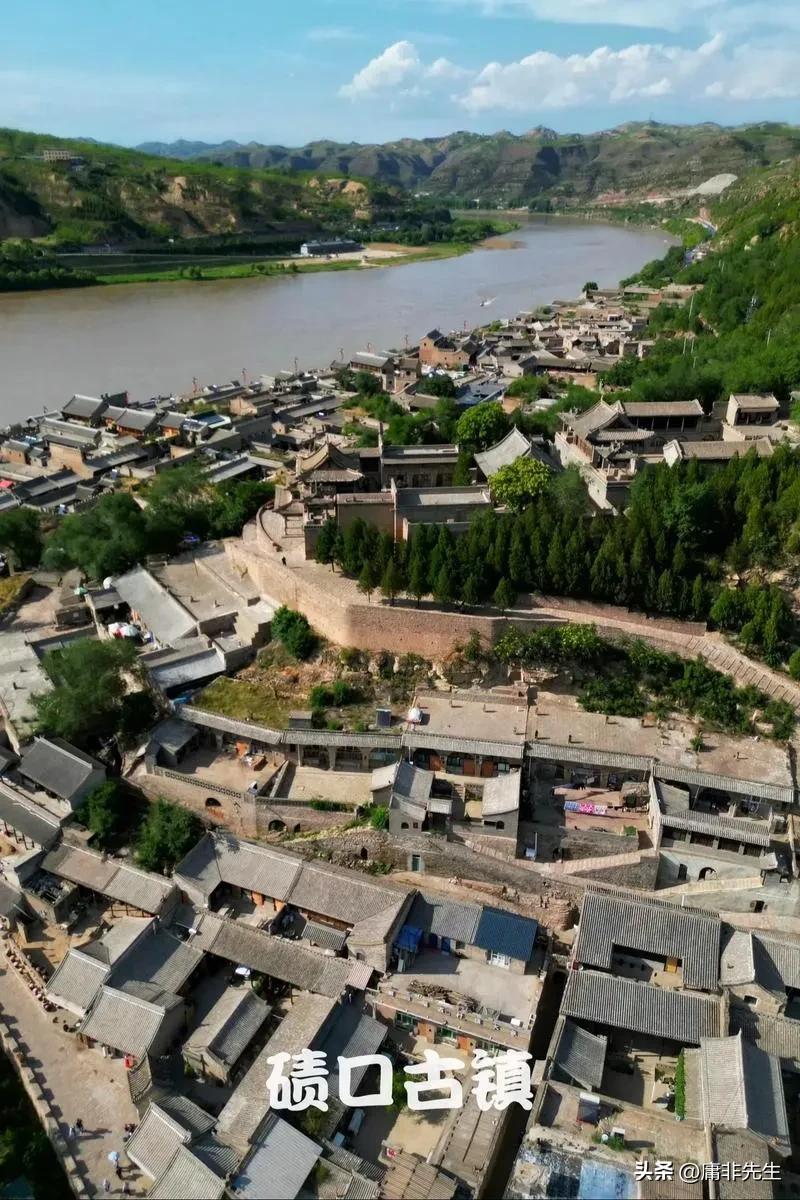

吕梁碛口古镇

晋中市下辖2个市辖区(榆次区、太谷区),1个县级市(介休市),8个县(平遥县、祁县、灵石县、寿阳县、昔阳县、左权县、和顺县、榆社县)。常住人口337.65万人,其中榆次区90.45万人,太谷区32.05万人,介休市42.94万人。

介休绵山

临汾市下辖1个市辖区(尧都区),2个县级市(侯马市、霍州市),14个县(洪洞县、襄汾县、翼城县、曲沃县、乡宁县、蒲县、汾西县、吉县、安泽县、浮山县、古县、永和县、隰县、大宁县)。常住人口388.72万人,其中尧都区94.60万人,侯马市25.62万人,霍州市26.86万人。

汾河景区

运城市下辖1个市辖区(盐湖区),2个县级市(河津市、永济市),10个县(临猗县、万荣县、闻喜县、稷山县、新绛县、绛县、垣曲县、夏县、平陆县、芮城县)。常住人口470.56万人,其中盐湖区92.83万人,河津市39.32万人,永济市37.79万人。

河东古城

山西历史悠久,文化灿烂,是中国历史发展的重要见证者和参与者。从远古时期的文明曙光到近现代的革命斗争和建设发展,山西都扮演了重要的角色。今天,山西正以崭新的姿态,在新时代的征程中续写着属于自己的辉煌篇章。

山西行政区划