导语:说到“炎黄子孙”,人们首先想到黄帝和炎帝,但在他们之前,还有一位常被忽略的“人文始祖”——伏羲。谁是伏羲?他和女娲是什么关系?与炎帝、黄帝又如何衔接?本文把古代文献与考古图像结合,厘清脉络,便于读懂中华文明的“起点叙事”。

一、伏羲来自哪里?他是什么样的人物?

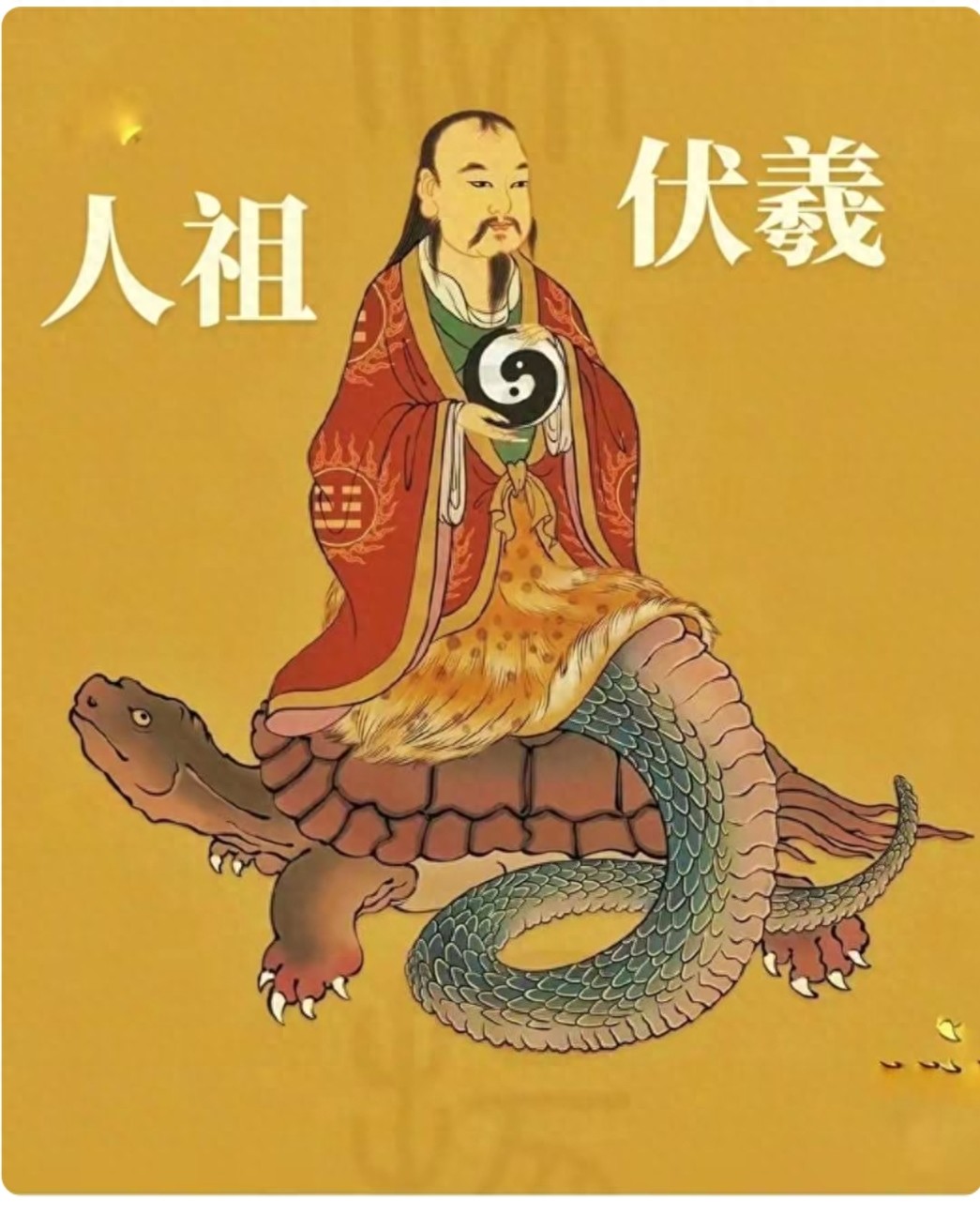

文献记载:伏羲名列“三皇”之首,《史记》《世本》《帝王世纪》等古籍把他置于神话与史前的交界。传统认为他创制八卦、定礼乐、教渔猎与婚姻制度,是“制度文明”的奠基者。

地理与时间:关于出生地,古籍多指今甘肃天水(古成纪)一带。结合文化层位,有学者把伏羲活动时代大致放在仰韶文化晚期到龙山文化早期(约公元前3000年左右),属于新石器时代晚期的文化变迁期。

图像形象:考古和汉代画像石中常见伏羲“人首蛇身”或与女娲缠尾的图像。蛇身在古代图像学中常被解释为神性或生命流动的象征,人首则体现人文主体性。

二、伏羲与女娲:是夫妻、兄妹,还是图腾的结合?

文献线索:女娲早见于《山海经》《淮南子》《列子》,被描述为造人、补天的神祇;伏羲则是作卦定礼的文化创建者。《风俗通义》等文献曾有“兄妹而婚”的说法。

图像与象征:许多画像石把伏羲与女娲并列,呈交尾缠绕之态,头部常配日月符号,周围云纹雷纹。学界普遍认为,这种表现并非单纯的婚配神话,而是一种“阴阳合一”“天地人三元”象征:女娲表生育与自然修复(阴性),伏羲代表法度与制度(阳性)。二者合一,意味着人类秩序与生命起源的共同确立。

文化功能:把两位神祇并置,不仅是神话叙述,也是社会政治话语的视觉化:国家与宗族通过这种象征来说明合法性与秩序的来源。

三、伏羲、炎帝、黄帝之间的关系如何理解?

时间与功能分层:古代谱系一般把伏羲置于更早层次,随后是神农(炎帝)与黄帝(轩辕)。可以把三者看作文明演进的不同阶段:伏羲奠定制度思想与图腾符号;炎帝与神农代表农业技术与生产生活的稳定;黄帝则更多关联部落联盟、战争与政治统一。

地理互补:伏羲与女娲的文化背景偏向西北高原与中上游文化带;炎帝多数与南方或黄河中下游的农业区有关;黄帝传统所在为黄河中游。这三者构成早期中华文明的“文化大三角”。

当代解读:把伏羲、炎黄并置为“先后不同但相互衔接”的祖先叙事,有助于理解中华民族对历史根源的整合:既强调文化起源(伏羲),也强调生产与政治的奠基(炎黄)。

四、为什么这些形象对今天仍重要?

文明记忆:伏羲与女娲的形象是把“神话”“制度”“图腾”结合起来的文化符号,它们帮助社会把抽象的秩序合法化、把群体认同神圣化。

考古与图像学价值:出土的画像石、汉代墓葬器物把这些传说视觉化,为现代理解古代宗教、政治与图腾崇拜提供了实物依据。

理性看待神话:把伏羲、女娲、炎黄看成不同功能的文化原型,而非字面史实,有助于把神话与史前考古结合,得到更具学术性的解读。

结语:伏羲不是简单的“神仙”,也不是与炎黄处在同一层次的政治领袖。他是中华文明早期的制度与符号设计者;女娲补天造人,象征生命与秩序的修补;炎帝与黄帝则把生产与政治的成果带入更具体的社会组织。把三者放在一条时间与功能的脉络上看,能更清楚地理解“炎黄子孙”这一文化叙事的深城结构。