44个国家、不到一个中国省大的平均国土:欧洲为什么能被“拆”成这么多碎片?

我第一次听到这个数字也是愣住的:欧洲一千多万平方公里,居然可以挤出四十四面国旗。说实话,那一刻我脑子里闪过的是地图拼图的画面——大块的帝国被打碎、被切分,最后剩下无数块边缘处还带着裂缝的小国。不得不说,这种地理上的拥挤感,带来的既有浪漫的咖啡馆式谈资,也有让人心慌的现实后果。

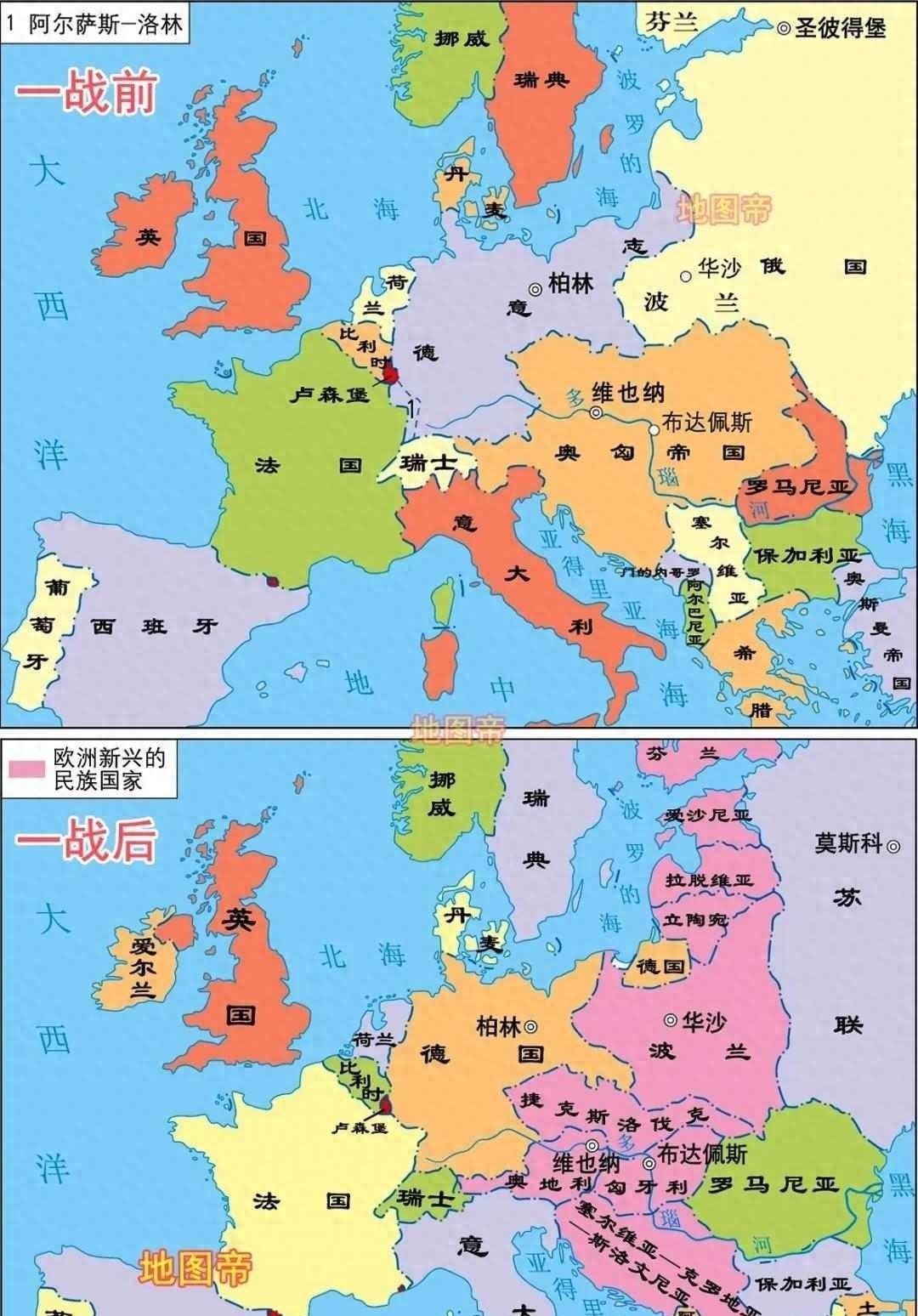

历史并不是随手撕开的日历,而是一把刀。奥匈帝国、沙俄、鄂图曼的消失,第一次把民族自决的念头推到了台面;两次世界大战和冷战则像两次重塑,把版图一次次打散又暂时黏合。捷克斯洛伐克分成捷克和斯洛伐克,南斯拉夫裂成多个小国,波罗的海三国先被吞并后又恢复独立,这些名字听着熟,却是历史震荡留下的伤疤和痕迹。

有意思的是,现在的欧洲既害怕国家变少,也担心变多。比如西班牙和英国忙着处理加泰罗尼亚、苏格兰的问题,巴尔干地区的人们偶尔还会在酒吧里聊科索沃算不算国家。我就有个朋友在贝尔格莱德读书,他说每次和同学谈地缘政治,话题总能绕回“边界和身份”上,感觉随时有可能掀起新的变动。那种不确定感,比地图上的一条边界线更扎心。

经济全球化和欧盟一体化带来另一种反向力量。更紧密的经济联系和免签旅行削弱了“国界”的日常意义,很多人关心的是能不能自由工作、能不能把养老金转走,而不是护照上写的是哪国。然而在制度层面,独立与否直接决定银行承认、法律效力、教育资质,这些现实利益常常推动地方精英去争取更多自治空间。

文化认同和政治精英的博弈,是另一条不可忽视的线索。语言、宗教、历史记忆在小地方更容易被放大,媒体和社交网络放大了情绪,使得“小我”能够迅速聚集成“大我”。与此同时,国际承认和现实利益又常常限制了“分裂”的成本,有些地区即便想独立,也要算清楚认不到广泛承认的后果。

对普通人来说,国家的“分合”并非学术问题。护照能否通行、房产证还在不在、企业合同如何延续,这些都关乎日常生活。我曾听一个住在边境小镇的朋友抱怨,前几年界线微调,邻居的通勤路线被迫绕远半小时,孩子上学的优先权也变得复杂起来。看似抽象的地理学,实则在改写人们的时间表和社交圈。

展望未来,欧洲更可能在“碎片化”和“功能性合并”之间摆荡。危机时刻会推动更大的政治整合,而长期稳定和经济利益又会让小国的存在变得可行甚至有利。换句话说,地图不会静止,但也不会无序撕裂;它会以经济契约、国际承认和日常生活的摩擦为尺度,慢慢重排。

如果你关心个人应对策略,可以从最现实的几件事做起:关注当地法律和居留政策的变化,留意跨境服务条款的更新,考虑资产和社保的多地备份,学一门在当地实用的语言。这些看起来不是政治的斗争,却是普通人在版图变动中保护自我的有效方式。

我觉得地图上的每一道边界,都是历史、利益、情感和现实妥协后的产物。说白了,国家数目的变化,既是过去战争和政治的余波,也是现代经济和身份认同的博弈。我们听着这些故事,可能会觉得遥远,但它们确实在影响着每一个人的生活节奏和选择。

你身边有没有因为边界、国籍或行政调整而被迫改变生活的例子?说说你的故事,或者你觉得未来欧洲是会继续细分,还是慢慢合并成更大的“功能区”?欢迎分享你的观察和感受。