“人没来,礼不回”——中秋刚过,这条老规矩把评论区撕成两半。

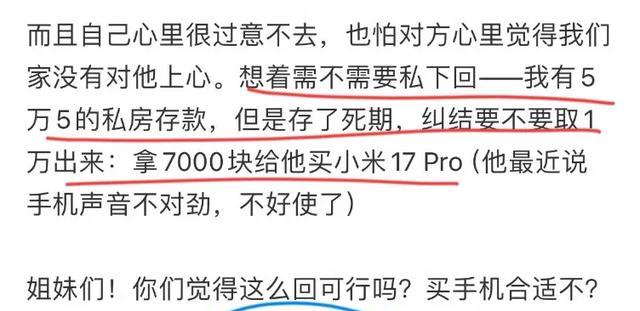

兵哥扛来茅台+月饼+海参,总价一万多,准岳父一句“节后再说”直接冷处理;姑娘偷偷揣着7000块私房钱,蹲在苹果店门口纠结:买吧,怕爸妈骂“倒贴”;不买,又怕兵哥营地信号差,收不到她的“回应”。

先别站队,把镜头拉近到快递签收那天——

兵哥凌晨五点在岗亭下单,备注“请轻放,送岳父”,骑手扫码时顺手拍了张照:军绿色迷彩背靠国旗,手上全是训练留下的茧。

这张图被姑娘发在小红书,3小时冲上前排,点赞最高的一条评论只有七个字:

“他送的不是礼,是安全感。

”

可安全感最怕“断联”。

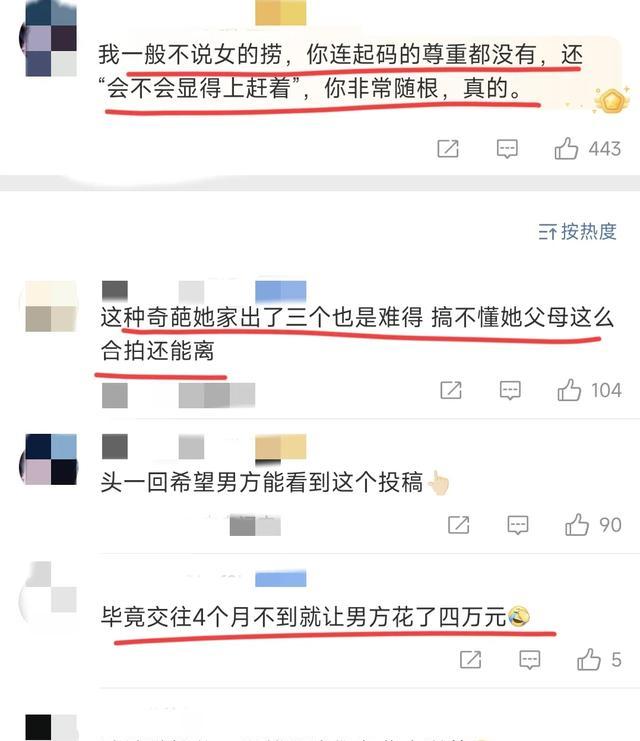

《现役军人婚恋消费白皮书》刚披露:军人恋爱支出是普通人1.8倍,但43%的分手理由只有一句“我感受不到回礼”。

注意,不是“回不起”,是“等不到”。

营地每周统一收一次快递,错过档期,就得再等七天。

七天足够让一群糙汉子把“她是不是不想处了”聊成共识。

所以“节后回”听起来体面,实则比茅台还烈——直接把人晾在哨位上。

数据也佐证:京东中秋战报显示,“女友回礼手机”搜索量暴涨215,67的人同时下单手写卡。

原因很简单,营地允许手机,不允许“心里没底”。

那7000块到底花不花?

姑娘若真听爸妈“按老黄历来”,大概率会踩中调研里的暗坑——三个月不回礼,关系恶化概率64。别杠“真爱不在乎”,部队调解员最清楚:营区里分手哭到胃痉挛的,一半都是被“等等党”拖崩的。

折中办法早有人试水:

①先寄一封手写信+部队特供自热火锅,七天到营,成本不到一百,信里夹一张“电子发票已开,手机在途”的小票。

②手机别选顶配,5000-6000档刚好,剩下的钱给爸妈买套真丝睡衣,告诉他们“数码产品贬值快,不如先落袋”,老一辈一听“保值”就松口。

③节日再补家乡特产,分次给惊喜,心理学叫“间歇强化”,比一次性砸钱更上头。

有人担心“倒贴”名声?

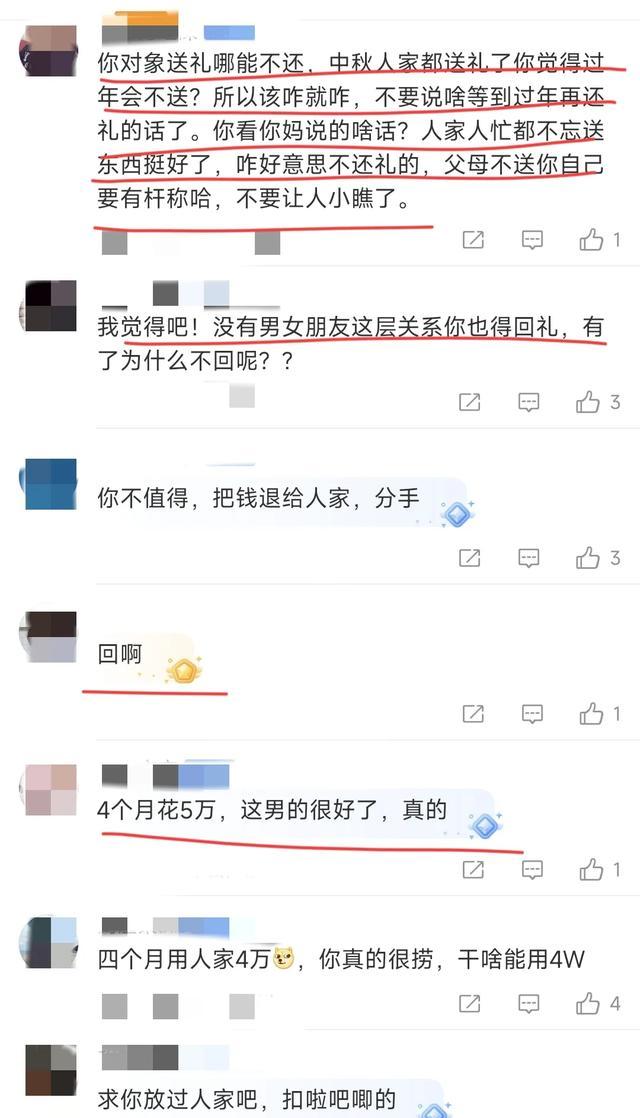

《中国青年报》去年10月就拍过街采:78的90后认为“一个月内回礼”才是现代礼仪,真正会被戳脊梁的,是“装死”不回应。

姑娘真怕闲话,就把发票抬头写成“中秋往来”,金额遮掉,拍照发兵哥,让他安心,也让战友闭嘴——军营里最吃香的不是“女方多有钱”,而是“我有人惦记”。

说到底,老规矩不是不能破,得看给谁用。

对普通上班族,“节后回”是缓冲;对一年只能休30天、随时被召回的兵哥,延迟就是冷暴力。

爸妈那代人讲究“礼到即心到”,可他们没经历过手机被收、一周只能打三分钟电话的恋爱。

用旧地图,找不到新大陆。

所以7000块该花,但别偷偷花。

先回家把白皮书数据甩桌上:军人分手43因为礼物不对等,3个月不回礼,关系崩六成。

再把京东搜索趋势给父母看:今年中秋手机回礼量翻倍,年轻人早换赛道了。

最后一句话收尾:

“你们想守老礼,我想守的人却在哨位上——他等不到春节。

”

通常说到这儿,爸妈也就松口。

毕竟,他们当年也是怕女儿被亏待;如今知道“及时回”反而能让女婿在部队更有面子,谁还跟数据较劲?

当晚下单,顺丰加急,手写卡只有三行:

“手机到了,信也到了,我也到了。

”

哨兵签收那天,兵哥发回一张图——

新机壁纸,是姑娘偷拍他敬礼的背影。

评论区再次炸锅,最高赞只有四个字:

“这次稳了。

”