首尔人常点的10道城市美食:别只拍照,学会这几招才不会踩雷

别只看韩剧里的烤肉镜头,真正能把你拉进一座城市的,是那碗会暖到心里的汤和巷口冒着烟的小吃。说实话,第一次去首尔,我就被一碗脊骨土豆汤打败了。汤白得像牛奶,土豆绵得像云,骨头里的胶原和汤汁浑然一体,那种满足感,比网红店的摆盘更厉害。很多人不知道,这类汤常被用来泡饭或下拉面,吃法灵活,尤其适合夜归或冬天取暖。想找正宗的,别进门就看装修,要看店里有没有一桌桌本地上班族和老顾客,价格通常亲民,点半份或小碗是稳妥策略,避免被当作游客菜单“招待”。

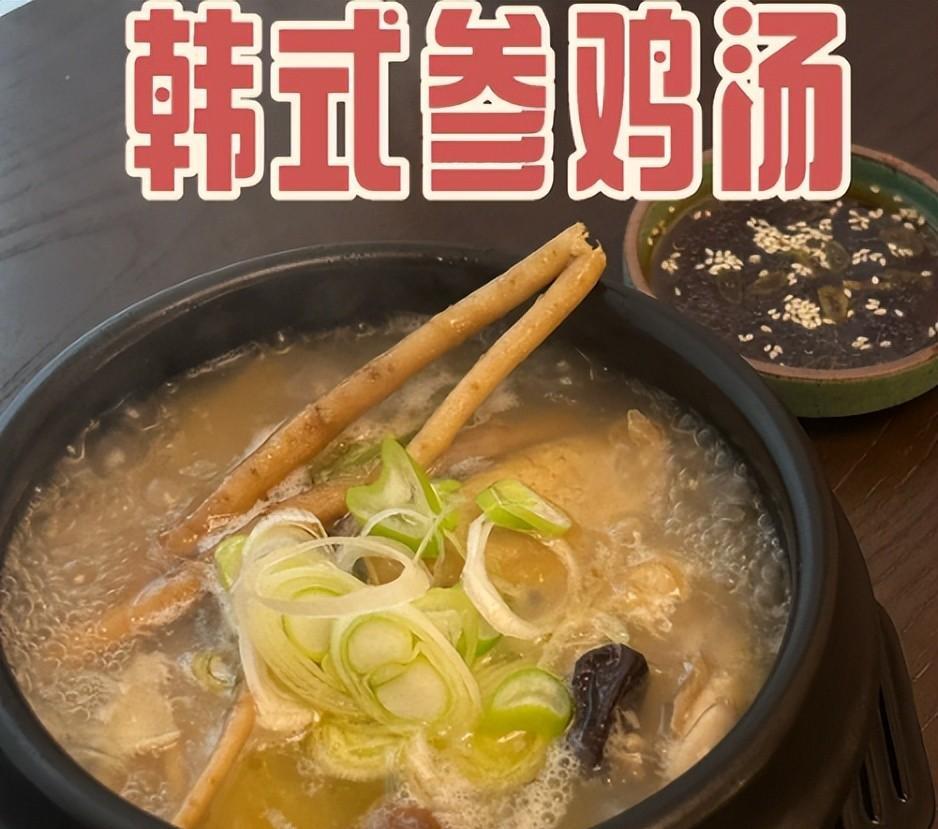

说到暖胃,部队锅和参鸡汤分别占据情感与功能两个位置。部队锅的魅力在于社交:一锅热乎乎的东西,里面是午餐肉、香肠、泡菜和拉面,吃起来像热闹的拥抱。参鸡汤更像家庭式的安慰,整只小鸡塞着糯米,人参和红枣,喝起来既清爽又补气。我的朋友小李在炎热的夏天被一家路边老店的参鸡汤圈粉,说是“喝完整个人都走路带风了”。吃这两样东西,注意观察汤底的清澈度和肉质软烂程度,顾客多且翻台快的店,更可能是真功夫。

炸鸡和海鲜面的存在感不需多说,但关键在于如何吃得像本地人。韩国炸鸡外皮薄脆、酱料层次分明,配啤酒是天作之合。别只点最亮眼的口味,试试半半(两种口味拼盘),能一次满足多重偏好。海鲜面往往靠高汤取胜,去釜山的鱼市或首尔的海鲜市场,点那种汤色深、配料丰富的版本,海鲜的新鲜度会直接决定体验。我的同事张姐曾在釜山码头旁吃到一碗“鲜到想哭”的海鲜面,吃完直接给老板送了上门礼盒,说那汤底能带回家收藏。

嫩豆腐汤和雪浓汤是朝九晚十都有人点的过渡菜。嫩豆腐汤的辣和软豆腐的温柔形成强烈反差,尤其下饭;雪浓汤则讲究熬法,牛骨熬的乳白汤色不是一朝一夕能做到的。遇到想醒酒或冷天补身的人,去点一碗醒酒汤或者脊骨汤,你会发现它们不仅仅是“治胃”,更像是城市记忆的味道。实操建议是,点汤类时先尝汤,再决定加辣或加泡饭,这样能控制口味而不毁掉原本层次。

烤五花和紫菜包饭是社交化的吃法。烤肉讲的是节奏:烤、翻、切、包,一套动作里有互动的乐趣,也有“谁包得好”的小较劲。紫菜包饭在街头简单却耐吃,真正好吃的那种,饭香和紫菜的海味平衡得恰到好处。许多游客在热门商圈被“网红紫菜包饭”吸引,结果发现口感偏甜或配料浮夸。我的邻居老王曾在仁寺洞的一个小铺里吃到一条接地气的紫菜包饭,说那才是他想念的味道。

炒年糕的街头魅力和醒酒汤的家常慰藉构成了夜生活的两端。年糕既能做夜宵也能做主菜,搭配芝士和炸物是现在年轻人追捧的吃法,但传统版的甜辣平衡才是灵魂。吃年糕时要注意:看年糕的弹性和酱汁的黏稠度,太黏代表加了太多糖,太软则可能不是新鲜手法。曾有朋友在广藏市场试了路边摊的经典组合,配上一杯冰可乐,那一夜的满足感至今还在她嘴里回味。

关于如何避雷和更像“本地人”地吃,有几条实用小招。看到门口排队、店内大多数是本地中老年顾客,那家店通常靠谱。点菜时学会一句简单韩语或用肢体说明,点半份或加饭的习惯可以避免浪费和过量。不要只看评价高低,更要看顾客构成和上菜速度;汤底颜色、肉质软烂度和香气是判断真功夫的关键指标。预算方面,人均从十几到三十多人民币等值的韩元都有,但你花的每一分钱,都可能换来一段记忆或一次失望,选店别只看照片,看真实的用餐气氛更重要。

未来的趋势我觉得会向两端发展:一边是更精致的“街头高级化”,把传统小吃做成可以打卡的精品;另一边是回归本味的路子,更多年轻人开始在市场里找老味道,甚至带回国自制。植物基和健康化的改良也会越来越多,像年糕减糖、炸鸡用更轻的裹粉都是可以预见的方向。无论如何,吃韩国不是追剧里的造型,而是加入他们的日常,学会分享、学会排队、学会把汤喝干净那种满足感。

说到这里,我不想把答案全部给你。我更想知道你的口味偏好和旅行底线。有没有哪一道韩国菜是你一直想试但怕踩雷的?或者你在外地吃过让你惊喜或后悔的韩式美食,愿不愿意把经历说出来,给大家一个真实的参考?