2020年7月,我国江淮地区出现连续强降雨,淮河沿岸各大城市进入警戒状态。

但转眼一看,安徽寿县的居民好像什么都没发生,气定神闲,依旧按照往常的节奏不紧不慢地生活着。

寿县古城“金汤永固”的秘密坐落在安徽八公山下淮河和淝河岸边的寿县古城,因地处洼地,常遇水灾。历史上,有文字记载的特大洪灾,就有130多次。但神奇的是,这座古城却从无内涝之忧。

古城不被淹没的秘密,除了其高大的城墙外,最重要的是,它拥有一整套行之有效的防洪系统。为避免内涝,当时的寿县先民在城内四角开挖出四个内河的蓄水塘。当雨天城里积水过多时,水就会被引流到蓄水塘,经由涵洞排到城外。

古城不被淹没的秘密,除了其高大的城墙外,最重要的是,它拥有一整套行之有效的防洪系统。为避免内涝,当时的寿县先民在城内四角开挖出四个内河的蓄水塘。当雨天城里积水过多时,水就会被引流到蓄水塘,经由涵洞排到城外。 同时,为解决城外洪水倒灌的问题,古城人还设计了月坝。当城外的水位低于城内,涵洞的木塞子就会打开,水就排到了城外;当城外洪水高于城内的水位,涵洞的木塞子就会封堵起来,防止洪水的倒灌。

同时,为解决城外洪水倒灌的问题,古城人还设计了月坝。当城外的水位低于城内,涵洞的木塞子就会打开,水就排到了城外;当城外洪水高于城内的水位,涵洞的木塞子就会封堵起来,防止洪水的倒灌。 就是靠着这样一整套防洪系统,寿县在天灾面前一直金汤永固。“铁打的寿州城”然而,建造这样一座坚固宏伟的城,却非易事。北宋熙宁年间,为避战火和水患,寿县人决定在原有土城墙的基础上,重新建造一道能够永保子孙安宁的城墙。

就是靠着这样一整套防洪系统,寿县在天灾面前一直金汤永固。“铁打的寿州城”然而,建造这样一座坚固宏伟的城,却非易事。北宋熙宁年间,为避战火和水患,寿县人决定在原有土城墙的基础上,重新建造一道能够永保子孙安宁的城墙。 想要筑造一道牢固的城墙,仅有城砖远远不够,还需要大量作为黏合剂的糯米汁和高黏度的内夯土才行。但寿县当地并不产糯米和黏土,是降低要求还是继续坚持,古城人早有选择。

想要筑造一道牢固的城墙,仅有城砖远远不够,还需要大量作为黏合剂的糯米汁和高黏度的内夯土才行。但寿县当地并不产糯米和黏土,是降低要求还是继续坚持,古城人早有选择。 没有糯米,现在就开始种糯稻。夯土黏度不够,那就利用水路从河南往这里运黏土。一船稻米一船土,春种秋收,舟船往复,工匠们从黑发少年变成了白发老人,穷尽一生,再将修筑任务交给下一代。就这样过了150多年,历经了八位皇帝,数十任州官,一道全长7147米,高9米,底宽22米,顶宽10米的牢固城墙终于落成。

没有糯米,现在就开始种糯稻。夯土黏度不够,那就利用水路从河南往这里运黏土。一船稻米一船土,春种秋收,舟船往复,工匠们从黑发少年变成了白发老人,穷尽一生,再将修筑任务交给下一代。就这样过了150多年,历经了八位皇帝,数十任州官,一道全长7147米,高9米,底宽22米,顶宽10米的牢固城墙终于落成。 古城人用150年建造了一座城,而后世子孙又用了800年去守护这座城。每次洪水过后,当地的居民就会将它再次加固,精心维护。史料记载,明清时期的修缮就有29次。

古城人用150年建造了一座城,而后世子孙又用了800年去守护这座城。每次洪水过后,当地的居民就会将它再次加固,精心维护。史料记载,明清时期的修缮就有29次。 而现在,古城人对于城墙的修缮工作,依旧是一点也不含糊。2012年,文物部门曾对一段损坏的城墙进行了修复。

而现在,古城人对于城墙的修缮工作,依旧是一点也不含糊。2012年,文物部门曾对一段损坏的城墙进行了修复。 在工程进行中,施工方为了美观,微调了一小部分设计,虽然按照现代建筑标准完全可以验收合格,但文物局的工作人员却坚持要求推倒重来。原本三个月可修好的城墙,古城人花费了整整一年时间。

在工程进行中,施工方为了美观,微调了一小部分设计,虽然按照现代建筑标准完全可以验收合格,但文物局的工作人员却坚持要求推倒重来。原本三个月可修好的城墙,古城人花费了整整一年时间。 久久为功,方能持久。正是寿县人精益求精的工匠精神和对古城不离不舍的深厚感情,才有了今日“铁打的寿州城”。

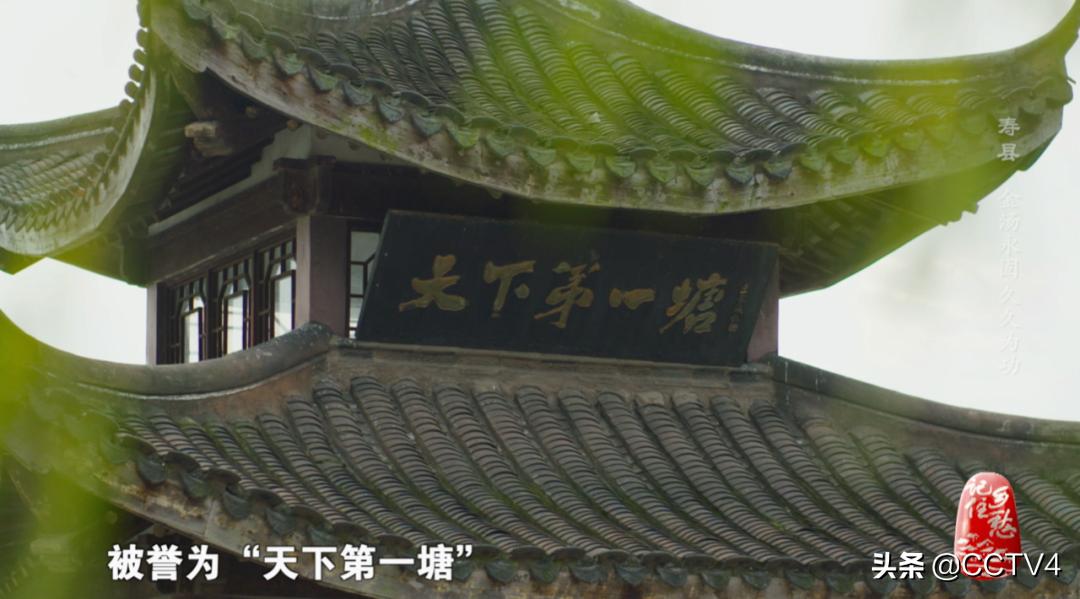

久久为功,方能持久。正是寿县人精益求精的工匠精神和对古城不离不舍的深厚感情,才有了今日“铁打的寿州城”。“天下第一塘”“嫁星星嫁月亮,不如嫁到安丰塘,安丰塘有米香,大米干饭鲜鱼汤”。这是流传于寿县古城的一首歌谣。从中可以看出寿县当地那种丰衣足食、安居乐业的幸福之感。而这些都得益于被誉为“天下第一塘”的安丰塘。

春秋时,寿县一带虽然降雨丰沛,但分布不均,非常不利于农业生产,百姓完全靠天吃饭。楚国令尹孙叔敖不忍百姓受苦,发誓要解决这个问题。

春秋时,寿县一带虽然降雨丰沛,但分布不均,非常不利于农业生产,百姓完全靠天吃饭。楚国令尹孙叔敖不忍百姓受苦,发誓要解决这个问题。 经过勘测,他在寿县城南发现一处低洼之地,若将附近山溪之水引入,便能形成一个人工湖泊,这样就有了浇灌良田的鲜活之水。说干就干,他带领百姓开渠引水,掘土筑堤,逐渐修建起120平方公里的人工陂塘。

经过勘测,他在寿县城南发现一处低洼之地,若将附近山溪之水引入,便能形成一个人工湖泊,这样就有了浇灌良田的鲜活之水。说干就干,他带领百姓开渠引水,掘土筑堤,逐渐修建起120平方公里的人工陂塘。 后来百姓又在塘口修建五个水门,以石闸控制水量,水涨开门疏导,水消闭门蓄水,最终形成一座大型灌溉工程,这便是被誉为“天下第一塘”的安丰塘。安丰塘的建成,不仅让当地百姓丰衣足食、安居乐业,也成就了楚国霸业,开启了寿春(今寿县)辉煌。

后来百姓又在塘口修建五个水门,以石闸控制水量,水涨开门疏导,水消闭门蓄水,最终形成一座大型灌溉工程,这便是被誉为“天下第一塘”的安丰塘。安丰塘的建成,不仅让当地百姓丰衣足食、安居乐业,也成就了楚国霸业,开启了寿春(今寿县)辉煌。 在此后两千多年时光中,这座古老的水利工程一直福泽着寿县百姓。中华人民共和国成立后,进行现代化改造后的安丰塘发挥了更大的作用,它灌溉着67万亩耕地,让寿县成为全国重要的商品粮基地。

在此后两千多年时光中,这座古老的水利工程一直福泽着寿县百姓。中华人民共和国成立后,进行现代化改造后的安丰塘发挥了更大的作用,它灌溉着67万亩耕地,让寿县成为全国重要的商品粮基地。

“活”的文化在寿县,不仅有象征古人智慧的古老工程,还可以直观地看到古城曾经炽盛的文风。西汉时期,寿县是淮南国的都城。淮南王刘安召集学者在此编撰了《淮南子》,书中五百多条成语典故,多与这个地方有关,这让寿县成为了一座成语典故之乡。不仅如此,这里的大街小巷,也随处可见各种成语、俗语。西门内的城墙上,刻有一面石鼓和石锣,成语“当面鼓,对面锣”就源于此;

城南的留犊祠巷,是成语“时苗留犊”的发生地;

城南的留犊祠巷,是成语“时苗留犊”的发生地; 东门的城砖上,镌刻着“人心不足蛇吞象”的典故……

东门的城砖上,镌刻着“人心不足蛇吞象”的典故…… 与记录在书上的文字不同,这些刻在城砖上、留在小巷里的古代故事,就是给百姓看的,更是鲜活生动。如果说这一块块城砖是先人们汗水的凝结,那么这些刻在城砖上的成语典故就是古人千年智慧的结晶,它激励和警示着后人慎思之,明辨之、笃行之。今晚20:00,走进安徽寿县,探寻一座城金汤永固的秘密,感受寿县一砖一瓦的魅力。 《记住乡愁》第七季播出内容:《寿县——金汤永固 久久为功》播出时间:2021年2月1日(周一)20:00播出频道:CCTV-4 中文国际频道编辑 | 冯鹏升

与记录在书上的文字不同,这些刻在城砖上、留在小巷里的古代故事,就是给百姓看的,更是鲜活生动。如果说这一块块城砖是先人们汗水的凝结,那么这些刻在城砖上的成语典故就是古人千年智慧的结晶,它激励和警示着后人慎思之,明辨之、笃行之。今晚20:00,走进安徽寿县,探寻一座城金汤永固的秘密,感受寿县一砖一瓦的魅力。 《记住乡愁》第七季播出内容:《寿县——金汤永固 久久为功》播出时间:2021年2月1日(周一)20:00播出频道:CCTV-4 中文国际频道编辑 | 冯鹏升