乐山,因江水而生。岷江、青衣江和大渡河在此汇流,水汽氤氲成雾,缠绕于山体间,给城市罩上一层天然的禅意。

远眺凌云山与乌尤山,山峦起伏间竟显出一尊卧佛轮廓,眉眼鼻梁清晰可辨,后人称之为“乐山巨型睡佛”。山形似佛,江水绕佛,这样的地理格局,也让佛教文化在此多了几分天成的意味。

于是,佛与山水便在乐山结缘。无论是凌云山上的大佛、夹江崖壁上的千佛岩,还是纸页之间的佛经、街巷里的素斋,信仰都轻轻渗入日常。佛并不遥远,而是与江水同缓,与人间共淡。

在这里,信仰不必仰望,只需顺着日子慢慢走,就会发现,这座城市本就是一处“佛系小城”。

乐山三江交汇,裹挟着山石与水汽,声势壮阔,古人称之为“水口险”。

千百年来,多少船只于急流中倾覆。于是,人们将对平安的渴望寄托在了超越人力的力量之上,乐山大佛应运而生。

▌乐山三江交汇被称为为“水口险”,人们将对平安的渴望寄托在了超越人力的力量之上,乐山大佛应运而生。

这座高七十一米的弥勒佛像从唐代屹立至今,端坐于凌云山崖壁,头顶山巅,脚踏江水,仿佛要把三江都揽入怀中。从开凿之初,乐山大佛就被当地百姓寄托了镇水安澜的朴素心愿。

乐山大佛并非孤零零的石雕,而是凿刻于凌云山临江的崖壁上,山顶建有凌云寺,是乐山佛教文化的核心地带。凌云山与乌尤山隔江相望,两山相连形成的山体,则勾勒出了著名的“乐山睡佛”。

▌唐玄宗开元年间,高僧海通禅师因见三江水患频仍,便发心凿佛以镇水。

这一尊大佛的诞生并非一蹴而就,而是历经数代工匠的努力。

唐玄宗开元年间,高僧海通禅师因见三江水患频仍,便发心凿佛以镇水。他削发为誓,募资开工,然而工程巨大,直至其圆寂仍未完工。后来连续两任地方长官章仇兼琼、韦皋等人接力主持,这场浩大的石刻工程才得以继续。九十年后,终于在唐贞元十九年落成,成为世界上最大的石刻佛像。

▌大佛的诞生并非一蹴而就,而是历经数代工匠的努力。

几代工匠在石壁上凿凿敲敲,耗尽心血,只为让三江口少些船毁人亡的故事。靠近大佛一带,因崖壁的排水系统运行良好,雨水能够被快速导出,佛像周边石壁受损极轻。

不仅如此,大佛胸前与肩部的衣纹线条也暗藏水利设计。看似流畅优美的线条其实是导水槽,雨水顺着衣纹滑落,减少了在石壁上的滞留,从而降低侵蚀风险。佛像表面并不光滑,而是有层层转折,那些转折点就是古代工匠预留的缓冲区,让水流变得柔和,避免直接冲击崖壁。

▌游客在乐山的大佛上徒步。

大佛脚下也暗藏玄机,佛像背后的山体里,开凿了纵横交错的通道,专门用来分散和引导雨水,这套看不见的排水暗沟至今仍在发挥作用。正因如此,乐山大佛才能在千百年风雨中屹立不倒,哪怕历经洪水地震依然大体保存完好。唐代工匠将宗教与工程结合在一起,既寄托了百姓镇水安澜的信仰,也用智慧真正减少了三江水患的威胁。

与江下游常见的水患相比,这种“佛身护江”的效果显得尤为突出。人们因此更坚信,大佛不仅庇护精神,也护佑江水。

▌乐山民间,依旧愿意将“大佛闭眼”其视作一种佛的善意提醒。

关于乐山大佛,民间还一直流传着“闭眼”的传说。相传大佛在上个世纪六十年代两次因民间疾苦“闭眼”,甚至还有人说远远看着,就连嘴角都耷拉了下来。而后的七十、九十年代又再次“闭眼”,且同年皆有举国大事发生。

但经科学研究表明,大佛闭眼其实并非超自然现象,而是由于自然因素与视觉误差共同造成的现象。因潮湿环境、酸雨与风化作用,使得眼部颜料脱落,露出浅色岩石,从远处望去便产生“闭眼”的错觉,后经修缮重新恢复了神态。但在乐山民间,依旧愿意将其视作一种佛的“善意提醒”。于是,大佛的沉默多了一层传奇色彩,也让这座“佛系小城”更添几分神秘。

▌佛像所凝视的,不只是奔涌的江流,还有往来其间的每一个过客。

在大佛的注视下,常年奔波于江上的船夫们心里才会觉得安稳几分。清晨解缆之前,他们会朝大佛拱手,祈求今日风平浪静。乐山大佛所凝视的,不只是奔涌的江流,还有往来其间的每一个过客。

顺着凌云山步道往上走,会发现大佛并非孤立存在。山体之上分布着千佛龛、罗汉龛、观音龛等摩崖造像。大小佛像密密麻麻、姿态各异地环绕着大佛,它们从唐代开凿,一直延续到宋元明清,历代雕凿与修缮,未曾间断。这些造像并不似大佛那样气势恢宏,甚至有些已模糊难辨,但它们都是历代人不断叠加的守护心意。每一尊佛像都是一次祈愿、一份寄托。大佛身边的群像守护,让镇水安澜不再是孤立的愿望,而是代代传承的集体记忆。

▌人们以最日常的方式与佛对话,佛始终沉稳而安静。

每到黄昏时分,本地的老人们总喜欢搬着竹椅到江边纳凉。江风拂面,落日余晖洒落佛像肩膀,为其镀上一层金边。岸边的孩童在追逐鸽子,游客惬意打卡,小贩则在吆喝叫卖。佛都看在眼里,始终沉稳而安静。从古到今,人们始终以最日常的方式与佛对话,这种庄严与松弛的并存,正是乐山的独特气质。

从乐山大佛沿青衣江顺流而下约二十公里水路,就会抵达乐山市管辖的县之一,夹江县。

这里没有乐山城那样的喧闹繁盛,街巷安静,茶铺的竹椅吱呀作响。可就在这样一座低调的小县城,藏着一片足以和大佛遥相呼应的佛国世界——千佛岩。

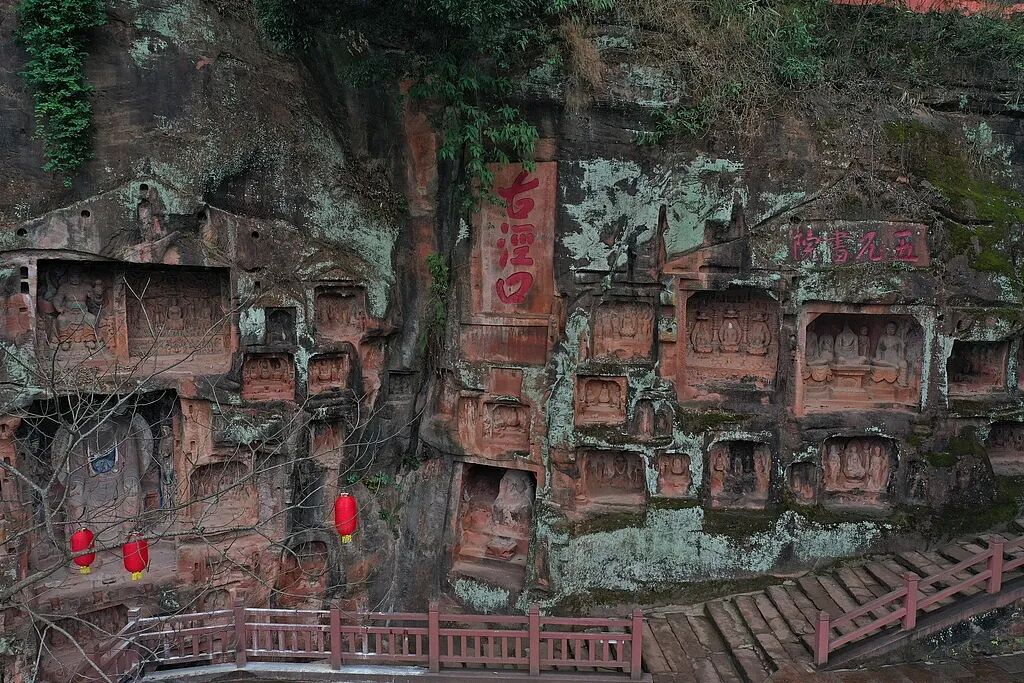

▌佛龛层层叠叠,或大或小,或立或坐,有的慈眉低垂,有的神情威严。

千佛岩位于夹江县城西三公里的大观山南麓,崖壁长达六百余米,青衣江一路流经此处,冲刷出崖壁的天然立面。唐代的工匠在此一刀一刻,造像密布。现存造像两千余尊,或佛、或菩萨、或天王圣僧,构成一个庞大的信仰世界。

走到崖下,会觉得仿佛进入了一座“露天经卷馆”,佛龛层层叠叠,或大或小,或立或坐,有的慈眉低垂,有的神情威严。风吹过石壁,像是把他们的低语放大,千百尊佛像在时间里共同诵念。

▌千佛岩,藏着一片足以和大佛遥相呼应的佛国世界。

与乐山大佛的磅礴不同,千佛岩给人的第一印象是“细碎”。一尊大佛可以镇守一城,而千佛岩则让信仰渗透到普通人的生活里。

那些小小的佛龛,有的不过半人高,甚至像是孩子们的守护神,有的线条稚拙,刀痕简单,却带着浓烈的朴素祈愿。工匠们运用了圆雕、浮雕与阴线刻等技法,塑造出饱满的面庞、舒展的衣纹,既有盛唐的恢宏气象,又带着四川的质朴简练。舞伎、乐伎的形象记录了当时的社会生活,天王与夜叉的身影则与乐山大佛的“镇江”意象遥相呼应。

▌饱满的面庞、舒展的衣纹,既有盛唐的恢宏气象,又带着四川的质朴简练。

正因如此,千佛岩和乐山大佛才形成了互文,一个是高大庄严的守护者,一个是细密温婉的日常寄托。宏观与微观之间,映照出川西佛教信仰的完整图景。

站在千佛岩下,很容易生出这样的想象——千百年前的某个工匠,盘腿坐在竹梯上,手握铁锤与錾子,一下一下敲击,把心中的佛逐渐敲进石头里。他未必读过多少佛经,也未必理解深奥的佛理,但在每一击之间,他把对安宁的祈望留在了石壁上。正是无数这样的敲击,才汇聚成今天这片浩瀚的“石壁经卷”,让信仰与生活一起流传千年。

▌东方佛都中的佛像,信仰与生活一起流传千年。

夹江的佛缘,并不只停留在石壁之间。另一种被江水滋养的手艺——竹纸,也与佛教紧密相连。

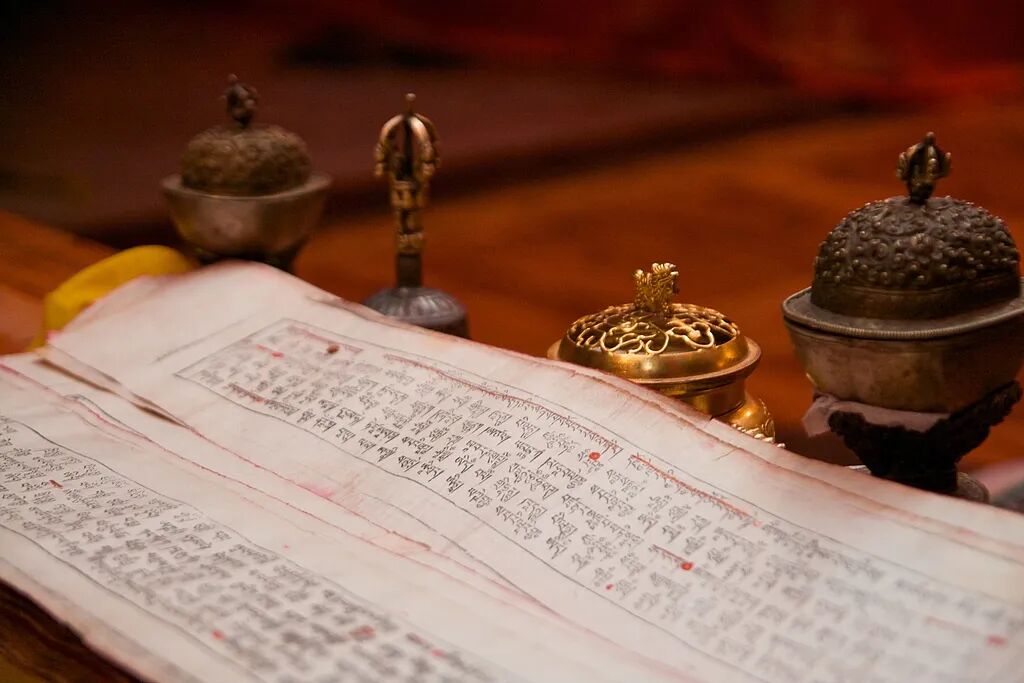

夹江竹纸诞生于唐代,兴盛于明清时期,曾被康熙皇帝御点为“贡纸”,被乾隆皇帝钦定为“科考用纸”和“文闱卷纸”。夹江地处青衣江流域,湿润气候与丰富的嫩竹资源,为竹纸工艺提供了天然条件。当地竹纸以当年生嫩竹为核心原料,经削竹、煮料、捶打、晾晒等数十道古法工序制成,完整保留了明代《天工开物》记载的15个环节72道工序。夹江竹纸质地绵韧、纤维匀细,既能经受长时间翻阅而不易破损,又因竹纤维的天然特性具备一定防潮性,不易霉坏,因此成为佛经抄写与印刷的理想载体。

▌夹江地处青衣江流域,湿润气候与丰富的嫩竹资源,为竹纸工艺提供了天然条件。

那些从夹江出槽的纸张,先被江风吹干,再运往书坊,印上经文,装订成卷,进入寺庙、书斋,甚至远播海外。佛理因此突破山川阻隔,从僧侣的口耳相传,走向更广阔的社会生活。

如果说乐山大佛与千佛岩的石刻,象征着佛教在土地上的扎根,是看得见、摸得着的庇护,那么夹江皮纸上的佛经,则把抽象的智慧化为文字,传递到千家万户。三江与青衣江不仅输送舟船,也输送了信仰。

▌经文被装订成卷,进入寺庙、书斋,甚至远播海外,佛理因此突破山川阻隔。

这种传播链条,使得佛教在四川不再是孤立的高墙之学,而是与地方手艺、江河交通、人间生活紧密相扣,共同编织出一张横跨山水、延续千年的信仰网络。

每逢重要节日,岷江、青衣江和大渡河的江面上总会有船只缓缓靠近。船夫们在甲板上摆上香案,插三柱清香,点燃后,袅袅青烟混入江雾,这便是“三江礼佛”,是乐山人最质朴的回馈与祈愿。渔民献上新鲜江鱼,寓意风调雨顺,农人奉上新收稻米,象征五谷丰登。佛不在庙中,而在江水与人心之间。

▌佛不在庙中,而在江水与人心之间。

从唐宋到明清,每逢弥勒佛诞辰或释迦牟尼出家日,三江岸边便香火缭绕、舟船云集。

信众或登山朝拜,或在江面遥祭,把对平安的祈望交托给大佛。随着佛教的繁盛,三江礼佛逐渐融入地方风俗,既是宗教仪式,也是社会节日。进入近现代,乐山大佛作为重点文物保护单位和世界文化与自然遗产,其形象更是超越宗教,成为城市的文化符号与精神象征。

如今,游客来到乐山,仰望大佛、寄托心愿,也是一种礼佛,只是当下不仅祈求风平浪静,更是一种信仰与生活的共存。“三江礼佛”虽源于险恶水势,但也映照出天人合一的智慧实践。

▌游客仰望大佛、寄托心愿,也是一种礼佛,不仅祈求风平浪静,更是一种信仰与生活的共存。

而浴佛节则是乐山人一年中最热闹的时刻之一。每年的农历四月初八,本是佛教纪念释迦牟尼诞辰的传统节日,又称“佛诞节”“灌佛会”。相传佛陀降生时“九龙吐水”,为其沐浴,因而佛弟子以香汤灌沐佛像,象征洗涤尘垢,净化心灵。

在乐山,这一仪式与大佛的存在紧密相连。唐代大佛落成后,凌云寺、乌尤寺等便成为浴佛节的核心场所。节日当天,僧人会将释迦牟尼的金身像请至花坛中央,信众依次排队,用清水或香汤浇淋佛身,这便是“浴佛”,寓意“外离身垢,内离心染”。这不仅是纪念佛陀的诞辰,更是一次自我心性的提醒——要常怀慈悲,保持清净。

▌每年的农历四月初八,是佛教纪念释迦牟尼诞辰的传统节日。

而在寺庙外,节日的氛围更像一场庙会。街边摊贩售卖糖油果子、钵钵鸡、豆腐脑,孩子们手里捧着五彩莲花灯。广场上有人演川剧变脸,锣鼓一响,吸引来人群阵阵喝彩。佛文化在这一天既庄严、又亲切,既有诵经的低沉声,也有孩童嬉闹的笑声。

在乐山人的理解里,佛并不是被隔绝在殿堂深处的高高在上者,而是会和他们一起走上街头,接受人间的热闹与欢腾。

▌寺庙外广场上,川剧变脸的表演获得阵阵喝彩。

除了浴佛节,“朝山会”也是乐山一年一度的盛事。最初的朝山是佛教徒最虔诚的礼佛方式。清晨,人们结伴而行,从江岸拾级而上,缓缓攀登凌云山,直至凌云寺或乌尤寺,在佛前焚香、诵经、顶礼,心怀肃穆。

那时的“朝山”,带着苦行般的坚毅,是信众表达敬仰与祈愿的庄严仪轨。但如今的朝山会,更像是一场全民性的节庆,途中有人背着香火,有人提着水果点心,更多的人只是轻松散步。孩子们追逐打闹,老人们拄着拐杖慢慢前行。朝山并不是艰苦的修行,而像是一场与佛的“郊游”。

到达凌云寺时,香火早已氤氲,寺前广场人头攒动。有人在佛前磕头,也有人在一旁静坐,任凭晨光透过树叶斑驳落下。朝山会更像是一种公共节日,山不再只是自然景观,而成为人与信仰的相会之地。

▌凌云寺内,佛像低眉。

远近闻名的乌尤寺,藏着佛文化的另一种日常——美食。寺里的素斋尤为讲究,素鸡、素鸭、素火腿,用豆制品与蔬菜仿制荤腥,味道却别有一番清淡鲜美。一桌素斋上来,色泽明丽,口感细腻。游客常常惊叹“像极了荤菜”,僧人却淡然一笑:“相似与否并不重要,重要的是一念之间。”这就是乐山的松弛,连素斋也不强调清苦,而是以巧思让人吃得自在。

与素斋相映成趣的,是乌尤寺的禅茶。江雾氤氲,僧人端来一壶清茶,清香与松风相和。茶叶多采自寺后山林,泡在粗陶茶盏中,入口清苦中透着甘甜,仿佛把山水气息一并饮下。寺庙里的斋与茶,展现了佛文化的清净与自在。

▌寺庙里的斋与茶,展现了佛文化的清净与自在。

走出寺庙,佛文化更深地浸润进市井生活。乐山人最自豪的,是豆腐宴。从麻辣豆腐到豆花,再到豆腐干、豆腐圆子,十几道菜色摆满一桌。佛教讲究清净饮食,豆腐便成了最日常的承载。寺庙里的素斋以豆腐为底,街头的豆腐宴则把它变成热腾腾的人情味。

其中最具代表性的当为“水点豆花”,用清泉井水点浆凝结而成,相比起豆腐,豆花质地则更为柔嫩,乳白如凝脂,轻轻晃动便会颤抖,却能保持成块,不经石膏或卤水点制,入口清甜、细腻无渣。

▌“早豆花,午跷脚(牛肉)”是乐山人的饮食节奏。

乐山人有“早豆花,午跷脚(牛肉),晚烧烤”的饮食节奏,更是号称“无辣不早”,所以乐山人吃豆花,一碟辣子蘸水必不可少——红油辣子、花椒面、蒜泥、酱油、葱花,看似简单,却能衬托出豆花的清甜。清晨的菜市边,大铁锅热气腾腾,食客端着碗蹲在路边,蘸一口红油,吸溜而下,便是一天最鲜活的开始。

入夜,老城区巷口的小摊支起油锅,炸香豆腐的滋滋声混着檀香味。香客刚从寺庙出来,手里还捏着未燃尽的香枝,转身就在摊位前坐下,来一份麻辣烫、一碗钵钵鸡。佛与烟火,不过一步之遥。

▌佛与烟火,不过一步之遥。

在乐山,佛文化并没有被看作某种高深莫测的学问,它存在于节日的喧闹里,存在于素斋与茶汤中,也存在于街巷豆腐宴的热腾腾烟雾。于是,“佛系小城”的生活哲学便自然显现,顺势而为、随遇而安,心境如江水般舒缓,从容而自在。

编辑/cici

文/李发发

图/视觉中国设计/April