咸阳这座城,听起来稳稳当当,其实骨子里一直不安分。城市人口快到四百万,区县换来换去,头一晃就十几个。你说现代人最怕的是什么?变化。可偏偏咸阳的区划,从古到今,颠来倒去,谁能不犯晕?别说外地人,咸阳人自己有时候问起老家祖籍,舅舅姨妈都能吵起来——到底算哪个县哪条街?

别忘了,这片关中大地,跟北方、南方都叫劲。陕西三刀流,陕北黄土厚重、关中腔味独特、陕南一隅米香饭软。串门去汉中,饭桌刚一落座,锅里多半泡着米饭,一边是陕南人的朴素,一边又透着四川的精灵气。小时候常听老人说,陕北那边的方言一张嘴就能听出不是关中乡党,可到了咸阳,再糊涂的人都知道,咱这块地,总是夹在“正宗”和“新鲜”之间,谁也不肯认输。

不仅口音杂,吃的也杂。关中吃面是过命的交情,咸阳却是各有一套。你要是冬天进村问存粮,家家屋檐下吊着玉米和苹果。苹果这玩意儿说起来也神,谁能想到陕北老乡会靠这个成为全国老大。全省每年苹果产量一算,七分之一在陕西,咸阳人更是拿水果和粮食当脸面,总觉得生产多了,才有点底气。

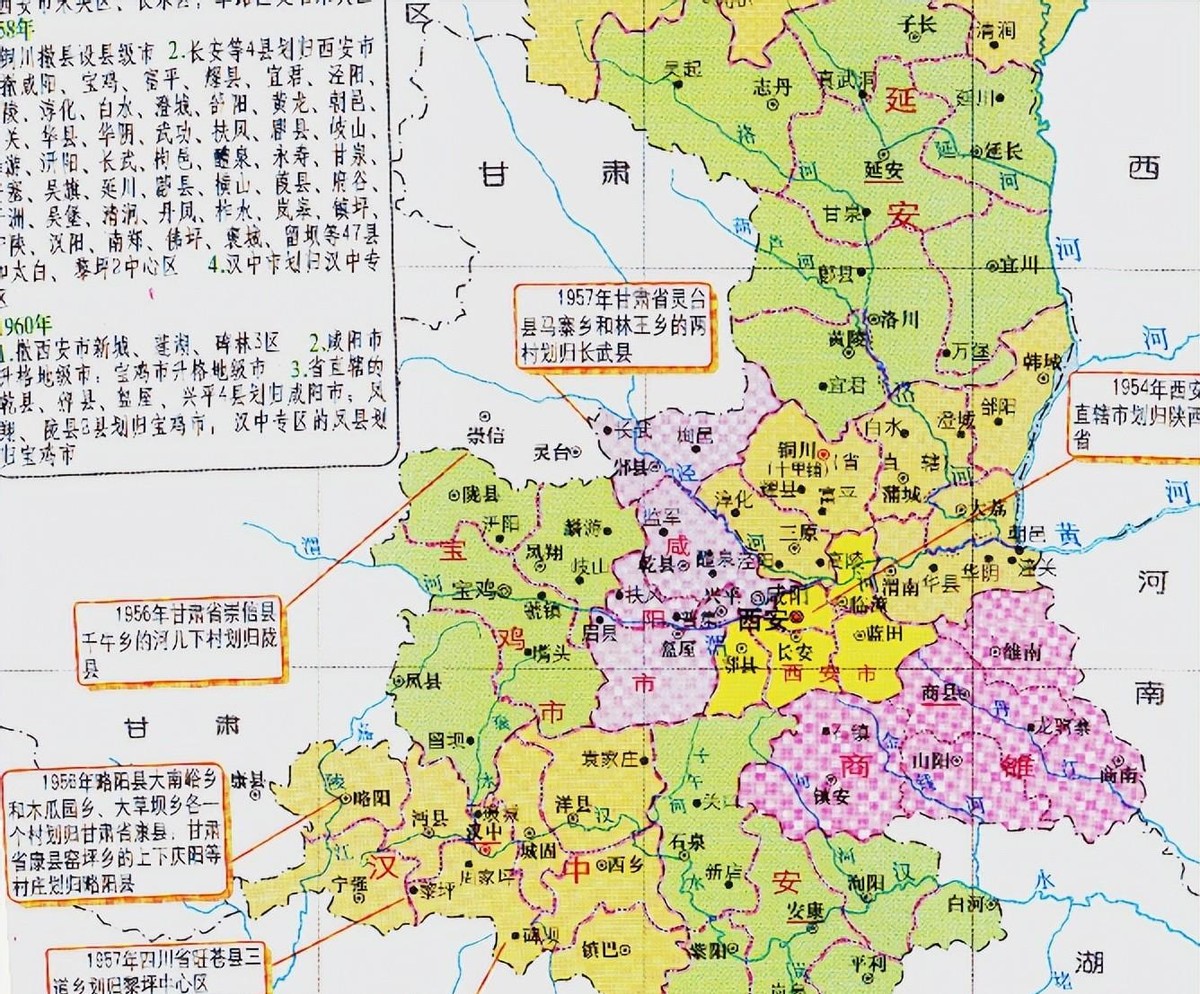

可城市的命,不是只看粮食和牛羊。区县变来变去,就像刮风下雨,说变就变。清朝时,乾州、邠州、咸阳府,各自排着队,谁管哪块地谁心里清楚。咸阳县倒是很晚才自己建号,那阵子还归西安府管着,家家户户包括永寿、武功、三水、长武、淳化,一块都给划了分。老人们讲:“那时候,你家后院种了啥,也得问上头哪个州府批。”

咸阳没自己的府,老被牵着鼻子走,归属感欠缺得紧。想想,太爷爷的户口本儿上印着乾州,孙子落地却在咸阳,姓名写着县,心里其实还是庄稼地。朝代更替,哪有闲工夫给小县作主?西安府一声令下,左右区县就跟着水流一样,四散开去。邠州连着三水、长武、淳化,那时候名字古怪,生僻字一大筐,年轻人读起来满头问号。

清末一场大乱,咸阳人日子更不好过。军阀黑枪乱杀、土匪横行。听老一辈哭诉:“那几年,咱庄上的牛羊被抢光,娃子晚上一叫,都盼着不出门。”陕西虽然地理好,东西南北都能通,但那日子,荒了地也荒了心。老百姓盼的,就是能安安稳稳地种点地,好歹有口饭吃。

后来新中国成立,区划忙得像赶集。一会儿临时划陕北、陕南,一会儿又恢复合并。官府变啊变的,咸阳专区变了、老县都分家。1952年咸阳县市成立,挂了几下名牌就又归了咸阳专区,转身又被撤销,跑去西安、宝鸡“串亲戚”。你问咸阳人听懂了吗?大多数人撇嘴:“挪来挪去,咱土地还是那片。”

五六十年代,交通落后,通讯靠扯着嗓子喊。哪能管这么多县?领导拍板说,分太细了,管不住,咋办?咱得合并。又是一轮洗牌。1961年,咸阳专区回归,县级市外加一堆县。名字不变地名变,彬、户、礼、旬、周这几个,就是后来才换了现代名字。说到底,不少地名背后的故事,藏着多少迁徙、改姓,谁翻得出来?老百姓惯了,生僻字都成了家乡的笑话。

再后来,专区变地区,地区成地级市。1983年,咸阳全面改头换面。老牌咸阳县市说拜拜,秦都、渭城、杨陵几个新区撑起来。县市一撤,人口腾挪得像赶集。西安扩地,旁边的户县、周至、高陵又划了过去。咸阳乡亲叹气:“咱和西安就像兄弟,分家分得太急。”

又有武功、杨陵从宝鸡划来咸阳,家族关系越来越复杂。有些老人的出生地变成了新县,有些青年的身份证上区已经换了名。上世纪80年代末,咸阳市框架才像模像样。后来渭城区一立,咸阳成了三足鼎立:秦都、渭城、杨陵,剩下的县也各自安分。进入21世纪,城市越扩越大,人口跟着涌进来,地铁、新区、开发区全冒头。

彬县撤了,组了彬州。哪个叫“县”,哪个叫“市”,谁界定?大多数年轻人没空计较,老人还在念叨:“我们那会儿,彬县还是乡,街上去赶集还得骑毛驴。”咸阳市最终定格成如今这幅模样,三个区、两个县级市、九个县。新区是功能区,不算人头,但都明白,开发区盖楼建厂,不管叫啥,咱老百姓关心的是工资和搬迁。

城市折腾几十年,到头来归属感还在。咸阳和西安打了几轮牌,最后还是结亲。整个关中城市群,有了联合发展的底气,有了说话的声音。新区、合作区、地级市、县,每一步都牵着农民和老板,还有孩子的未来。谁能想到,区县的调整不就是一代又一代人的命运漂泊?有人从小村搬到新城区,有人在变更的县城找回童年的树。

咸阳人说,变化没啥稀罕,关键是心里安稳。县名可以换,家还是要有。咱的区县不是历史的注脚,而是每个人生活的谱系。区划调整,说起来是领导拍板,可常常落在老百姓的饭桌上、田地里。一条区县界,隔开的是办公楼,连着的是老街和亲戚家门。

以后还会变么?谁也不敢打包票。发展要有阵痛,城市要有故事。你问咸阳下一步去哪?只能说,还在路上。或许,有一天咸阳会有更大的变化,也有可能回头就是一段老路。地名,人名,乡情,时间,绕来绕去,就是说不完的老咸阳故事。