咱们天天都说自己是“中国人”,活在这片叫“中国”的地方,可要是冷不丁有人问你,“中国”这名儿到底咋来的,估计好多人一下就卡壳了,咱们祖国这名字,最早是出现在哪儿的,它又是怎么一步步变过来,成了今天咱们嘴里这个又响亮又骄傲的称呼,不知道答案,确实有点脸上挂不住,这背后,其实是一段三千多年的厚重历史。

这个问题的答案,不是从哪个大部头史书里翻出来的,反倒是藏在一个看着不怎么起眼的青铜器里头,时间得倒回1963年的陕西宝鸡,一个姓陈的农民,在自己家后院的土崖上,一不小心就发现了一个冒着绿光的“铜罐子”,他当时哪知道,自己亲手挖出来的,是一把能解开“中国”身世秘密的钥匙,这个“铜罐子”后来还被当成废铜烂铁卖到了废品回收站,差一点点就被熔了。

还好,一个在回收站上班的博物馆干部眼睛尖,觉得这玩意儿不一般,就给带回了博物馆,考古学家们一清理一鉴定,这件青铜器的真面目才露出来,它就是后来名气特别大的西周早期青铜重器,“何尊”,更让人激动的是,专家们把尊里面厚厚的锈给弄干净以后,一篇122个字的铭文就清清楚楚地出现了,就跟一段三千年前发来的电报似的。

铭文记的是周成王营建成周,也就是今天的洛阳,这么一件大事,就在这些古老的字里面,考古学家们找到了四个字,这四个字的光芒,真的能穿过几千年,把我们今天的疑惑都给照亮了,这四个字,就是——“宅兹中国”,这是目前我们能找到的,“中国”这两个字最早的实物证据,它就像一颗时间的琥珀,把“中国”最开始的样子给完好地封存了起来。

那“宅兹中国”是啥意思呢,它可不是说我们今天这个国家,铭文的大概意思是周武王灭了商以后,对着天发誓说,“余其宅兹中国,自兹乂民”,意思就是我要住在这片天下的中央,从这里开始治理天下的百姓,这里的“中国”,指的是“中央的城”或者“中央的地方”,也就是当时周人观念里的世界中心,洛阳盆地那一圈的河洛地区。

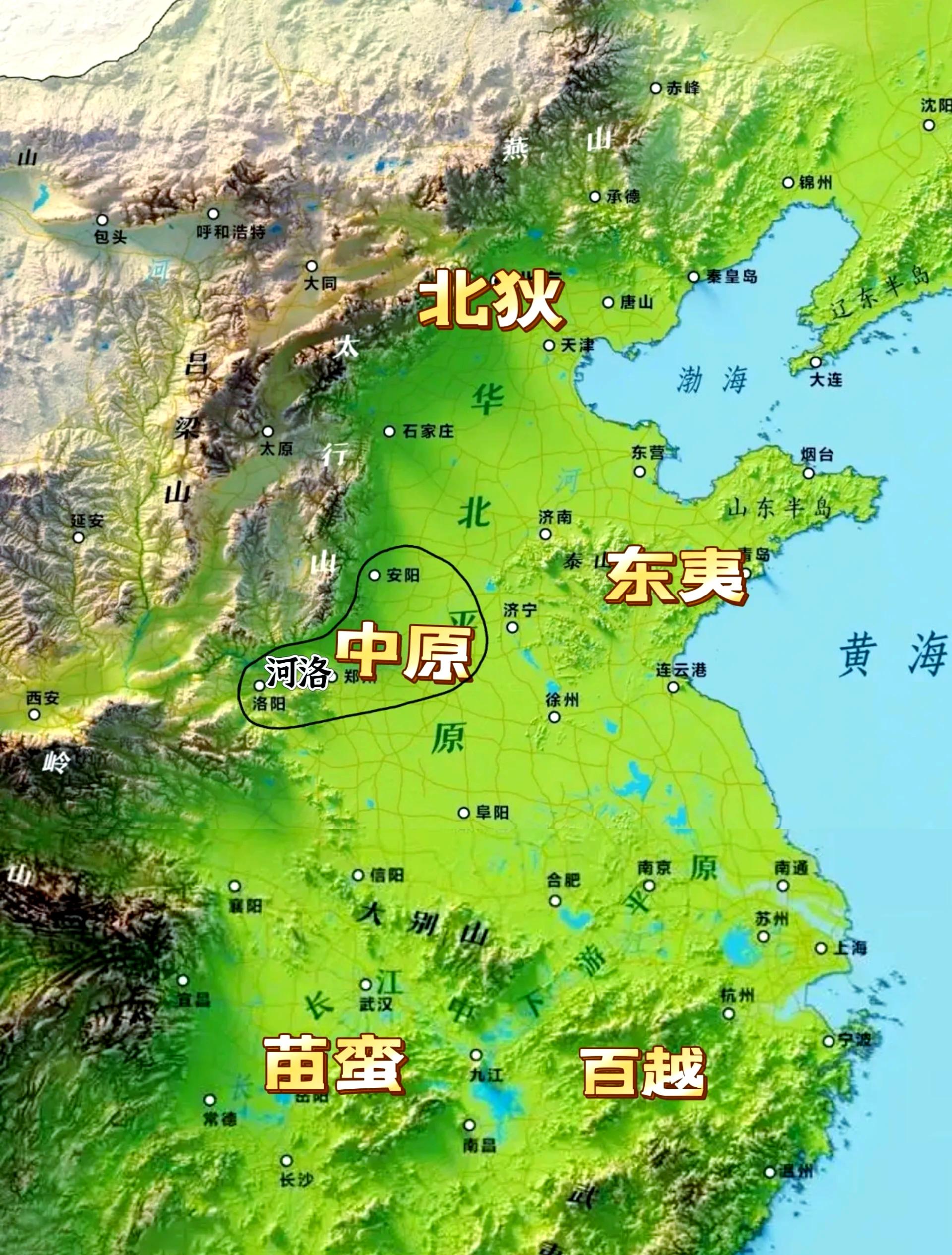

在那个很遥远的年代,“中国”就是个地理概念,不是个政治国号,它代表的是黄河中下游那片最肥沃,最文明的核心地带,对当时的周人来说,他们住的京城附近就是“中国”,周围的那些诸侯国就叫“四方”,这种“住在天下正中间”的想法,也体现了早期华夏文明一种很朴实又很自信的世界观,觉得自己就是文明的中心,是秩序的源头。

历史的车轮往前滚,“中国”的意思也在不停地变大,到了春秋战国那会儿,诸侯们打来打去,华夏民族的共同体感觉开始有了,“中国”这个词慢慢就不光是个地理范围了,开始带上了文化和族群的色彩,生活在黄河中下游的各个诸侯国,因为大家用的礼乐制度和文化传统都差不多,就开始管自己叫“中国”,用这个来跟周边的“蛮、夷、戎、狄”分开。

秦始皇一统六国,建了中国历史上第一个大一统的封建王朝,“中国”指代的范围,这才第一次跟一个统一王朝的疆域差不多重合了,虽然秦朝的国号是“秦”,汉朝的国号是“汉”,可大家已经习惯用“中国”来泛指这个统一的多民族国家,比如汉朝人会很骄傲地说,我们“中国”地方大物产多,人也多,显摆国家的强大和文明程度高。

在漫长的封建社会里,“中国”一直都不是个正式的国号,它更像是一个大家都默认的叫法,一个文化符号,王朝强大的时候,疆域辽阔,“中国”的范围就大,国家分裂的时候,偏安一小块地方,不同的政权甚至会为了抢“中国”这个正统名号打起来,就说宋朝跟北边的辽、金对峙,两边都在外交文件里自称“中国”,都想证明自己才是继承华夏文明的正统。

“中国”真正作为有法律意义的正式国号,出现在国际舞台上,那得等到清朝了,1689年,康熙时候的清政府跟沙皇俄国签了《尼布楚条约》,在这份很重要的国际法文件里,清朝第一次用“中国”作为主权国家的名字,清清楚楚地划分了两国边界,条约的满文版里,就用了“Dulimbai Gurun”,翻译过来就是“中央之国”,也就是“中国”,这是“中国”这个词从文化概念走向国家主体特别关键的一步。

晚清那会儿,西方列强的船和炮打开了国门,近代主权国家的概念传了进来,面对这种“千年未有之大变局”,知识分子们开始琢磨怎么建一个现代意义上的民族国家,不管是“中华民国”的建立,还是“中华人民共和国”的诞生,都把“中国”当成了国家的简称,还给了它全新的意思,一个建立在五十六个民族共同体基础上的现代主权国家。

从洛阳盆地的一小片“中央之地”,到今天960万平方公里的广阔土地,从一个模模糊糊的地理和文化概念,到一个清清楚楚,响当当的现代国家名字,“中国”这两个字走了三千多年的风风雨雨,它早就超越了最开始“天下之中”的地理意思,融进了我们民族的血液里,承载着一部波澜壮阔的文明史诗。

所以,下回再有人问起“中国”的来历,咱们就能很自豪地告诉他,这个名字,最早是刻在三千年前的青铜器上的,它见证了我们祖先的雄心,经历了历代王朝的兴衰,融合了五十六个民族的智慧和血汗,了解它,不光是知道一个名字的来源,更是读懂我们自己从哪儿来,要到哪儿去,这,就是我们作为一个中国人,最基本的文化自信。

参考文献:

- 许宏. 何以中国:公元前2000年的中原图景. 生活·读书·新知三联书店, 2014.

- 葛兆光. 宅兹中国:重建有关“中国”的历史论述. 中华书局, 2011.

- 李学勤. 何尊新释. 文物, 1981(01):11-14.