上海开埠那年,黄浦江的船把徽商和菜籽油一起运来。

码头苦力蹲在“赤膊台子”上啃青鱼头尾,楼上账房先生正嚼着红烧肚档,

这浓油赤酱的本帮菜,

原是徽商手艺和本地河鲜凑的热闹,老厨师说“徽商入沪有了本帮菜”。

煤球炉子上的红烧肉最懂上海。

冰糖炒出琥珀色,慢炖到肥肉透光,咸甜裹着油香钻进胡同。

油爆虾更急,滚烫的油里滚二十秒就得捞,壳脆得能嚼出响,鲜甜味锁在紧蜷的肉里。

杜月笙家待客不用炒虾仁,滚油一浇,响声里就出了嫩劲。

糖和酱油的分寸,是上海人的精明。

楼下小吃摊的糖醋香,和公馆宴席的糟味,

说到底都是码头上来的人,把他乡味炖成了家常菜。

今儿,跟诸位聊聊上海的早餐……

葱油饼

起源于上世纪初移民潮中,

山东烧铺与支遁“支公饼”传说交织,最终扎根弄堂烟火。

直径10厘米的饼胚裹着本地小葱、

猪板油,经平底锅煎至金黄,再入炉烘出千层酥脆。

其魂在“三死三生”:

烫面死、油煎死、折叠死,换得香气生、层次生、烟火气生。

阿大葱油饼的爆红与争议,

恰是传统手艺与网红经济的缩影,现做现吃的烫面温度,比任何冷冻科技都难复制。

如今,它不仅是碳水炸弹,更是上海人的“味觉乡愁”,

咬开酥皮时,猪油香混着葱浪,瞬间回到弄堂口排队的清晨。

锅贴

源自北宋“煎角子”,宋室南迁至江浙,20世纪初由南京传入上海,

经本土改良成月牙形、皮薄底脆的淞沪风味。

其精髓在“爆汁”,

夹心肉混皮冻调馅,平锅油煎加水焖蒸,蒸汽逼出鲜甜汤汁,

咬开时肉汁裹挟葱香在舌尖炸开。

不同于煎饺的“先煮后煎”,上海锅贴讲究“生煎熟焖”,

现包现煎,底部金黄酥脆如“黄金甲”,面皮软韧透光。

配咖喱牛肉汤或香醋姜丝,是老上海最熨帖的市井早餐。

大饼包油条

清末民初由宁波帮移民带入,1912年“兴隆记”首创,

与油条、豆浆、粢饭并称“四大金刚”。

油条源自南宋“油炸桧”,大饼分甜咸,

甜饼圆如蟹壳黄,咸饼长似鞋底,裹葱花盐粒,现炸油条弯折塞入,

酥脆面朝内防碎屑,配加糖豆浆,冬日最暖胃。

其魂在“现”字,

面酵捂足十小时,饼皮煎至金黄,油条刚出油锅,

热乎气裹着葱香、麦香、油香,一口咬下,外酥内软,甜咸交织,层次分明。

这口烟火气,是上海人的晨间仪式,

也是外地人打卡的“味觉地标”,简单却震撼,直抵人心。

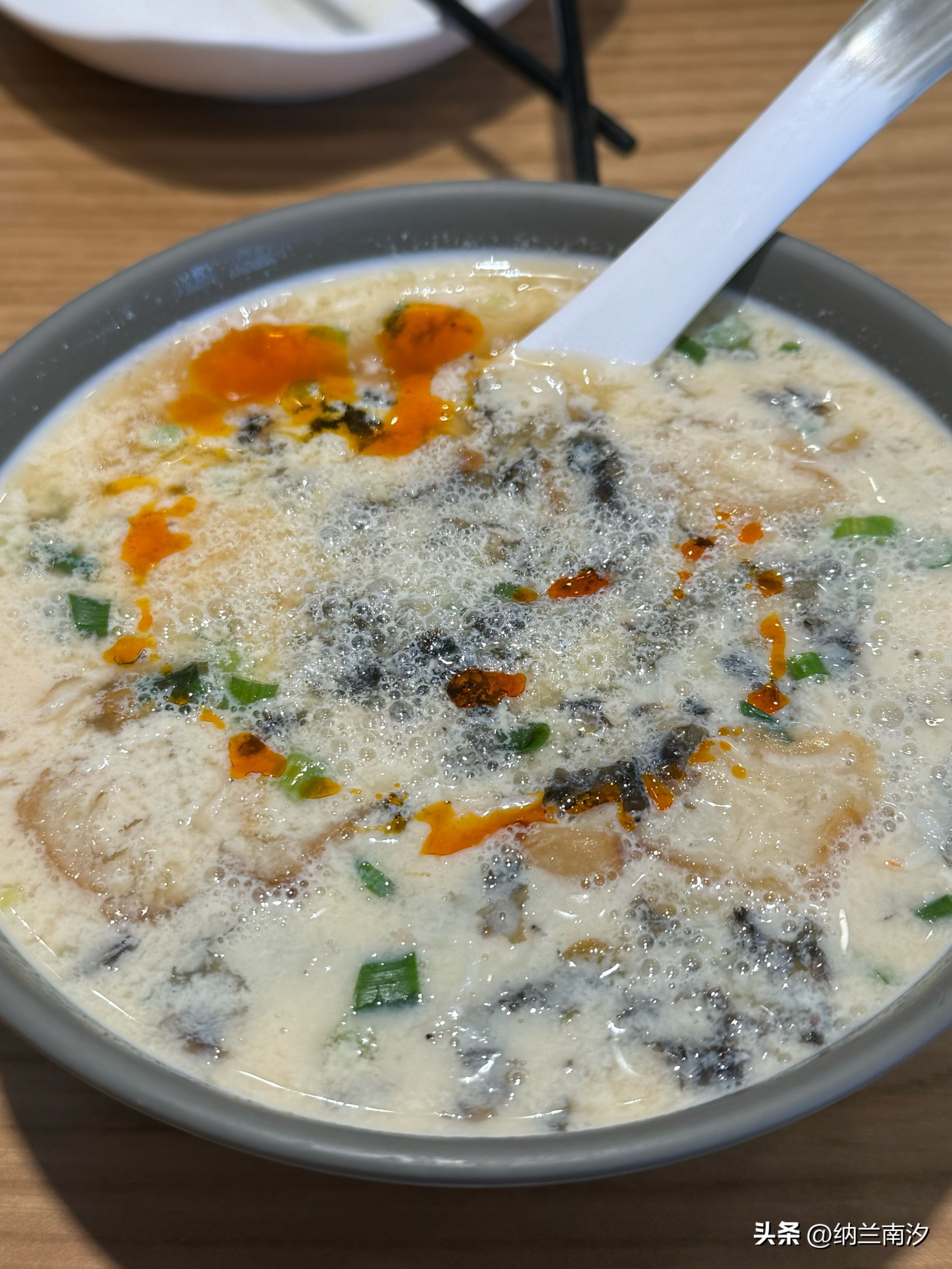

咸豆浆

根植松江城,明末抗清英雄李待问殉难前磨豆制浆供守城军民充饥,

百姓遂以农历七月十四饮豆浆、食油条纪其忠烈。

此俗延续至今,成为地域饮食符号。

其味在“咸”字上见真章,

现磨豆浆冲入碗中,遇醋、生抽瞬间凝成絮状豆花,配紫菜、榨菜、虾皮、油条,

咸鲜脆嫩交织。

热浆滚烫,入口先触油条酥脆,再品豆花绵软,辣油点睛,暖胃生津。

老饕讲究“冲浆”手法:

热浆须从高处倾注,激出香气,醋量精确至滴,多则涩少则寡。

这碗浆,是弄堂晨雾里的烟火气,也是历史长卷里的味觉密码。

粢饭团

它诞生于秦修长城时民工偷食糯米充饥的典故,

因“六谷总称粢”得名,后演变为上海“四大金刚”之一。

糯米裹油条、肉松、咸蛋黄,外软内脆,咸香交织,咬一口糯而不黏,脆而不散。

最地道的做法需用竹帘卷紧,

糯米需泡足四小时蒸至粒粒分明,油条要现炸酥脆。

如今创新版加入藜麦、牛油果,但老上海人仍爱那口“黄金铁三角”,

咸蛋黄绵密起沙,肉松蓬松鲜香,油条咔嚓脆响。

这团糯米,裹着历史,裹着烟火,裹着上海人的清晨。

阳春面

本名“清汤光面”,起源可溯至秦始皇历法改十月为正月,

取“小阳春”之意,十文钱一碗,故得名。

乾隆南巡时赐名传说更添雅趣,实则其魂在沪上市井,

白汤用猪骨熬制,红汤承苏帮面衣,面须细圆筋道,汤清见底,

猪油与葱花“香头”是点睛之笔。

煮法讲究“三沸三冷”,面条过冷水保嚼劲,汤头绝不用味精,全凭骨香与酱油提鲜。

如今街巷小店仍守此道,一碗热面端上桌,葱香裹着鲜醇直钻鼻腔,

筷子一挑,根根分明,入口即化又带韧劲,

是上海人骨子里的清雅与实在,胜过万千浇头。

小笼馒头

源自嘉定南翔,始于1871年黄明贤改良的大肉馒头。

皮薄如蝉翼,馅大汁多,形似荸荠,

蒸制时需控温5分钟,出笼半透明,咬破皮先吸汤,再蘸醋姜丝,鲜香直冲天灵盖。

黄明贤“重馅薄皮,以大改小”的巧思,

让南翔小笼从市井点心跃升为非遗技艺。

皮子用不发酵精面,8克面皮包16克馅,18道褶子锁住鲜汁,

肉馅肥瘦3:7,加肉皮冻化汤,每口都是“形如钟,夹似灯”的讲究。

这口百年鲜甜,是上海人的精细,也是生活的底色,

皮薄不破,汤多不溢,像极了上海人外柔内刚的脾气,热乎着,实在着。

生煎馒头

黄浦区非遗,诞于1920年代江苏丹阳师傅之手。

东泰祥恪守半发酵古法,面皮薄韧如纸,底部煎得金黄酥脆,

咬开瞬间肉汁滚烫,芝麻葱香混着油香直冲鼻腔。

这“脆底汤包”的魂,在于“先煎后蒸”,油锅微黄时注水焖干,

让面皮吸饱蒸汽又保脆度,肉馅锁汁不腻。

老上海人认“混水”“清水”两派:

混水派加皮冻爆汁,清水派如大壶春则重面香。

如今小杨生煎以创新馅料杀出重围,

但老饕仍守着“热吃落胃”的规矩,

刚出锅的生煎,得趁热咬开小口吮汤,那才叫“落胃”的熨帖。

馄饨

清末诞于城隍庙柴爿摊,竹板一敲,柴火一烧,

薄皮裹着虾仁鲜肉笋丁,沸水打个滚儿,舀碗骨汤一冲,鲜得人直咂摸嘴。

这“三鲜”不是虚的,

虾仁弹牙像咬开小炸弹,肉末软滑似化在舌尖,

笋丁脆爽带点甜,合着汤里紫菜、蛋皮丝、葱花,五色交织,活像幅会流动的水墨画。

老上海人讲究“热吃小口配烧饼”,

寒冬早晨捧一碗,连汤带馄饨囫囵下肚,

暖意从胃里漫开,鲜得眉毛都要“掉”下来。

葱油拌面

源起南宋,苏轼“汤饼泼油葱”已见其雏形。

清末城隍庙陈友志首创开洋版,用猪油慢炸香葱至焦黄,

配黄酒蒸过的开洋提鲜,成就“麦香、葱香、酱香、鲜香、甜香”五重味觉。

其魂在葱油,

小香葱切段,冷油小火慢熬至金黄,生抽、老抽、糖按3:1:0.5调和,加镇江醋解腻。

面条必用细碱水面,煮至“韧中带滑”,

过凉水“醒面”,拌时用长筷划“∞”字,酱汁渗透率提升七成。

老上海人吃它讲究“三色四香”,

您要是问上海老师傅,这早餐吃来吃去图个啥?

他准拿油滋滋的手点着台面:

“哪样吃食不是人堆里熬出来的?

葱油饼滚烫,粢饭团实在,生煎馒头爆汁惊心,

上海人精打细算,唯独清晨这口热乎,舍得用辰光换。”

弄堂口一阵风过,油锅香混着市声飘远。您细细嚼,嚼的是百年人间烟火,

嚼的是码头江水潮声,嚼到最后……

不过是一碗热汤面下肚,凡人继续过日子的劲头。