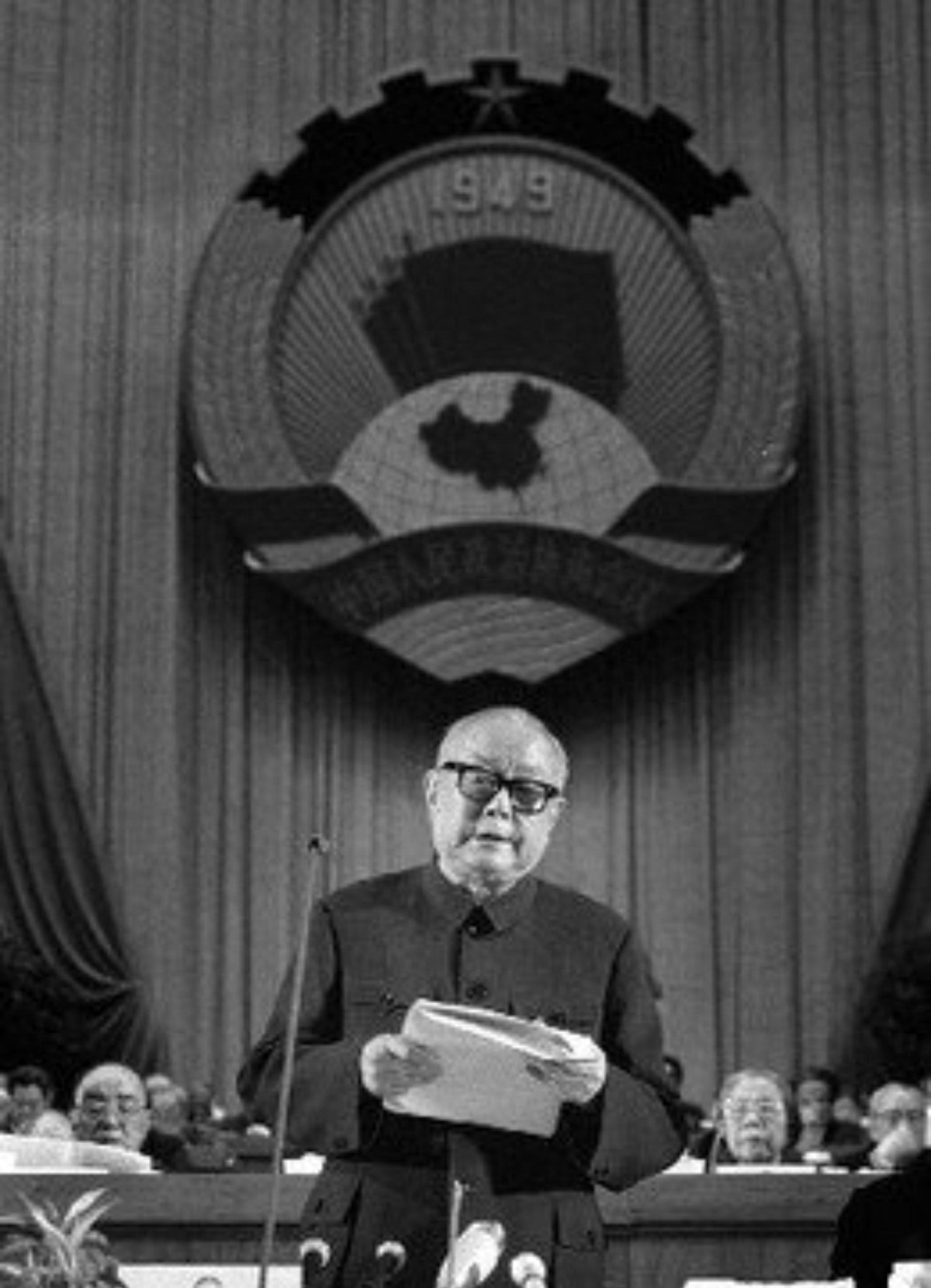

很多人喜欢追问一个强者背后的故事,尤其是那些从苦难中闯出来、最后又能静下心来说“我什么都不会”的人物。你有没有发现,这世上的顶梁柱们往往都是这样,嘴里不说自己行,心里却硬得很。李先念算是其中的典型。老李晚年坐在藤椅上,手里攥着念珠,说起自己那点本事,全是向别人学来的——一幅“谦逊老革命”的样子。说白了,他的底子其实比大多数人还要贫瘠些,但走到后来,偏偏就让他在国家这台大机器里担起了重量。

要说到李先念的“贵人”,还真不是一两个人。有人好奇地问他,老师是谁?他乐呵呵地摆摆手,像是怕别人听不明白:“多了,有教我烧锅炉的,有和我讨论过粮食帐目的,也有和我端着钢枪讨论战术图的,毛主席当然另当别论,那是我和大家一辈子的老师。”毛主席暂且不论,咱别跑题,今天只说两个:一个是带老李打仗改命运的“老帅”,另一个是带他玩转经济大盘子的“老管家”。

翻账本说打仗这回事,李先念在军事路上的恩师可不是纸上谈兵的那种人。别看大家今天提起粟裕都说他“打仗心细如发”,其实当年老李也是从粟裕那“磨破嘴皮子”学会了军中调度。按时间说,那还得回到1932年闽东红军围剿战。那时李先念跟着粟裕,在小村子里没日没夜聆听他讲“如何抓住敌人难受的软肋”,当年老李领着临时拼凑的队伍,结果险些全军覆没。熬了大半夜,李先念跑到粟裕住的店铺后院——其实就是一张竹床。刚垫热,粟裕一边给小兵分馒头,一边指着地图教他怎么利用夜色掩护,突袭敌人辎重点。虽说那年吃亏最多的就是自己人没配合好,但粟裕的那点心思和临场改招儿,李先念记了一辈子。

别光想现在都讲大数据、前方后方联动,当年哪有这些条件?都是一个个拧巴着劲,脑袋瓜子天天琢磨着怎么存活。李先念后来只要有空就跟着粟裕摸地形,研究敌人路线,有时候遇上难事还问粟裕:“要是你遇上,咋整?”军校科班出身李先念可没有,他纯靠老一辈红军那些老同志们现教现学。有个人说过,李先念那种能一宿不合眼的本事就是跟着粟裕磨出来的。后来他回忆,那时候“粟裕做决断很果断,但讲细节耐性十足,我就是看着他解决棘手事的。”

等轮到他自己坐阵的时候,像1946年的淮阴解放战,从上级到下级都求稳,非要摆阵等待援军,只有李先念回忆起粟裕当时的大胆突破主张,临危决策带队夜袭,彻底拉开了僵局。老李其实一直觉得,能熬出来,不是自己有啥高深学问,就是遇见什么样的师父就有什么样的眼界。

再说说经济那摊事。李先念在财务、物资粮草这一块的“主内老师”,其实就是薛暮桥。要说李先念和薛暮桥初打交道,那得追溯到抗战尾声,国共力量朝不保夕,大后方物价乱得一塌糊涂。老李刚进新四军总部,碰巧当时薛暮桥临时负责一个“财政课”,其实就是负责粮票兑换政策。大家都抓着脑袋问:物资缺、粮价飞、手头一分钱花得和割肉一样疼,怎么办?

李先念头一回沾边调节市场,直说头大,就跑去向薛暮桥取经。薛暮桥穿着补丁布衫,喜欢喝点热水,讲起道理不说教,和老李蹲在操场边,打开粮食兑换塔的账本,拉着老李反复推演“如果提前发放补贴,怎么平抑南下粮食的价格”。这种事理论归理论,老李就偏信实践,一个小动作:粮票零差价试点,全区连续试验三天,结果物价毛都没涨。薛暮桥拍拍他的肩膀说,财务不只是记账管钱,更是让大家稳得住心、吃得上饭。

解放后湖北涝灾,李先念上任第一天就赶上这个难题。这种场合他没少向薛暮桥“走后门”。薛暮桥那会儿调到计划委员会,谦虚归谦虚,但从来不藏私。电话里轻描淡写地一句:“你只要把农民、商人、粮食调度的三头理顺,其它自有转机。”结果李先念照着去做,连夜和下面镇长开会,分片包干,挨家挨户测库存,最后粮食价格压下来,社会风气才算回稳。隔壁几个省长都学着他的法子,传成了一桩美谈。

按理说,打仗归打仗,管财归管财,可李先念这两样都学进去,才有后来被委以重任。1957年,中央要实行经济试点轮岗,把湖北的账本交到他手里。这时候的李先念才真正感受到什么叫肩上的压力沉甸甸的。薛暮桥经常到他办公室,两个人一壶大碗茶,说到火热时就卷起裤腿上街问行情,生活里没有导师和学徒的距离,倒像两个卖豆腐的大叔扎堆算见识。

等到“八字方针”出台,国家要搞粮票、计划、统购统销这一套,李先念咬着牙就用薛暮桥的方法一点点推开。他一边嘴里埋怨难做,一边私下说:“书本上学不来的,都是自己跌跤摔出来的经验。”而薛暮桥也常打趣:“有些事小李比我做得还细。”

其实每回说起这几个“师门”之间的故事,总有些像民间自发的口耳相传——你学会了逢山开路、遇水搭桥的本事,再交给愿意的人,不藏着掖着。李先念喜欢这样去形容他跟师者之间的关系,像老百姓逢年过节席间随口的一句“要不是某某拉了我一把,哪有今天的我”。

身边很多人提起那些风光的日子,讲得总是大起大落,其实更多时候,是一个人笨手笨脚学着别人样子过日子,一点点熬大格局。也许李先念晚年再回头数自己的“老师名单”,都会觉得那一长串名字无法一并说全——有做幕后军饷的,有磨算盘的,有拴马扎营的,还有更多的无名小卒。

咱们常说,能成点事的人,没几个是靠一个人打天下的。你看他走过的那些弯路,吃过的苦,受过的累,大半归功于走对了师门。打开李先念那本厚厚的“账本”,你看的是局,闻到的却是人情世故。这或许比什么“伟大人物传记”更值得人回味。

至于这些被称作“革命导师”的人,大抵也不会在意历史给他们刻下什么功名。或许等夜深了、闲适下来,他们也只是希望后来看故事的人,能记住:好好活着、能守本分,肯学肯问,就是一门顶顶重要的本事啊。你说,人这一辈子,哪有真正的自学成才呢?