2709亿吨煤的山西:平行四边形里的古城、山脉和下一班转型列车,会是谁上车?

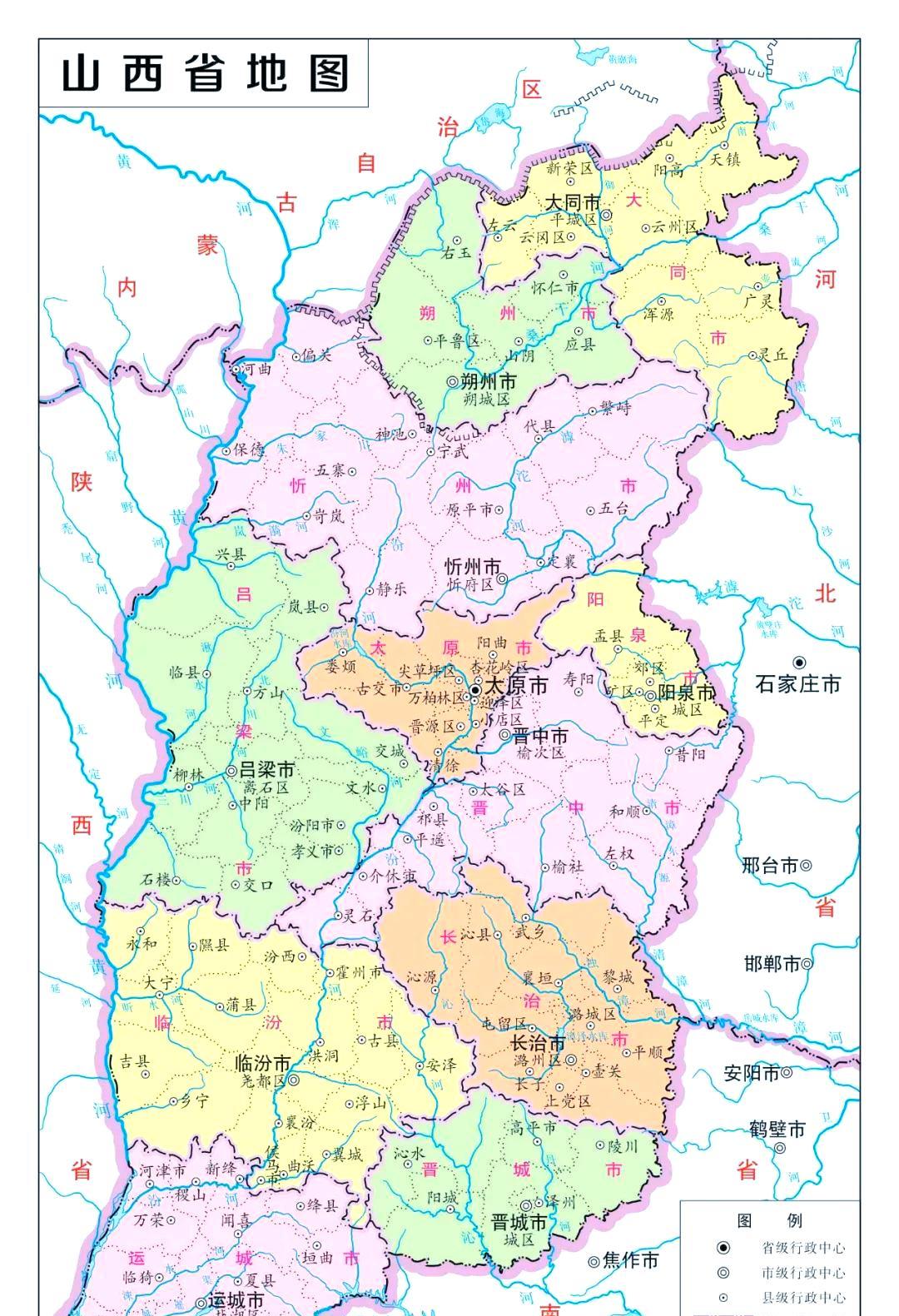

很多人一想到山西,脑子里首先跳出的可能是煤炭矿井的黑色影像。我也是这么想过,直到几年前出差在太原站下车,看到的是一座被山脉环抱的城市,街头巷尾有老字号的面馆,也有年轻人在咖啡馆里敲着笔记本。我觉得,山西既有地图上那个平行四边形的冷静边界,也有比数字更复杂的生活质感。这里北靠长城,南隔黄河,东西高而中部低的地形,让它既是资源库,也是文化储备库,面积达15.67万平方公里的空间里,藏着不止一种可能。

说实话,资源是现实也是包袱。2709.01亿吨的煤炭储量和丰富的铝土、煤层气等矿产,长期决定了山西的经济脉络和就业结构,但同时也带来环境与结构性风险。我的朋友小李在阳泉一家物流公司做调度,他常跟我抱怨矿区的那种一阵热一阵冷的经济节律:一有原料需求拉动,工人蜂拥而来;一旦市场转冷,城市又显得空荡。这种起伏里,年轻人既想留在家乡又怕没有长期稳定的前景,这种矛盾很真实,也正是山西需要面对的社会问题。

更重要的是,山西并不只有地下的黑色财富。平遥古城、云冈石窟、晋祠和五台山这些文化资产,不只是历史景点,它们是可以变成产业、教育和城市品牌的软实力。我同事张姐在平遥开了一个小民宿,起初只是为了接待来访的老朋友,后来她把当地故事和手工小吃做成了体验项目,淡季也能接到稳定的游客人群。由此可见,把文化和旅游做深做细,能把短期的观光热转化为长期的社区收益和就业机会。

交通的枢纽价值在未来会越来越明显。山西位于华北与西北交界,石太铁路、京昆高速等干线让城市之间的联通性不再是默默无闻的地理关系。说起来有点夸张,但阳泉到太原、石家庄仅需约三十分钟的便捷通达,意味着产业链在区域内重排的可能性很大。对创业者和企业家来说,思路可以先从物流与供应链优化切入,再向文化旅游的配套服务、再制造业和新能源装备延伸,这样能把“人流”转化为“钱流”和“长期就业”。

水资源和生态承载力是另一个必须面对的现实。山西年降水分布极不均衡,东部山区与中部盆地的降水差异,决定了农业、能源和城市扩张的边界。我的邻居老赵在忻州做了十多年果树种植,他常说最怕的是一个旱季把两年的收益都吞掉。因此,任何关于在山西做生意或长期居住的打算,都要把水资源与土地复垦纳入前期评估,优先考虑节水型产业、生态修复项目和能把闲置矿区土地转为绿色用途的方案,这些才是长线的竞争力。

现在有个争议很现实,但我觉得值得讨论:山西应该坚持以煤为主的传统路径保住短期就业,还是积极推动向文化、物流和新能源装备制造转型以求长期稳定?我不得不说,我更看好后者的混合答案。文化旅游能带来持续的服务业岗位,交通枢纽能带来产业转移的红利,而新能源和装备制造能吸纳大量对技能要求较高的岗位。未来十年里,那些能把传统矿区的人力和设备转化为新产业生产力的城市,可能会赢得更稳定的发展。

最后,如果你还把山西等同于煤,那就太片面了。山西有山的厚重,也有古城的细腻,还有正在被重新排列的交通与产业链。我常跟人说一句话:山西不是只有煤,它还有“晋味”的坚持、山河的脉络和等待被唤醒的机会。如果你想去旅行,建议选非高峰期体验平遥的清晨和云冈的光影;如果你准备在这里创业,建议先做小规模试点、建立本地合作网络,再逐步扩大。反正我是这么觉得的,山西既有怀旧的温度,也有可以赌一把的未来。

你怎么看?如果要在山西开始一件事,你会选哪个方向,为什么?说说你的想法和亲身经历吧。