很长时间以来,许多人觉得古代的科技水平远远不如今天。但一件件文物让人不得不重新思考,古人到底有多聪明。随便拿起一只看似普通的雕像,可能就是两千年前的巧思——它的细节、结构,甚至今天也复刻不出来。世界各国的珍贵文物,常常用沉默告诉人们:你想象的远远不够。

你见过像书本一样的时钟吗?那个1580年诞生的小巧钟表,表壳是镀金黄铜,外形仿佛一叠精致的书本,被精心设计进日晷和闹钟功能。光是想想古人怎么把“看时间”变得这么有趣,就有点羡慕。

中国的青铜工艺让人念念不忘。越王勾践剑,春秋末期铸造,寒光依旧逼人。那是试过时间的兵器,每根花纹都藏着技艺。还有曾侯乙编钟,一整套的青铜乐器,考古出土的时候,科技与音乐竟然这么完美合一。

这种手工的极致,还体现在别的地方。比如日本曾经做的象牙雕猫,看起来像在睡觉,其实精细得让人不敢相信用手雕出来。类似的动物模样香炉,把螳螂的样子变成了“焚香”的艺术,真实又有趣。

想知道古人喝什么、怎么喝吗?秘鲁印加文明的酒器,不光能装酒,外边还画着很多水生虫子,造型大胆,形象特别,很难不注意到。

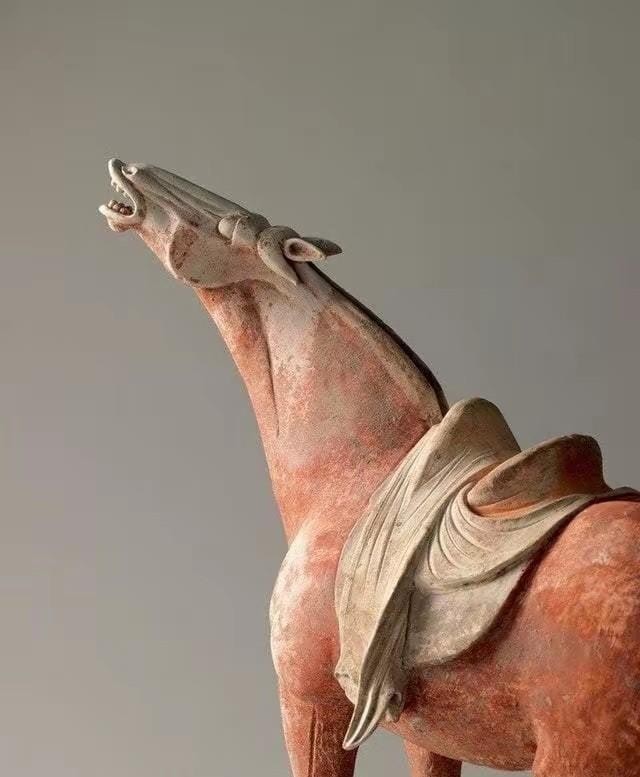

唐朝的三彩壶和彩陶马,外观、釉色一直没被后人忘记。有一只小鱼茶杯,唐代工匠特意做出立体效果,好像鱼就活在杯子里。这样的陶瓷流传到阿拉伯,一直到今天还让人觉得新鲜。

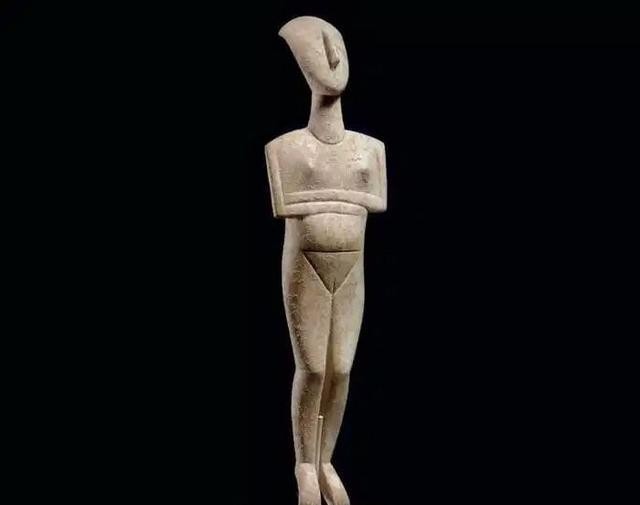

有些“饰品”价格高得让人不敢多看一眼。古希腊的大理石雕像拍卖会上成交价直接过千万美元,当初的工匠会不会也想过自己的作品千年后还会被珍视?

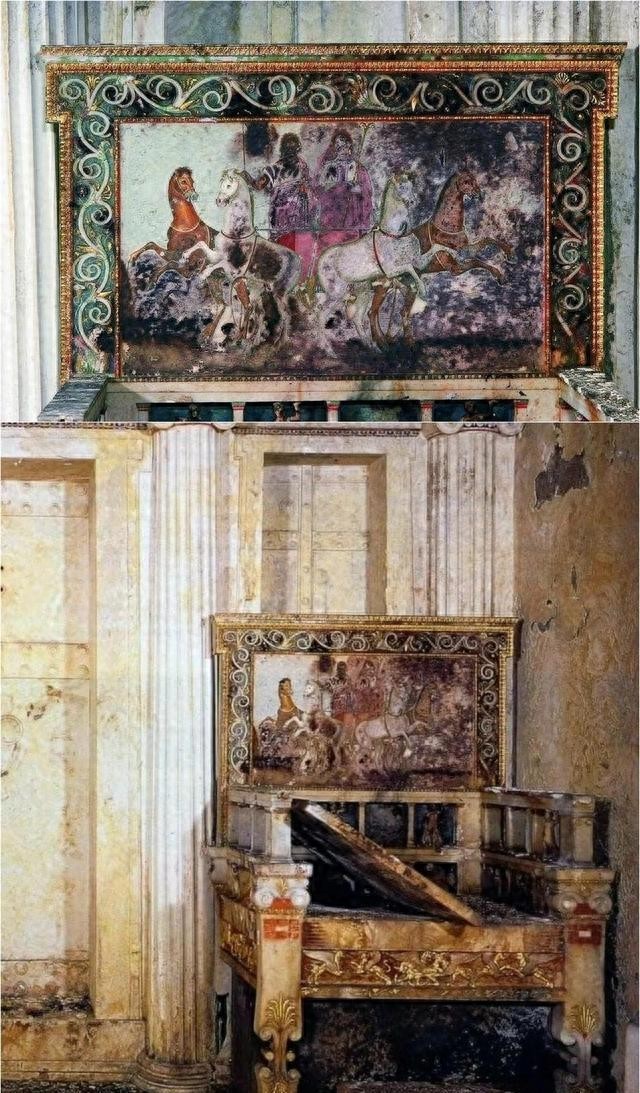

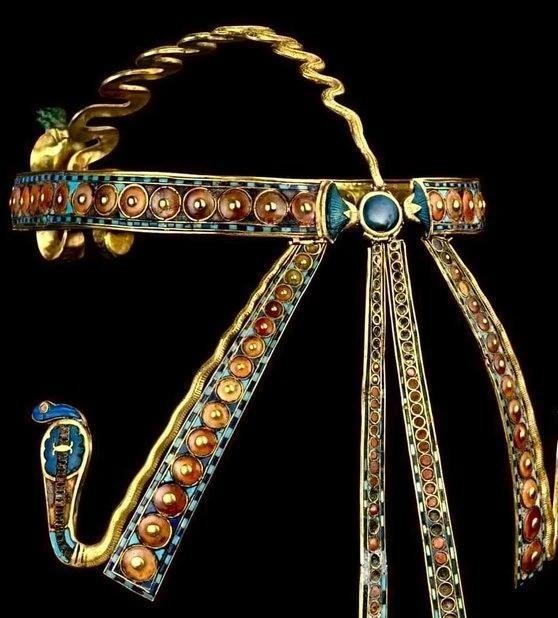

王权的象征临摹在器物中。比如古埃及法老图坦卡蒙的黄金皇冠,镶了宝石、用了珐琅,金光和工艺难分彼此。法国亨利二世的金手套,是防护,还是展示权力?金光灿烂的花纹压根儿就不怕被忽略。

你有没有见过可以戴在头上的章鱼?17世纪的日本武士头盔,有的就是做成了八爪造型,奇特又实用,把跟水有关的形象搬上战争器具,让头盔变成一件艺术品。

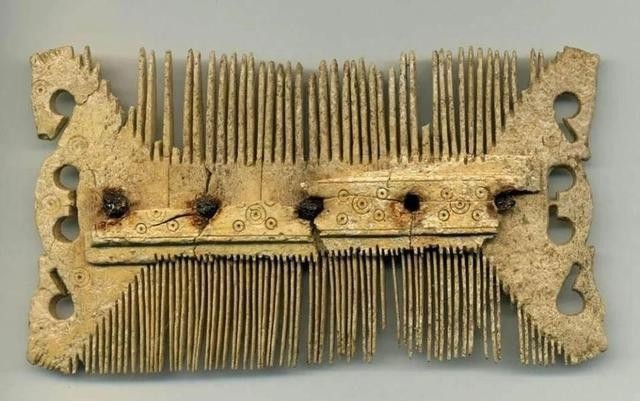

偶尔在历史深处冒出的玩意儿也让人疑惑。当年德国的蓝色玻璃小猪罐子,本来只是化妆品瓶,外型却萌趣十足。罗马的梳子,用鹿角做,时间是在公元4到5世纪。

衣服会告诉你,当年的人审美不简单。比如1880年美国制作的棉丝裙子,即使今天很多设计师也在模仿那些领口和裙摆的曲线。蒙古女性服装,20世纪初看上去就是潮流象征,就像时尚总在轮回。

你有没有想过古代的骰子和今天一样?罗马人的水晶骰子,1000多年前已经把1到6的点数标准化。霍夫琥珀杯却不是用来赌博,但那一抹琥珀色让人知道工艺的不同。

再回头看看古船模型,古埃及的帆船有木有布,还有石膏,造型感觉可以直接下水。中国的东汉玩具马车小模型,也许只有小朋友的手掌大,但做得像真的一样细致。这个画面似乎帮人描绘出古代街道上奔跑的车马,和今天的玩具没有太大分别。

有的物件却被埋没了很久。比如沉默千年的石碑,直到2000年港口重见天日才被发现,它见证了埃及港口的大起大落。故事像谜一样,道不尽古老城市的命运。

印度在十九世纪的金手镯,细节精致,还加了各种神话中的生灵图案,不光是装饰品,更在一点一滴里体现手艺人追求的极致。大教堂的脚形圣物匣子,装饰得重重叠叠,银、铜、金、宝石、琉璃挨个用上,藏着无数匠人的心血。

胸针、腰带、戒指这些看似不起眼的小物件,不知经历了多少人的手工雕琢。唐代的金龙雕塑、清朝瓷花瓶、塔克西拉金腰带,通通讲述着文明在细节里的骄傲。

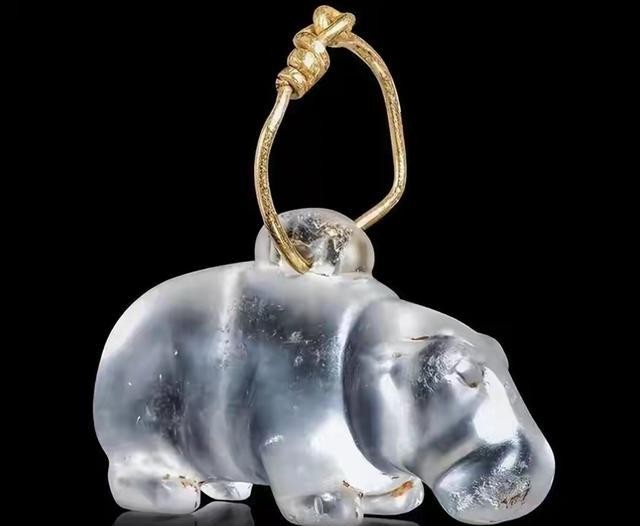

动植物造型经常出现在旧时代的工艺品里。亨特斯顿胸针的细节被做得那么精致,动物身形、翅膀都一清二楚。章鱼头盔,动物香炉,睡猫象牙,通通刻画得生动有趣。

说到跨国合作,17世纪的镶金水晶茶壶就是例子:水晶来自印度,底座在德国做成,把当年不同文明的工艺合成一体。再比如圣马可大教堂的铜马铜像,曾从拜占庭迁到威尼斯,到今天都成了城中的标志。

你觉得老物件只能放在博物馆里?其实有的每一年还在参加展览。像青铜鎏金佛像、粉红龙纹瓷瓶,不管哪朝哪代,受损和磨损也挡不住它们的神气和气场。

碰到有花纹的饰品,有时你会怀疑是现代工艺。殊不知公元前几千年图案早已用在了金手套、宝座、戒指、腰带上。无论采用什么材料,叠加、镶嵌、雕花,从来没有勉强过手艺人的想象力。

一只睡觉的猫、一个小猪罐、一个化妆品瓶,看似粗糙随意,每次现身却总让人觉得亲切。不是所有的古物都高大上,它们其实也属于普通人的日常。唐三彩壶、丝绸绵裙、马头雕、琥珀杯,生活细节里全是实用又可爱的影子。

钱花在哪里能看到痕迹?考古时发现的黄金面具、镶满宝石的皇冠、用纯金和水晶做的茶壶,绝不是简单的炫富。

战国早期大型编钟,声音与造型未必是你到现场才能感受到的壮观,但了解一点史实、一点器物来源,就会明白这个世界曾经多热闹。

一个王朝的遗迹,可能因为战争而改写。四尊铜马像,本不是威尼斯的,结果因一次战争搬到了这里,这种“无声的编年史”留在了马的神态、铜的光泽和城市的街头。

普通人在古代用什么打扮自己?有的用金制戒指,有的选带宝石的手镯,有的甚至花大工夫为衣服镶上异域色彩。连小小骷髅骰子的手感,也在手艺人反复打磨中变得与众不同。

工艺不会骗人。法国、意大利、西班牙、埃及、印度……不管来自哪里,只要用心做,都避不开一个“绝”字。或者说,老东西总能叫人佩服。

看了一圈,庆幸这些古老的器物还“活着”。它们没有多少花哨的宣传,但每一个细节、线条甚至一块材料,都能讲很长的故事。