在很多人印象中,仿佛寺庙是一个专指名词,就是用来供人们祈祷用的,是佛教等宗教的专属布道场所。但实际上,寺和庙在古时候并不是一个名词,而是分别有指代意义。即便是在现代,人们也会发现有些宗教建筑被人们称作“庙”,而有些则被人们称作“寺”。

那么,“庙”和“寺”有什么区别呢?实际上,在很长一段时间里“寺”并不指代宗教布道场所,而是行政部门的称呼,比如鸿胪寺、大理寺,这些都是国家行政部门,鸿胪寺和现在的外交部类似,而大理寺的职能和现在的司法部门类似。

而“庙”指的是人们祈福的地方,比如太庙、龙王庙等等,都是供奉人们心中的神明,想要让这些神明保佑自己不受灾祸侵害,表达世人的敬畏、崇拜之情。所以,民间有很多庙都有自己供奉的主神,这些主神可以是一直流传下来的,也可以是后来演化出来的,比如关帝庙。

而且,庙也是国家的一个机构,而且地位比寺要高,因为庙是掌权者或者百姓的心中神明供奉的地方,是本土神明的所在,很是深入人心,地位稳固。而其他外来宗教在我国设置的道场都是被称作“寺”,因为掌权者认为这些是“舶来品”,应该算是行政机构。

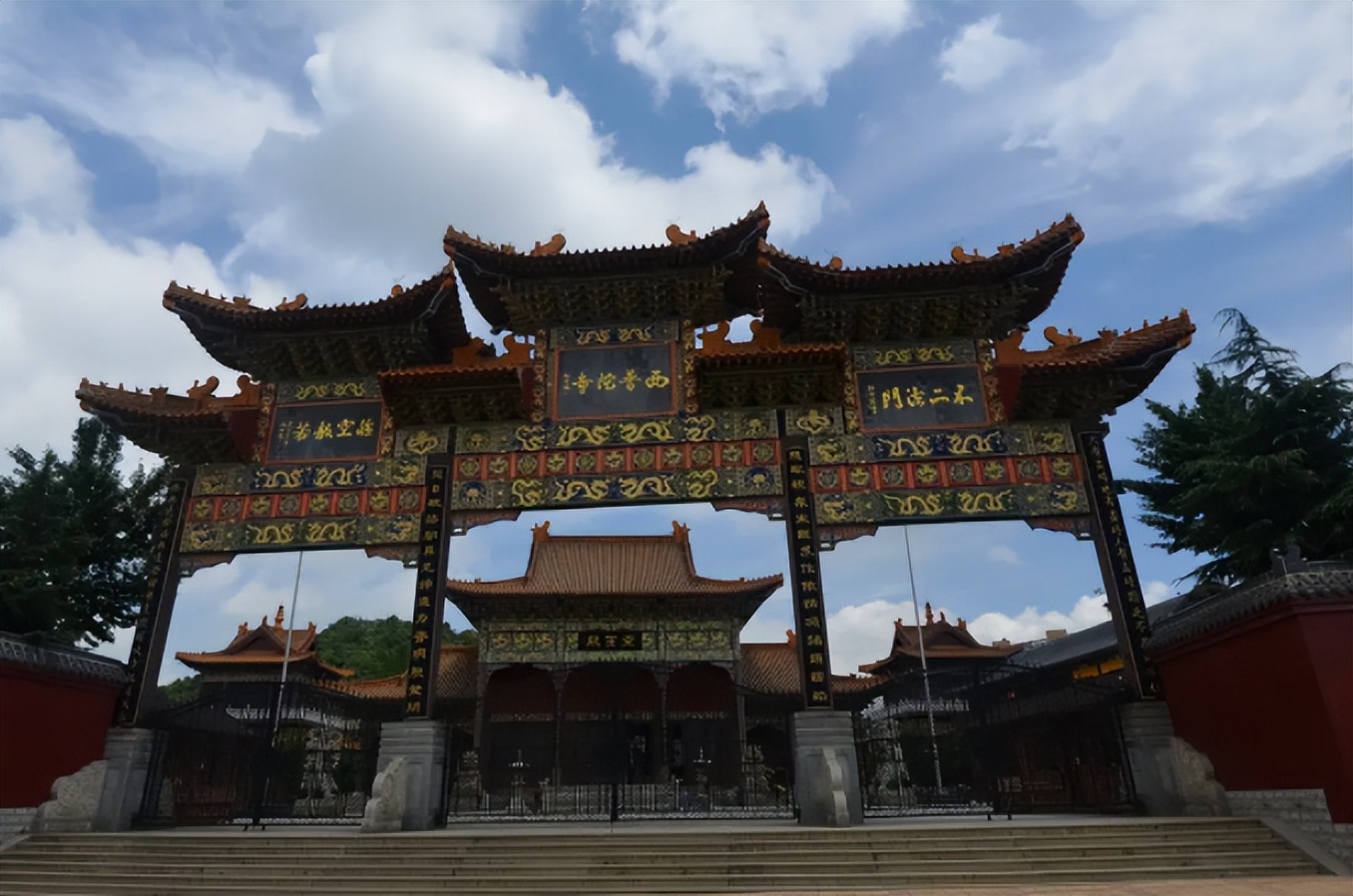

所以,在东汉时期,就有了白马寺,后来还有清真寺等宗教布道场所出现。之所以不想要让外来宗教的布道场所被称作“庙”,主要还是因为外来的宗教地位不如国内的信仰地位高,在当权者看来,庙的地位不可以轻易撼动,否则会影响到自己的统治。

不过,在后来“寺”作为行政职能机构的功能在逐步减弱,随着“六部”制度的完善,“寺”级行政机构退出了人们的视野,渐渐地它成了宗教的“专属指代名词”。在中国,因为佛教的传播范围最广泛,信徒较多,所以大多数中国人都将“寺”与佛教绑定在了一起。

而且,现在的人们对于“寺”的关注度比“庙”要高很多,毕竟很多人觉得只有小型的宗教布道场所才被称作“庙”。但实际上,这是佛教等宗教“刻意”给人们造成的错觉,因为在古时候,中原文化崇拜的对象地位很高,甚至不可动摇。

比如太庙是寻常人不能进入其中的场所,很是崇高的地方,因为那里供奉的都是当权者的牌位,而当权者绝对不会容许其统治地位受到威胁。在我国,皇帝就是“天子”,是“天命所归”,其他的所有宗教的影响力都不能比皇族大,所以“寺”一直在“庙”之下。

后来,在外族统治之时,“庙”的地位就开始变得微妙了起来,当权者为了证明自己的“合法性”,一些外来宗教替代本土信仰,这样就能起到一定的安抚民众的效果,毕竟不再执着于崇拜原有的中原神明,而是有了外来替代信仰,这让民众对原有皇族也没有了执念。

佛教也因此有了更大的发展空间,而佛教为了让自己的信徒更多,也有意识地淡化“寺”和“庙”的区别,渐渐地,人们也就将这两种原本有区别的专指名词,混为一类。于是,在现代人看来,“寺”和“庙”都没有区别。

但是,作为炎黄子孙,人们需要了解“寺”和“庙”的区别,毕竟“庙”代表了中原文化中最为原始的崇拜,是中华文化的根源所在。即便现在的佛教已经完成了本土化,与中国的文化相互融合得非常不错,但它终究不是本土宗教,与我们的原始信仰有些出入。

其实,无论是“寺”还是“庙”对于现代人来说都已经没有了太多的区别,它们都是宗教布道的场所,是人们可以祈福的场所,人们不会过分关注这些寺庙的名称。这并不意味着人们忘记了自己的原有文化,就没有了初始信仰,人们的原始信仰一直都在,只不过换了个方式。

这种现象从侧面表现了,中国文化的包容,以及多元化。它会很好地吸收外来文化、信仰,将其转变成具有中华特色的宗教,让其成为我国历史文化中的一部分。如此强大的吸收能力,也是中华文明能够一直保持活力的原因之一,是中国文明从来没有中断过的原因之一。