节令之美·元旦 | 一元复始:说说元旦“那些事儿”

一元复始,万象更新。2023年1月1日是公历新年的第一天,人们习惯称其为元旦。元旦一词何意?有啥雅称?现代“春节”和古代“元旦”啥关系?听听民俗专家怎么说。

海报制作:冯娟

北京师范大学社会学院教授、中国民间文艺家协会中国节日文化研究中心主任萧放介绍,宋代吴自牧在《梦粱录》中说:“正月朔日,谓之元旦,俗呼为新年。一岁节序,此为之首。”从字面看,元为始,旦为晨。作为节日时间,它指每年第一个月第一天的早晨,即新年的开始。

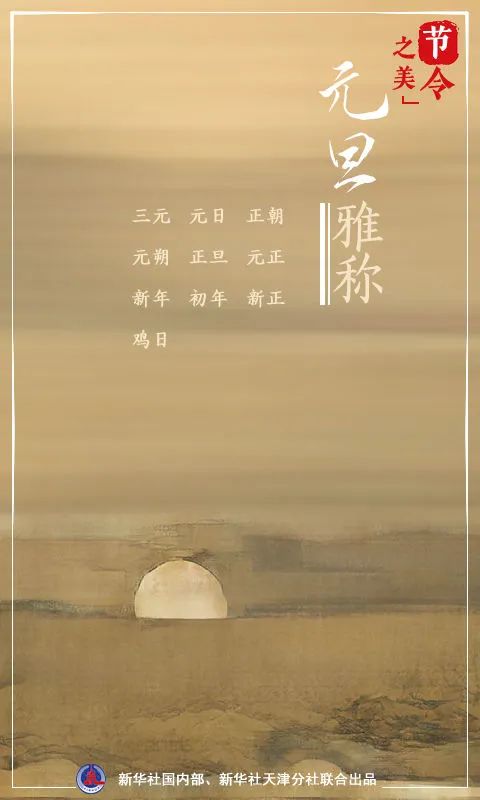

历史上,元旦有许多雅称,如三元、元日、正朝、元朔、正旦、元正、新年、初年、新正、鸡日等,但在诸多称谓中还是以称“元旦”最普遍,时间最长久。

海报制作:冯娟

传统中国社会对“新的一年”的认识与西方不同,一直以来都将“正月初一”视为“新的一年”的开始,中国古代就是如此,元旦就是“正月初一”。汉武帝以前,元旦的具体日期不太统一,夏代为夏历正月初一,商代为夏历十二月初一,周代为夏历十一月初一,秦朝为夏历十月初一。汉武帝时,改行《太初历》,重定夏历正月初一为“元旦”,此后为历朝历代所沿用。

“由此可见,在很长的历史时期里,我国只有一个新年,就是正月初一的农历年,这种情况直到民国时期才被改变。”萧放说。

1911年,辛亥革命推翻清王朝的统治。新成立的中华民国政府引入西方历法,1912年开始使用公历,规定阳历1月1日为新年,并将本来作为农历新年的“元旦”名称挪用到阳历新年上,农历新年则被改称为春节。从此以后,中国人每年都要过两个新年:一个是阳历1月1日的元旦,老百姓习惯称它为“阳历年”;另一个是农历正月初一的农历新年,即春节。

“不过由于历史文化与民间传统的原因,这一历法的节日修正并未广泛流行起来。”萧放说。

1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过决议,中华人民共和国采用公元纪年。从此,正式将公历1月1日称为“元旦”,将农历正月初一定为“春节”。

“作为公历新年第一天,元旦是世界上很多国家或地区的法定假日,它蕴含着勃勃的生机,象征着新生和新的希望,也寄予了人们对未来的美好愿望和期盼。”萧放说。

统筹:刘心惠、刘元旭

记者:周润健

编辑:李民

新华社国内部、天津分社联合制作

节令工作室出品

来源: 新华网