来源:【厦门日报】

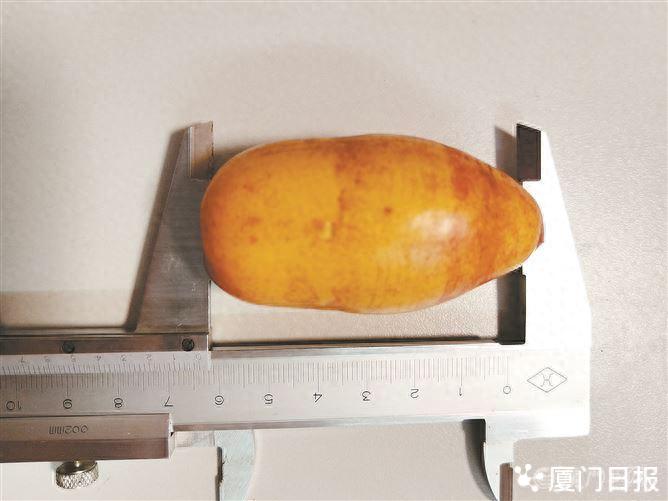

△科研团队通过人工授粉培育出的椰枣,是目前国内已知最大的椰枣。(厦门日报记者 林铭鸿 摄)

椰枣被誉为“沙漠面包”,目前国内消费的椰枣全靠进口。不过,未来市民有望吃到“厦门产”的椰枣——近日,福建省亚热带植物研究所首次通过人工授粉,让种在厦门的枣椰树(又称海枣、伊拉克枣、波斯枣等)结出饱满的果实、可育的种子。

在鼓浪屿海滨浴场、厦门大学本部嘉庚楼群后、厦门国际会展中心周边,上百棵枣椰树已生长数十年,它们是国内数量最多的枣椰大树群,却因雌雄异株、缺乏适配雄株授粉,长期“只开花不结果”,即便结果也多是酸涩小果,食用价值被“埋没”。

今年,这一局面被成功打破。“我们从去年12月开始,走遍福建、广西、广东、云南、海南等北纬28度以南地区,最终在云南、广西找到合适的枣椰树雄株花粉。”福建省亚热带植物研究所三级研究员刘海桑介绍,今年3月,团队选取厦门国际会展中心前的5棵枣椰树开展人工授粉试验,9月收获了惊喜:授粉后的椰枣最长达6.4厘米、直径3.4厘米,是目前国内已知最大的椰枣,口感脆甜如脆柿,彻底摆脱了以往的酸涩。

据了解,椰枣富含膳食纤维、天然糖分及钾、镁等矿物质,鲜食椰枣在东南亚市场每500克售价达40至60元。“一棵成年枣椰树可结果70至100千克,经济效益显著。”刘海桑说,目前收获的椰枣已部分用于深加工试验,果浆、果干等衍生品初现雏形,种子则用于培育新苗。不过,要实现“厦门产椰枣”规模化上市,还需建立专门资源圃、攻克组织培养难题,预计需6至8年培育周期。

提醒>>

路边“金果”别捡食

消息一出,不少厦门网友表现出浓厚兴趣,甚至有网友表示“我家就住在会展附近,改天去捡来尝尝。”对此,市市政园林局工作人员提醒,目前厦门绝大多数枣椰树未获授粉,结出的果实酸涩难以入口,且长期暴露在街头尾气中,不建议市民捡拾、食用。

此外,这个季节,在筼筜湖沿岸、嘉禾路等地,常能看到路边行道树上挂着一串串金黄果实,形似椰枣。但专家提醒,这些大都是加纳利枣椰的果实,不可食用。刘海桑告诉记者,这种原产于非洲西北部加纳利群岛的植物,因耐风、耐盐碱的特性,与厦门海岛型城市的环境高度契合,因此被广泛种植在筼筜湖沿岸、环岛路、嘉禾路、仙岳路等区域。“加纳利枣椰的果实口感酸涩,几乎没有营养价值,核心价值在于景观装饰。”刘海桑进一步解释,更重要的是,城市道路旁的加纳利枣椰长期暴露在机动车尾气、扬尘中,可能附着污染物,还可能被细菌、寄生虫污染,随意采摘食用存在健康风险。

●相关

厦门有3种海枣属植物

刘海桑介绍说,在厦门除了加纳利枣椰、枣椰树,海沧部分路段还种植着原产于印度的银海枣,这种植物常被苗木商误称为“中东海枣”。

这三种植物虽同属棕榈科海枣属,却如同苹果与梨般是不同物种:加纳利枣椰高大粗壮(高15-20米),主打景观;枣椰树相对较矮(高10-15米),果实可食;银海枣树干挺拔,叶片边缘带刺,同样以观赏为主。

鹭江茶桌仔

科研结出甜蜜果实

●黄艺斌

经科研团队人工授粉,金秋时节,厦门国际会展中心前5棵枣椰树,首次结出长达6.4厘米的甜椰枣,还结出了可育种子。这些打破“只可观不可食”局面的金黄色果实,成为科研架起生态保护与民生需求桥梁的注脚,揭示了二者双向奔赴的可能。

科研的价值,在于唤醒生态资源的民生属性。过去数十年,厦门枣椰树始终停留在“只可观不可食”的阶段。这并非个例,多数城市的生态绿植,长期被局限在绿化、防风、固沙等功能里,服务民生潜在价值被低估。科研团队通过人工授粉激活枣椰树价值,表明在科研赋能下,城市绿植既能守护生态环境,又能为民生需求带来益处,让生态不仅仅是生态,还能是可品尝的甜蜜果实。

目前,我国椰枣消费全部依赖进口,“厦门育”椰枣有望改变这一局面。这是科研对民生痛点的回应——生态项目不应只追求环境改善,更需下沉到丰富百姓餐桌、降低消费成本层面,让生态成果真正走进百姓日常,实现生态优势到民生实惠的转化。

科研的价值,还体现在生态与产业的协同上。枣椰树耐盐耐风的特性,单株产量70至100千克、每500克40至60元的市场价值,让滨海地区可能出现不同于传统农业的生态农业模式。这种模式,让生态保护不再是纯投入,而是通过产业转化创造经济价值,进而反哺生态资源,形成“生态保护-产业发展-民生改善”的良性循环。

当然,要让这种双向奔赴从“5棵树的突破”走向“规模化落地”,仍需科研与政策持续发力。技术上,资源圃建设、组织培养技术等方面要有所保障,以为大面积种植提供可能。政策上,需搭建“科研-种植-市场”全链条保障,如对技术攻关给予补贴,降低研发成本;对农户或企业规模化种植提供土地、信贷优惠,激发参与热情;推动产销对接,帮助“厦门育”椰枣建立品牌,确保生态成果持续转化为经济收益。

厦门枣椰树结出甜蜜果实,是在科研赋能下生态与民生协同发展、相互成就的探索。未来,若能以这种双向奔赴思路激活更多城市生态资源,定能走出一条生态优先、惠民利民的高质量发展之路。

(厦门日报记者 房舒)

本文来自【厦门日报】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID:jrtt