“你背过‘过五关斩六将’,可你知道关羽到底砍了谁?

”

刷短视频刷到这句弹幕,我愣了三秒,发现自己也答不上来。

于是把《三国演义》翻出来,顺带把常被考到的“以”“垂”成语也捋了一遍,发现很多我们挂在嘴边的词,其实藏着高考出题人的小心机。

先说关羽那段。

课本里只写“千里走单骑”,细节被一笔带过。

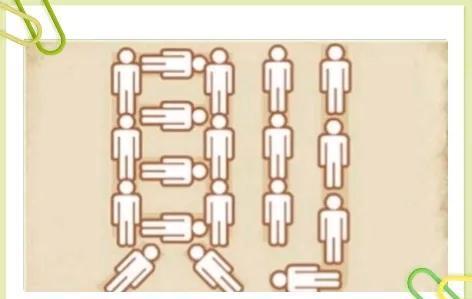

真实流程是:东岭关孙秀、洛阳韩福、沂水孟坦、荥阳王植、黄河渡口秦琪,外加一个卞喜,一共六颗脑袋。

最惊险的是荥阳,王植打算半夜放火,关羽靠着胡班报信才逃出来。

这段要是考阅读理解,问你“关羽性格”,光写“忠勇”不够,得补一句“粗中有细,善纳人言”,分才拿全。

再看“以”字成语。

“以卵击石”常被举例:小公司硬刚巨头。

但别忘了它还有后半句“自取灭亡”,暗含贬义,作文里用错感情色彩直接扣分。

“以逸待劳”更狡猾,表面写休息,实则埋伏笔。

去年某地二模作文给材料:高铁检修工凌晨空车试跑,评论区一堆“敬业”,其实命题人想让你用“以逸待劳”——提前排查,正式载客才能零故障。

“以德报怨”别乱抒情,原句出自《论语》,后面紧跟着“何以报德?

”意思是劝你别当烂好人,得分清对象。

“垂”字组更形象。

“垂涎三尺”除了形容吃货,还暗指贪欲。

历史题考东汉宦官专权,配图是石崇斗富,标准答案就写“权贵垂涎民脂民膏”。

“垂头丧气”别只写emo,它最早是写战败士兵的“盔缨低垂”,后来才引申为情绪。

“垂帘听政”容易被误解为太后偷懒,实则“垂”是放下帘子,隔绝外朝,权力反而更集中——政治课本里那句“封建专制强化”的鲜活例子。

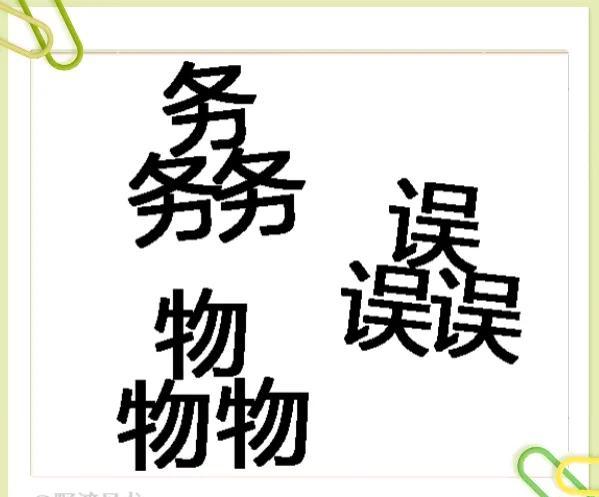

最后说个冷知识:成语题最爱考“多义误用”。

比如“以微知著”,有人写成“从小事看出伟大”,其实原意是通过细节推知全局,跟“伟大”无关。

去年全国卷就挖坑:选项把“微”解释成“微小贡献”,全班一半人翻车。

看完这些,再刷到“关羽到底砍了谁”的弹幕,至少能回一句:砍的是六将,不是五关。

至于作文里用哪个成语,记得先翻回原文,别让出题人偷笑。