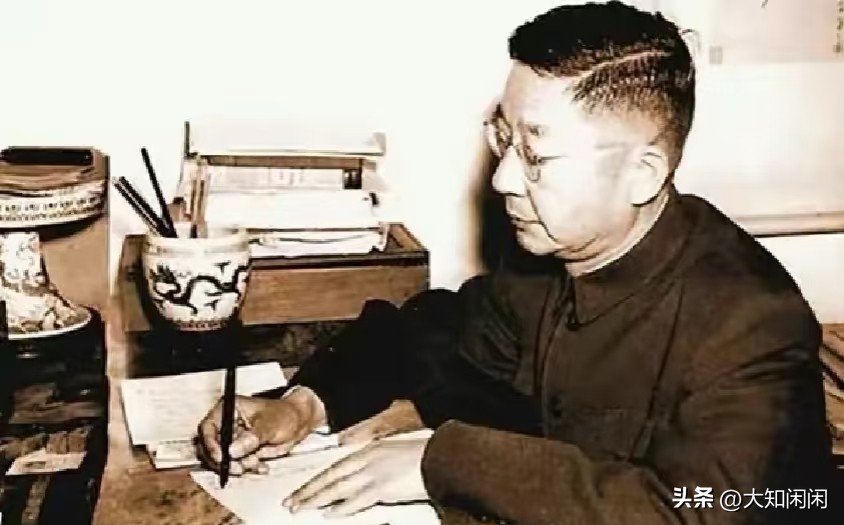

聊聊老舍先生的“写作真经”

老舍先生这话,我越品越觉得在理——哪有什么凭空而来的“文思泉涌”,全是日子里攒出来的底气,和笔杆子磨出来的熟稔。

你想啊,生活这东西从来都不是冷冰冰的素材库,而是热乎的“灵感反应堆”。今天在菜市场看大爷大妈讨价还价,听他们说“这黄瓜得带刺才鲜灵”;明天在公园遇见下棋的老爷子,看他们为一步棋争得面红耳赤又哈哈大笑;就连下班路上看见流浪猫蜷在车底下晒太阳,心里都能泛起点儿软乎乎的念头。这些细碎的、冒着烟火气的片段攒多了,心里就像揣着个鼓鼓囊囊的百宝箱,写东西时哪儿还会犯愁“没的可说”?反倒是越琢磨越有滋味,思路也跟着宽绰起来,就像走惯了的胡同,闭着眼都知道哪儿有门、哪儿有树。

再说说“写得勤”这事儿,我可太有体会了。刚开始写东西的时候,总觉得句子像拧巴的毛线,想表达的意思在脑子里绕来绕去,落到纸上就变了样。可哪怕每天就写个三五百字,今天记段对话,明天描个场景,慢慢就发现,笔杆子好像越来越“听话”了。原先要琢磨半小时的比喻,后来灵光一闪就冒出来;原先卡壳半天的段落,后来顺着思路就能往下顺。这哪儿是“得心应手”啊,分明是“熟能生巧”的硬道理——就像学骑自行车,摔过几次、练过几十回,自然而然就掌握了平衡,再骑起来风都顺着你。

老舍先生这话,哪只是说给写作者听的?其实做任何事都一样:日子过得用心,心里就有底气;做事肯下苦功,早晚会摸到门道。咱们普通人不用追求“大师水准”,但只要把“多经历、勤练习”这六个字记在心里,不管是写东西,还是过日子,都能越来越顺溜。