抗战时期的四大名团是哪四个团,各位团长后来都怎样了

四团之名,从炮火里走来

1937年10月27日清晨,苏州河风很凉。

谢晋元举着望远镜,在四行仓库窗洞里巡视。

此前的7月夜,卢沟桥石狮默立。

219团团长吉星文端着步枪,沿桥头甩开脚步。

日军自桥畔楔入,火力点贴近桥孔,逼迫抢渡。

他临时组织敢死队,几度夺回桥头。

战斗持续了23天,彼时的报章都在加印号外。

据当时统计,219团歼敌约三千人。

等到7月26日,南京来电,令部队撤出阵地。

数小时后,卢沟桥失守,守军只得后撤整编。

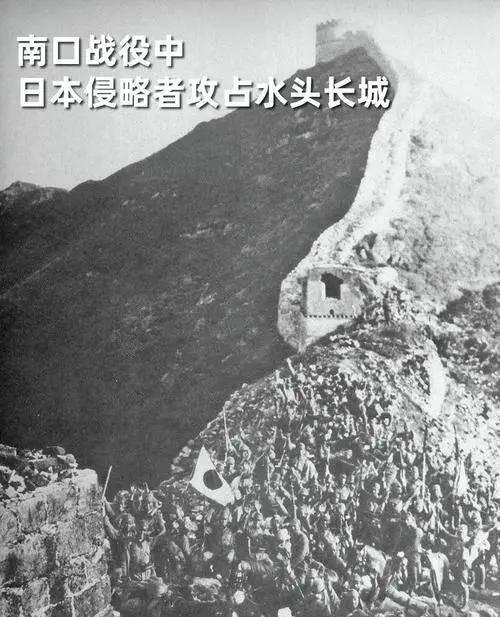

转而进入八月,北平外廓的南口吃紧。

燕山与太行相接处,便是八达岭的门闩。

据战时报道,日军集结约七万人南下。

中国军约六万,以南口为中心布防。

罗芳珪带着89师529团扛在要点上。

阵地几次失而复得,六昼夜血战不歇。

他负伤流血,仍说“伤不重,不下火线”。

末了奉命突围,部队伤亡已极重。

范长江自前线发回通讯,《解放周刊》亦有短评。

据此,南口保卫战的名声传遍南北。

再往后到十月,忻口会战正酣。

晋北夜色里,另一支名团向机场摸去。

129师385旅769团,团长陈锡联领队分进合击。

阳明堡机棚被点燃,跑道上弹火连串。

战果多被记为击毁击伤日机24架。

守场日军伤亡百余,正面战场压力稍解。

这是一场敌后奇袭,与城防死守相映成对。

一静一动,都是当时可用之兵法。

回到上海,10月26日大场防线告急。

谢晋元接令,524团一营扼守四行仓库。

对外“就说八百”,实际上约四百五十余人。

楼体是钢筋混凝土,恰好合于固守。

四天里,他们打退多次强攻。

毙伤日军二百余,自身牺牲与负伤数十。

10月31日,他接到撤退令,越河入租界。

仓库顶的旗,在风中迟迟不落。

四团之名,并非同一色调。

一支守桥,一支扼口,一支夜袭,一支守城。

正面战场多属中央军建制。

而769团出自八路军129师,路线各异。

对照之下,更能看清当时的合围与分进。

敌后牵制,正面迟滞,各取其效。

其后的人生也分岔。

罗芳珪转年入台儿庄,1938年阵亡,年仅三十一。

国民政府追谥其为少将,衡阳南岳忠烈祠留名。

这大概是他最重的一枚“勋章”。

吉星文辗转升任军长。

1958年金门炮战,他被炮火击中,殁于海风之侧。

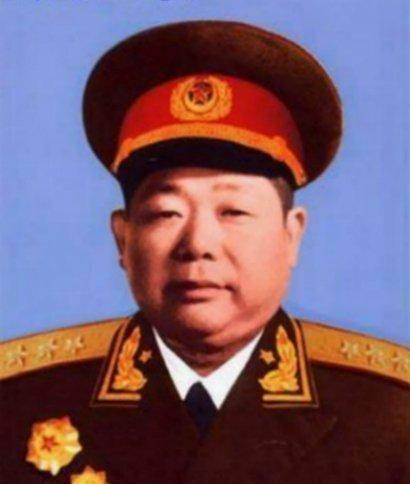

陈锡联走进新的年代。

新中国成立后,他历任军区主官与国务院副总理。

1955年授衔为将,1999年在北京辞世。

一条战地履历,延展成半部军史。

谢晋元留在租界,拒绝利诱。

1941年4月24日遭刺,重伤不治,年三十六。

据当时记载,送殓之日人潮自发肃立。

那段时间,人们把“八百壮士”当作座标。

把镜头拉远,四团所在的节点清晰可循。

卢沟桥开端,南口扼要,忻口突击,淞沪坚守。

据此,四处转折连成因果。

桥未守住,但全国抗战由此广启。

南口虽退,北平外廓争得迟滞。

阳明堡之火,压住了几天的空中威胁。

仓库据守,则为大部队撤出争得窗口。

每一步都没有“决定胜负”,却都攒着分量。

更确切地四团之“名”,来自可核的事实点

编制番号可查,年份地点可指,人名事功可证。

也来自一种相通的气质。

受伤不退,或悄然夜行,或明火执仗守到末了。

末了仍想起那座桥头的石狮。

它们见过枪火,也见过撤退时的回望。

历史并不抒情,但细节能说明白。

四团的名声,正是这些细节堆起来的。