四行仓库的外墙还在,弹痕密布,彼时是1937年10月末。

仓库内外相隔两条河,守军与市民互相张望,彼此都沉默。

战争的名目后来多了一个说法,“四大名团”。

更确切地这是民间的,并非官方定评。

据战时报章与回忆录互证,这个称呼指向四支部队。

它们在正面与敌后两个维度,撑起了那一年的骨头。

此前,7月7日,卢沟桥突发枪声。

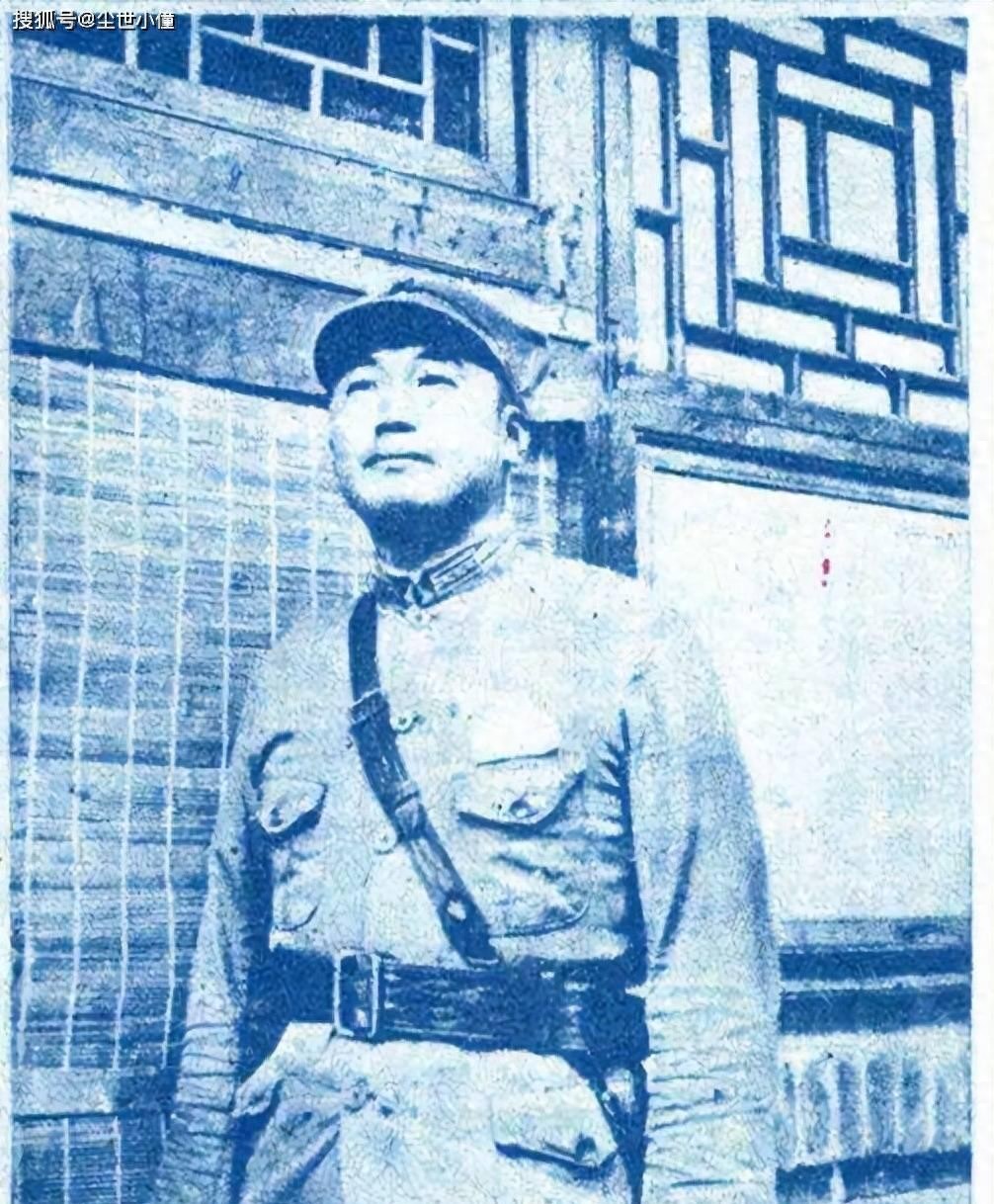

第29军第37师吉星文所部奉命固守永定河畔的桥头阵地。

日军逼近,火力点密布桥面与堤下。

部队反复组织反冲击,桥面一度夺回,至夜仍纠缠。

战斗持续到城门灯火尽灭。

据当时报载,敌我伤亡均重,战区电报称“气焰受挫”。

其后,北平—天津一线局势急转。

吉星文因战功擢升,继续领部驰援,调度更重。

再往后,8月的南口成为关隘焦点。

第13军第89师第529团,罗芳珪领团固守要道。

南口道窄坡陡,铁路线贴山穿行,侧防难展。

该团与日军激战六昼夜,团部数度后移又复回。

罗芳珪负伤不下火线,按口述,他只说了句“再顶一阵”。

战斗末了据军方通报,敌军攻势一时受阻,隘口尚存。

对照之下,一边是正面守隘,一边要去敌后甩开纠缠。

两种选择,都在争夺时间与空间。

10月,忻口会战吃紧,空袭频仍,补给受压。

八路军129师385旅769团遂奉命夜袭阳明堡机场。

彼时月黑,部队分路突入场区,爆破小队先行。

据战史资料,当夜炸毁日机约24架,为忻口解围。

由此,正面战场的压力暂缓。

“打掉飞机,战场才喘口气。”据回忆录,陈锡联有过类似判断。

其后,该团又在神头岭、响堂铺设伏。

沿正太线勘查要点,挑击辎重,割断铁路与侧翼通路。

转年,华北战局更趋艰难。

129师多半转入太行山一线,修志、募兵、打通联络。

上海还在燃烧。

10月27日,四行仓库灯光暗下又亮起。

第88师第262旅第524团谢晋元所部,约420人据守。

对岸是英租界,近在咫尺,却不可越线。

守军合围架设火力点,昼夜轮换巷战。

据战区统计,四天内击毙日军约二百人,仓库未失。

英方压力渐大,撤离成为不得不作的安排。

守军移至租界隔离区,士兵仍列队,帽檐压得很低。

谢晋元其后留守上海,组织“孤军营”。

1941年清晨,他遭亲日势力成员刺杀,噩耗传开。

名团之“名”,并非只因胜负。

更在于节点之上,承担了象征与实效的双重作用。

卢沟桥的坚守,延缓了北平外围的崩塌。

南口的死顶,让平绥线的关口还可周转。

阳明堡的夜袭,切断了敌军空中楔入的锐势。

四行仓库的火力点,则让城市看到“仍有人在顶”。

若细看这些战斗,编制、地形、任务各不相同。

但因果相接争时间、护要点、打交通、稳人心。

据多种材料比勘,个别伤亡与数量仍有出入。

稳妥说法是,四处战斗的战略作用,远大于数字本身。

反过来名团的形成也有时代选择。

正面会战需要“守住”,敌后战场需要“打掉”。

末了,还是要回到那堵墙。

弹孔在光影里发黑,像时间留的印。

它提醒我们,不必神化谁,也不必抹去谁。

把能核对的事实写清,已经足够致敬。