宏村的美全在它眉目传情的月沼,南湖。我精挑细选了“淡季”,终也抵不过扰攘的淡季不淡的游人,支着画架写生的美术生。进大门便见南湖,介绍词说得很醉人:万历年丁末年将村南百亩良田,凿深数丈,周围四旁砌石立岸,仿西湖平湖秋月式样,建成南湖,湖成大弓形,湖堤分上下层,上层宽4米,原来古树参天,还有垂枝,枝叶婀娜,像临镜梳妆的少女,把秀发洒向湖面。1986年重建中堤,造“画桥”可东西划舟,意趣无穷。

如今已成写生基地的宏村,旧式民居大都改造成了民宿,初入宏村不明就里,见了花草盈盈的月亮门,抬脚便进,一眼过于规整与用心,才知是大同小异的民宿。写生的孩子们,看样子八点多就坐好位置起稿了,九点半站在他们身后,湖对面粉墙屋舍及背后暗绿的黄山余脉渐渐分出轮廓来。

油漆桶改的简易炉子上,呲呲擦擦煎着饺子,老板在屋里忙着别事,我倒闻着喷香的猪肉白菜味儿难自持,差点儿拿起铛上的不锈钢夹子挨个给饺子翻面儿。拐角处有阿婆们摆的小吃摊,游人买的少,写生的孩子们常会三两买个绿绿的糍粑,一盒毛豆腐解馋解闷儿,这个季节,好歹吃上热乎的不论什么都香。民宿的洗菜妇人聊着我听不懂的皖南方言各自洗菜,她们称小青菜的绿叶菜,除了油菜还有长枝长叶的,水灵灵。竹篮下铺满一层,半浸在一尺多宽的河道里,一手提篮一手抓菜,再晃几下甩甩水,就算洗好了。另一妇人手中的鱼全是掏去内脏挨个清洗,大小很像昨晚在民俗家吃的鳜鱼,皖南的鳜鱼在一斤左右的多,大的极少。看看塑料桶里洗好的十几条,想来午餐点上一盘臭鳜鱼的人还不少。

典随爸爸钻进月沼旁的豆腐脑儿店,蓝印花桌布,蓝印花儿敞口碗里,豆腐脑儿翘着小葱末,典埋头吃了半碗,找到了游历古村的精髓。从十几年前的福建古镇下梅,山西古城平遥,再到江南的周庄同里南浔,每每仓促的古镇行总少不了豆腐干,豆腐丁包子,豆腐卷,豆腐脑儿,豆腐以它千姿百态,怎么做都好吃的一颗素心,赢得了不逊于肉食的美味。古镇小巷中穿行,举着相机拍累了,买一份现做的豆腐小吃,边吃边逛,最悠哉游哉。

巷口到处是打着“舌尖”毛豆腐拍摄地的毛豆腐。一块块豆腐上长着动物身上该有的长且细的白毛,浓密纯净,上面均匀长着黑色孢子粒,有了孢子代表着毛豆腐成熟。皖南一带,屯溪、休宁、黟县、歙县、婺源的素食名片。皖北却没有,亳州、淮北、宿州好吃的是硬面大卷,锅饼,面皮。一幅中原面食的好图景,与河南食物如孪生。而在地理区划上的婺源,在文化上一定和皖南的城市合在一起讲的,秋日朝阳洒下的淡金黄的光晕,蜜似的铺在粉墙黛瓦上,刚红了的树叶上,屋顶圆笸箩里晾晒的红辣椒,它们不属于安徽,属于皖南的。豆腐在皖南吃出最高境界,成了仙。那里常年温润的天气能将“乳化”的微生物走上发酵的正轨。竹条上每个豆腐块间留有空隙,在15到25度的环境下,经过3-5天,豆腐表面长出细密的白绒毛,即乳化成熟。绒毛其实是霉菌,酵母菌和细菌们的指标,决定着发酵好坏,味道是否鲜美。拿现在11月初的天气来说,毛豆腐生长期在六天左右,假如天气不作美,影响了毛豆腐生长,坏掉的豆腐全部扔掉,所有辛苦也就白费了。柜台上系着红绸子坛盖的酒,一坛坛女儿红,黄桃酒,糯米酒,青梅酒,北方男子从不眼馋,在他们眼里这些都是甜腻腻的果汁,岂能担得起“酒”字的豪气与烈性?!不远的三河古镇是杨振宁的故乡,曾经的三河米酒用巢湖边上等糯米制作,密封于缸中一年,酿出江南灵动柔和的橙红透亮,是江南的颜色。我不太喝得惯糯米酒,酸朽的怪味道每每浅尝一口辙止。然而在这里长大的孩子说,一口入喉,仿佛看见了秋日午后金黄的稻田,冬日黄昏袅袅飘来的炊烟;再喝一口,外婆佝偻的身影便会跃然浮现。

月沼静如处子,半月形岸上灰白的墙,挂着几串红灯笼,映在水里,那份意在言外,《卧虎藏龙》里俞秀莲与玉娇龙蜻蜓点水打斗的月沼湖面,留下最多的沉静于深不可测的池水。“沼”是古老的文字,而今我们连沼泽都很少提了。字典里释义说,池和沼都是水池,圆为池,曲为沼。牛胃形状的月沼是贝聿铭都赞美过的:宏村人工水系最微妙的就是这活水,流水不腐,长流不息,比苏州园林水流速度还快,还活。这种几百年前的水系设计,它的流速、坡度设计极高明,值得好好研究一番。

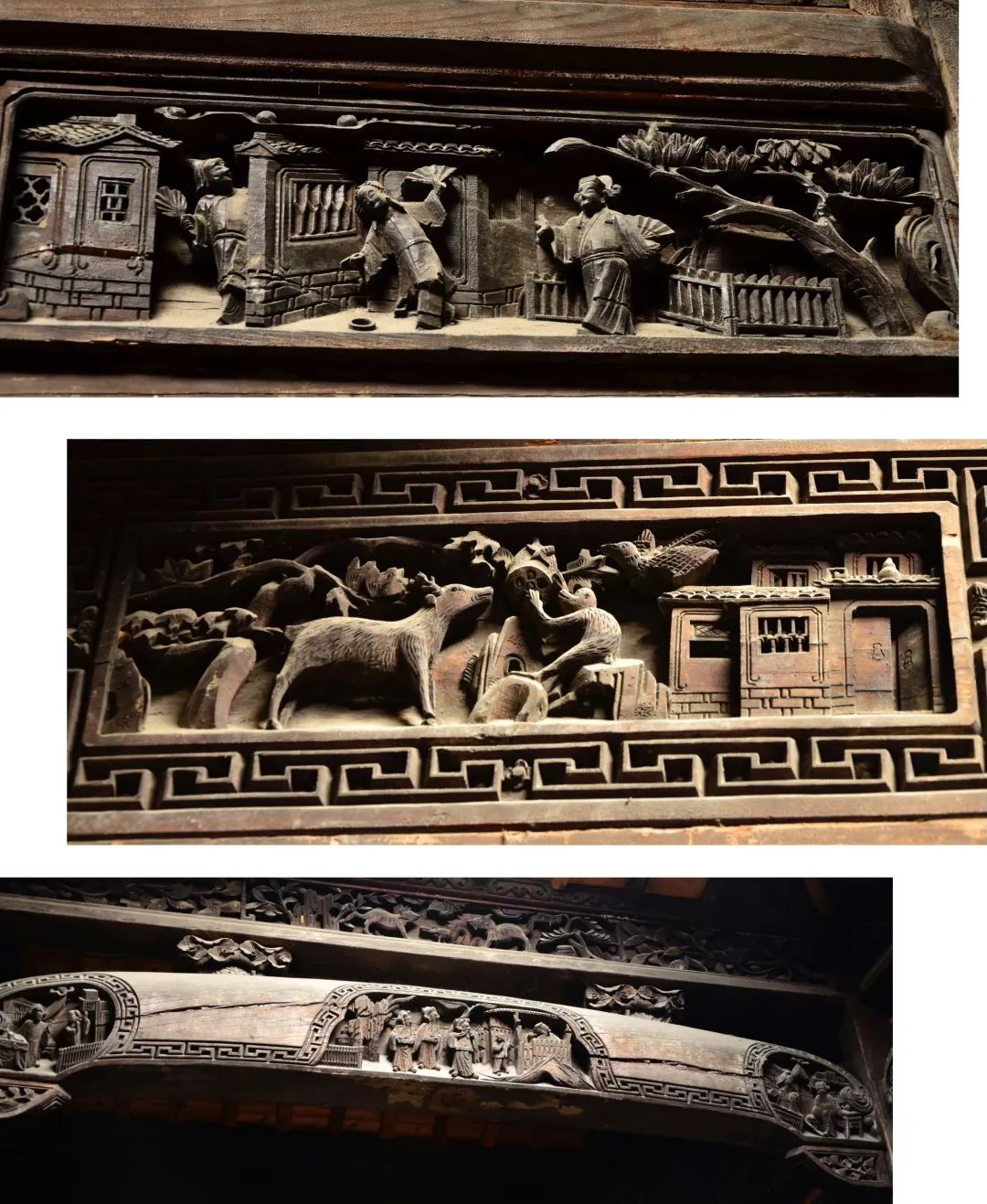

南宋年间,宏村人发现村旁一处泉眼冬夏不息,便引水向西流进村,南进东出,在各家门前流过,再流过月沼,回溪水下游,水在宏村九曲十弯了一遭,顺着天然的地势落差,水始终保持活性。上游造起水闸,控制流量,宏村的水路终年不枯不竭。半月形的月沼水四季如镜,碧绿。云朵夕阳漾在水面,心里涌出那首“浮云游子意,落日故人情”。倘一个古村古镇没有呼之欲出的石雕木雕,可比是一个长相漂亮的女孩谈吐粗俗,不可理喻。雀替,原是打在横梁与立柱间承托减少荷载力的,叫“托木”“插角”无不言尽其意,偏偏有个斯文俏丽的名字:雀替。摸摸冰裂梅花纹的木窗,古拙之风扑面,冰裂纹为地,间或雕朵梅,梅花瓣稍大稍小,手作之品无疑。大雪的日子,梅花悄然落下,浸了窗棂。月梁上的世界总比现实里如意,帽翅高挑,喜笑颜开,不是这家中了状元喜上眉梢,就是墙外的秀才们作揖问好,也有驾一叶扁舟的渔夫,头戴斗笠,身背鱼篓;牛背上怡然的牧童;日日纺车前劳作的村姑。麻姑献寿,麒麟送子,卧冰取鱼存了他们一脉相传的三观,梁、仿、檩、斗拱、雀替、栏板,每一处都含着殷殷的期望。

在这里看不到外面已翻天覆地的世界的模样,他们还稳稳地在祖辈传下的宅院里膏粱文绣,钟鼓馔玉地作息着,不知也不想知清国以外的国家过着怎么的生活,以为天下会一直太平下去,像触手可及的家具雕琢的纹饰那样叫人踏实。然而同时期的英国,自18世纪60年代到19世纪30-40年代,兴起并完成了工业革命。而后,英国工业产品输出占当时国际贸易额的20%,成为“世界工厂”。国民普遍希望家里的日用家居更具简朴有序,平静舒适的功用,直线型和浅浮雕的装饰应时而生。摄政时期(1811-1820年)门柜的扶手出现了海豚形和古埃及的狮身人面像。也会从与中国有贸易的商行那里买来一些漆板,英国设计师把他做成家具,装饰纹样除了来自古文化,设计师们也发挥想象力,借鉴日本的清漆技术,图案做成中国的人物肖像和龙,椅子纹饰雕上了竹子,宝塔。

英国新古典主义家具样式受到意大利文艺复兴的影响;书刊杂志的影响;考古发掘的研究成果;设计师纷纷去欧洲其他国家旅行和学习;以及工业革命中新材料的发明运用。东方西方,古国新锐全成为他们的老师,军刀腿、女像柱、涡卷翻边的造型,配上天鹅、竖琴、棕叶、星星,人物等等的细节纹饰,尽管不能避免有东施效颦的盲目模仿,但这种可以看到别人之优长,充实丰富自己的学习态度使得他们远远走在了欧洲前面。巷外豁然野趣,还绿着的荷叶开在11月份的南湖,远处已见一树树黄叶红叶,猜不出岁数的古树根斜抓在堤岸的土里,岸边的女生正画着树那边的古宅。画桥上游人如一条细细的彩带,贴着桥面缓缓移动,和夜晚的霓虹一样悦目。它既无二十四桥萧声的幽幽,也非寂寞开无主的驿外断桥。

自打那年一袭月白长衫的李慕白牵马从画桥走过,这里便热闹起来。正待上桥,一个年轻女孩请我为她拍照,告诉我想要远处一树红叶做背景,狭窄的石桥边她精心挑选着位置,我万分小心地看一眼她递来的手机屏幕,看一眼身后桥沿儿,退到“无路可退”,一阵风起,屏幕上的女孩黑色荷叶边帽子微微抖动,披肩长发也随着湖中荷叶舞起来,她赶忙去按帽子,过膝的浅石绿色风衣掀起了一角,这一张照片有超乎李慕白的淡然。

南屏一下子静了,写生的学生们少了许多,游人三三两两。村口一片浓艳的小花儿,是整个村子最新鲜最规整的物件。拍过《菊豆》的染坊过了30多年,没人会执着地刻意保护痴痴等来今天开发旅游。《风味人间》里的火腿只在节目里垂涎,真到了南屏,找不到半点儿火腿的影子。南屏人不及不远处的宏村人会推销自己。他们固守在自己72条古巷的世界里过烟火。上了年纪的阿婆从自己小院里出来,随手掩上矮篱笆门,头也不回地走了,这么放心?不锁门吗?我和妈趴在篱笆墙外看着农家小院,种小白菜,茴香几行,妈说萝卜和瓜最好种,点上籽,没几天就出芽。

景区有免费导游,凑够几个人,一名导游挨次讲下去。我们喜欢随性地发现,在导游经过的门前听几句就觉很充实。八字门时做过官的人家,典说门楼上的野草快长成小树了。密密麻麻的铆钉嵌在门上组成吉祥纹样。四方小庭院,圆形木雕拱门与正屋大门相对,依旧是梅花冰纹,这家先人信奉:吃得苦中苦方为人上人,梅花香自苦寒来。果然,直到今天,冰凌阁也是南屏门票上推荐小景。

巷口的画架已经支好,白纸一笔未染,毛笔颜料调色板,一一就绪,却不见画者身影,后来在炉旁等着煎鸡蛋饼的的男孩子,是它的主人吧?他们说,来自山西一所美术学校。长得壮实的女游客,从头到脚地户外行头,背上背的草,说是刚采回来的草药,极有心得地告诉我,这个村子太好了,不像别的村子挂红灯笼。意思是说南屏不做作,不商业,大概来南屏的人都抱着遁离繁华的一颗心,才不嫌破败一窥究竟的了。

建于清光绪年间的慎思堂是衣锦还乡的商人造的。标准的两进廊步三间院落,坐西朝东,不是坐北朝南,徽商认为建筑朝南,克“金”破了财气。正立面只有两个小高窗,出于安全考虑,徽州男子常年在外经商,留在家里的老弱妇孺,窗高且小,大大提高了宅子的安全性。——这些是我在慎思堂的资料上看到的。初进去,只觉是徽州有门第的大家宅,无甚不同。左右立柱上挂了两个小相框,里面各有泛黄的照片,左边相片里的男子细绸大褂,半身,寸头,眉眼看不清了,被黑钢笔画上了眼镜,“一定是孩子淘气画的。”我的猜想被身边老者证实,“这是我爸爸,我们小时候不懂事画的,我们家兄弟四人,我排行老四,今年74岁了。”我忙说:您的精神真好,不像74岁的。老者很健谈,和典姥姥姥爷聊起来,右侧相框里消瘦的男子,同样暗纹缎子大褂,眼神满是老式大家族里的那种不敢越雷池的规矩。“这是我大伯。”老人介绍给我。又拿出相册翻开自己母亲的照片,九十年代初大家普遍用卡片机拍的照片,自带闪光灯呲亮的光硬硬照在老太太身上脸上,然而老人大而圆的眼睛却熟悉,我们不由得同声说:您长得真像您母亲。“她活了92岁。养大了四个孩子,我大哥他们现在都在美国,每年祭祖的时候才回来,平常就我住在这儿,守着老宅。”老人很健谈,一栋老宅里还生活着后人,它一两百年的故事完整地讲着,如同在屯溪博物馆看到的光绪年的没有缺页的账本。

有年代感的桌案靠墙摆着,上面堆满从老家具老床架上拆下的木刻小件,人物花鸟,和所有老宅里的老物件一样,栩栩如生。桌上蘸着二维码不干胶贴,喜欢的可以买,微信支付宝全能支付,这是这栋百年老宅里唯一颜色亮丽的新生事物。但我想,买的人一定少之又少,人们来这是抱着参观博物馆的心态,博物馆里的物件摆在家里,会发现与自己每日的生活格格不入,做什么呢?和老人互道珍重后离开。

菊豆药铺锁着门,想等一等导游们来开门,巷口的阿婆坐在简易炉子前煎着通体红色的肠,一个炉子,先煎一张小饼,再煎肠,等肠煎好估计饼也快凉了,小炉子只有这么点能量,围在炉前的三四个十几岁男生眼巴巴盯着炉子上的简单食物,一等再等。古村的生活是慢步调,不管你从多快节奏的都市来,都会悄无声息地调整过来。

叶氏支祠在村口,李安的《卧虎藏龙》里雄远镖局取景地。明代的南屏已经聚居了叶、李、程三大家族。各家都有属于自己姓氏的家祠支词宗祠。宗祠是同一姓氏的总祠;支词下是同一姓氏,同一支脉的超出五服的后代;家祠要建在支祠旁边,家宅再建在家祠旁边。叶氏支祠内悬着三块匾额“钦点翰林”“钦赐翰林”“钦取知县”,——叶氏五百年最大的荣光。门口的抱鼓石是黟县青大理石雕的福禄寿喜,丰衣足食,为官富甲,支祠既如此,作为总祠的叶氏宗祠可惜没能留下来,不然又是何等的气派光耀。