黑龙江这块地方啊,不好好说都让人心里打鼓。其实在不少人眼里,黑龙江好像就是边境线上挂着的一幅天鹅画卷,虽远但美得不太真实。身边朋友要是提起黑龙江地图,我第一个想到的就是那些花里胡哨的地名——有的像饭馆名,有的像动画片角色,别说外地人,东北老乡有时候也要愣下神。说起来,自打我小时候翻亲戚的老地图,就常被那些怪地名逗乐,哈尔滨、齐齐哈尔、加格达奇……每个念出来都带点故事味。要逛遍这些地名的出处,还真得有点耐心。

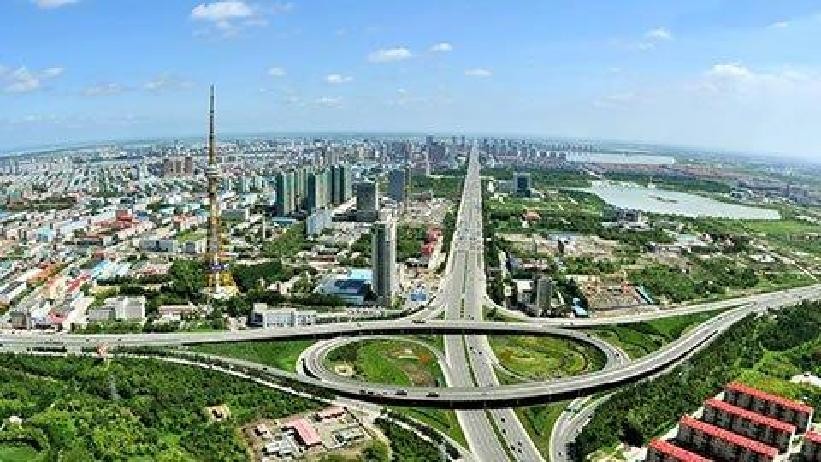

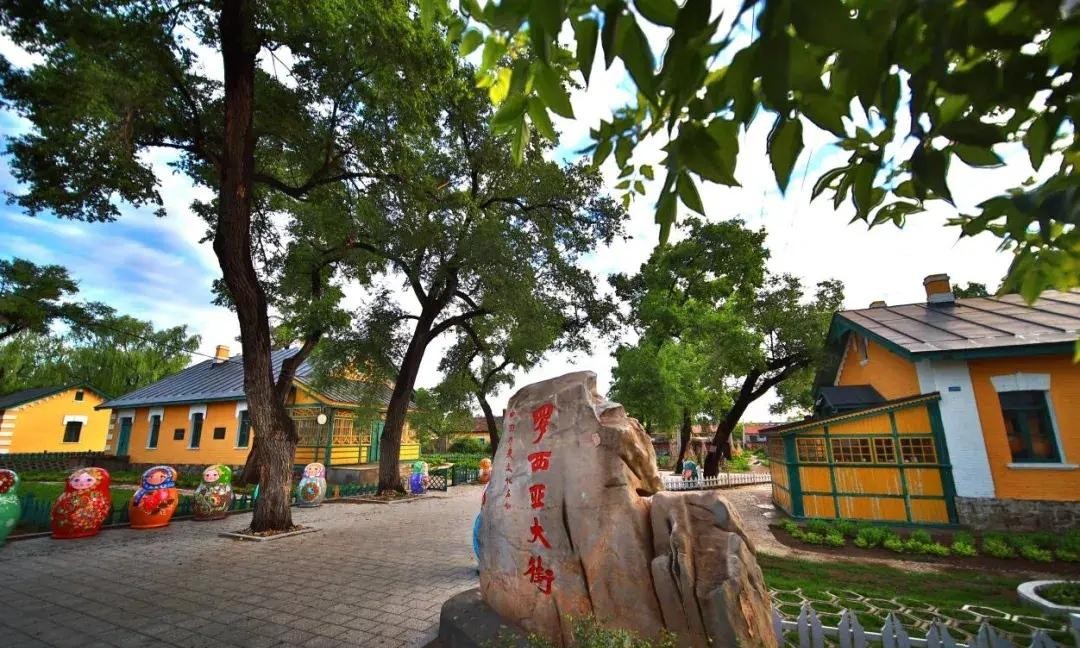

就拿哈尔滨来说吧,不信你问十个东北人,能给你讲出十种不一样的由头。“冰城”这词儿大家都知道,但那地名到底咋来的?有人说是满族打鱼的人在河泡子边休息;还有些说法,啥蒙古话里意思是平地。你说这事儿有理没理?反正你让本地的老太太选,她肯定得琢磨半天才答得上来。其实哈市一直都是个混杂的地方,从沙俄修铁路进来的时候,一下子就成了欧亚交融的大站。老哈尔滨人逛中央大街,挑那石板道踩着,身子骨里仿佛就跟几百年前的商贩一样,琢磨着今儿晚上咱去哪儿小坐一会。这种老地名啊,往往不是硬生生搬来的,倒像是某年某月哪个族群往河边一住、支个竹棚、顺嘴一喊,然后就定下来了。

齐齐哈尔说起来,也是满满边塞气息。小时候听人讲这名字是啥达斡尔话,翻过来意思是“生态牧场”,有点像是牧民顺着草原走一圈,看哪块地适合搭帐篷,就给它起个名字。可是再一琢磨,历史里的齐齐哈尔远不止天边那两只鹤那么简单。比如清末时,这地儿就是满清布局边防的要塞之一,民间还有传说,说老齐齐哈尔城墙边藏着金砖,谁家有机会就去敲一敲碰碰运气。当然,说到底,这些故事才让地名活泛起来,不然光靠地理课本里的课文,谁看都跟读公式一样没趣。

说到佳木斯,更像是地图上的一段谜语。佳木斯是“东极之城”,你往远了看,它隔着水就能瞧见俄罗斯的屋顶。地名翻译过来说什么“站官屯”,但据我后来打工那阵儿接触几个老满族,有人说这名字以前是河口一片树林,头一批满猎人在那落脚,对着一棵弯脖子树指一指,就约定这地叫佳木斯了。其实你细想,每个地名就像是土地上留下的脚印,多少人赶路、多少年风吹雪打,最后被刻进了地图。这种味儿,你要是没在这冬天去过江边尝试踩雪,可能真体会不到。

至于加格达奇,名字听着像是啥族语,光念就让人嘴巴打结。实际上,加格达奇在大兴安岭里头,是真正的林海雪原。在我当兵那年,见过守林的鄂伦春叔叔。他们说地名的由头是林子里樟子松特别多,这一带走几步就是松树和槲树。叔叔抽着烟袋,夜里聊加格达奇的旧事情,讲鄂伦春女猎人捏着蒿草在林子里追鹿,后来村子边建了岗楼,大家伙干脆把地名定成了“有樟子松的地方”。你说这跟南方小镇的起名比起来,多了点粗犷的味道,少了点规矩。

黑龙江省内还有很多地方名都挺有意思。像杜尔伯特蒙古族自治县,这名一听就跟数数似的。其实当地蒙古族老人聊起祖先的迁徙,比起数字更愿意讲一段古老的迁徙路。1500多年前他们的祖先一路往北,翻山越岭找草场。至于为什么叫“四”,有一种老说法是,那个时候部落分地时每四家为一组,便叫杜尔伯特。你能理解,这名字其实就是几代人聚在一起喝马奶酒,然后半醉半醒地拍板的结果。

还有让胡路——这名简直是谜中谜。去大庆找油田工人吃饭,他们说“让胡路”是蒙古话,“葫芦” 的意思,但又带点弯弯绕。每回下班走这条路,有油工调侃说:这地名像是古人在路口玩了把“谁让谁”的抢道游戏。你不信,问下大庆师范的老教授,他能跟你讲上两小时,各种地名的奇谈怪论。

萨尔图区听着像带月亮的诗句,其实就是“月亮升起的地方”,蒙古人当年赶着牛羊出来,遇到夜色漫天,月亮刚好在这片草地边爬起来,所以就这么随手起了个名。可你真要到那儿呆一阵,看月亮挂在远处油田边的新楼上头,心里多少会琢磨,地名的寓意也未必都浪漫,更多是老百姓的日子和自然条件凑出来的。

巴彦县,说起来“巴彦”就是“富贵”,谁不盼着自己是富贵之地呢?不过巴彦人在酒桌上爱开玩笑说,“富贵”这事主要是因为土壤肥、庄稼好,清朝年间大批闯关东的汉民就冲着这块地来,“富贵屯”成了移民头一站。你说这是不是地名带出来的一种盼头,跟城里“幸福路”一样,大家都想有口好饭吃,住得踏实。

齐齐哈尔下面的富拉尔基区听着“红岸”,其实是真有那么两道红色江岸,春天冰雪融化的时候,嫩江边上土壤带着铁锈色。过去有段子,说当地姑娘在江边洗衣,红泥粘了几条被单,惹得大户家小姐一到夏天就嫌衣服上有“富拉尔基气”。这段日常的小细节,才是让地名和生活死死捆在一起的味道。

昂昂溪区别看字多,实际上就是草原上的狩猎场。牧民拿弓箭追鹿,屯边守兵打野兔,地名起得随性,那劲头多少有种荒野上的潇洒。你琢磨,这些地名真不是官府按“行政区划”生搬硬套的,多半是一群人过着日子就顺手叫出口了。

梅里斯达斡尔族区呢,据说是“有冰的地方”。达斡尔人祖上在冬天捕渔,冰层很厚,有小孩掏冰洞,爬出来笑着喊“梅里斯”。那种生活里无处不在的自然感受,硬是被留在了地名里头。如今去当地转转,冬天还是冷得让人不敢多站,但你要是能听完老人讲自家的老冰钓故事,立马觉得这名字有些温度。

还有莽格吐乡,说“靓丽的草原”,但我觉得更像是达斡尔族人给自己生活的希望地起的名字。以前骑马的红脸汉子在那片地上扎营,春夏就是花海,秋天一来又成了狩猎的好场子。一个名字,藏着多少人家的祈盼和欢笑。

卧牛吐达斡尔族镇,说白了是“敖诺日特”一转音就变成了“卧牛吐”。相传附近有座如牛卧水的山,老人讲山脊线仿佛老牛歇息。村里人逢年过节就带着孩子去那溜达,每家都愿意和这牛影做点亲密的小联结。

其实黑龙江的不少地名跟四方来客和土地的缘分有关,哪怕如今有些名字已被拆成拼音缩写,变得有点陌生,但只要你肯蹲在小河边、和当地老人唠一唠,那些地名里藏着的老故事和乡愁,谁都能听进去点儿。真要较起劲来,哪个地名背后不是几代人的心血和劲头?要说地名是个啥,其实很多时候就是过去的人拉家带口地活着——苦乐都藏在里头。

你要问我最喜欢黑龙江哪个地名,真说不清。也许是哈尔滨的冬天,也许是佳木斯的晨雾;可能是齐齐哈尔的鹤舞,也可能是卧牛吐的孩童歌声。这地儿的名字,就像一串钥匙,每个人都能在里面找到一把属于自己的那扇门。

说到底,咱中国这么大,地图上的名字多得数不完,每个地名其实都是一段没讲完的生活——也许,只要走走看看,听听当地人的闲聊,你就能听到天鹅展翅的声音,在冬天的傍晚随风飘过。