如果你随手摊开一张中国地图,东北那块地方总显得冷静又神秘。黑龙江省,在地图上就像一只伸长脖子的白天鹅,在最北边悠然踱步。可要真把指头戳到那张地图上,你很可能一口气念错五六个地名,什么“加格达奇”、“昂昂溪”,都像谜语。其实,黑龙江的地名啊,喜欢玩藏猫猫。本地人有时候都得挠头,笑着说“不好意思,咱也记不住全”。这些名字背后,藏着的历史比鄂伦春老猎人背篓还沉。今天咱们就跟着这些“拗口”的地名转一转,一边唠唠,这些名字,到底是怎么冒出来的。

哈尔滨,说起来是人人都知道的“冰城”,每年冬天的雪雕和冰灯弄得灯火通明,成了全国热搜。但说到“哈尔滨”这仨字,有人抓耳挠腮地猜是不是小河边的意思。其实啊,这名儿的来源还真是满语和蒙古语打了个照面。有种老说法,是那时候的渔民在这里晒渔网,满语就管这个叫“哈尔滨”。不过,也有学者说,这是蒙语里的“平坦之地”。说到底,这地方原来只是松花江边一块宽阔的湿地,后来火车轰隆隆来了带来了人,每天江边早起的就有满人、俄国商人、还有从山东赶来的小贩。他们对着这名字,谁都有自己的讲法,但谁都活在冰雪里。

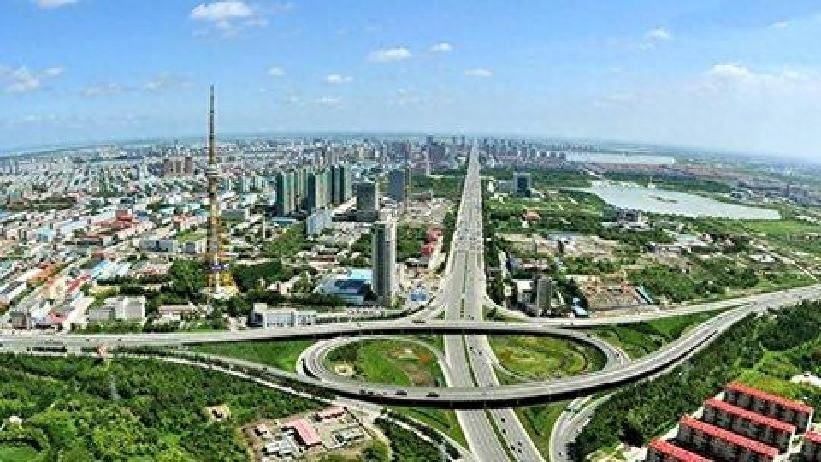

黑龙江的地名特别喜欢“借用”少数民族的语言,无论是满语、蒙古语、达斡尔语,还是鄂伦春的,反正你要是精通几门口音,能把地名全听懂,那算民俗专家。就说齐齐哈尔吧。这名字听得人直咧嘴,真正明白的却不太多。其实,这是达斡尔族的老词根,本义是“自然牧场”,也有人说是“疆界”。你想想,当年那片草原,天一黑,一群鹤就落在河边,从这儿得了个“鹤城”的别号。要不是铁路南北拉了线,齐齐哈尔大概还是草地上的“大窝棚”。有一阵子,传说临到饥荒,齐齐哈尔附近老百姓都撑着不肯走,因为“这块草原能养牛羊,也能喂人”。这地最终发展成了个大城市,却还一直被周围的湿地、候鸟、老槐树包围着——名字没变,气质倒是野性依然。

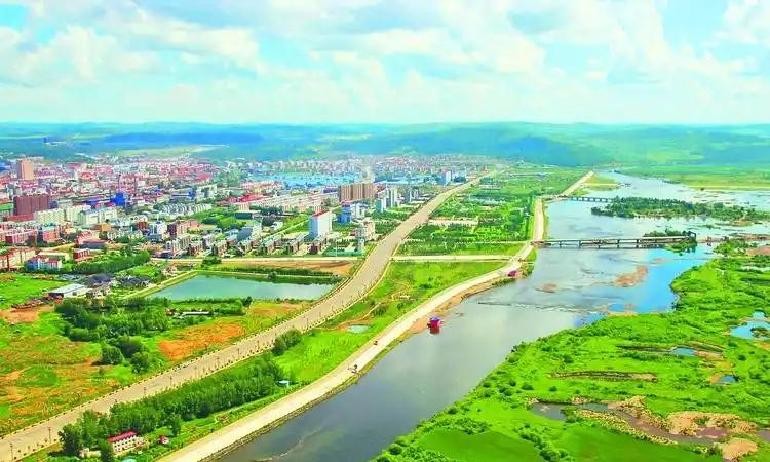

佳木斯,多大气的名字,念起来柔里透着一股温暖。可其实这地方历史上没成什么大战场,就是松花江拐弯的一个偏角。本地人一说,满语里“佳木斯”大概就是“哨所屯”或者“驻防点”的意思。某年解放后,这地方一下成了“全国东极”,头一缕阳光就在这里落地。话说回来,佳木斯早年附近水草丰茂,是满族和赫哲族的活动地盘。传说打鱼的女人们喊累了,在江边草丛里歇息,路过的驿夫赶着马车喊一声“佳木斯”,意思就是边上这屯子真热闹,一到晚上大家都聚在篝火旁边讲故事。名字落地以后,谁家生个儿子还取“木斯”当小名,说不定就是纪念当年的“屯子”。

再说加格达奇。你要是头一回看地图,一定觉得这仨字像过山车一样绕口。其实这个名字从鄂伦春语里翻出来,就是“樟子松很多的地方”。樟子松这东西耐寒,人也是,能待在加格达奇的人,多少都有点“杠头”。记得有一年冬天,火车站大雪封门,站长带着两个车皮工在铁道边剥开积雪,笑着说:“咱这是加格达奇,没点倔劲咋行?”多年以后,木材厂都停了,名儿还在,只要一飘雪,整座镇就像埋在松香味里一样。

说到杜尔伯特,蒙古族的亲戚来了。当地老人会说,“杜尔伯特”是蒙古语的“四”,其实有点像分封部落的编号。似乎是成吉思汗那边传下来的讲究,家族分得太细了,只能靠数字记。杜尔伯特草原上有过一段传奇,有一年深秋,牧民们赶着羊群南迁,四面大雾绕得人找不着北。一个老奶奶一边烧柴火一边念叨:“这是咱杜尔伯特的地,雾大路软,心要硬。”这名字,带着家族的印记,有种不服老的倔强。

说起让胡路,别看现在是个车流如织的城区,旧时候不过一片低洼地,湿地环绕。名字“亚亚乎勒”,意思是像葫芦一般中间细,两边粗。当年盐商随河而来,水脉就像葫芦肚子一样鼓起来。到了现代,石油一挖,变成了大庆的关键地段。老居民开玩笑:“咱这地儿是‘福葫芦’,越淘越有油。”

至于萨尔图,这名字挺能唬人,听着像蒙古武将,其实只是个跟月亮有关的场所。有人说是“有月亮升起的地方”,其实就是说当地总有白夜,月亮一直在天上挂着。夜里打更的人在胡同尽头吹口琴,夜色里带着一丝凉意。有一年石油工人夜班回来,打着手电,看月亮倒在油罐上,还说“这地儿,真像在北极”。

巴彦,这名字光听就富贵。满语里正是“富足”的意思。不过要说巴彦县老百姓的生活,谁都不敢说一直都好过。松花江岸边,冬天冷得掉牙,夏天蚊虫成群。可秋收季节一片金黄,老头们盘着葫芦,嚼着瓜子,偶尔插空念叨:“巴彦,巴彦,来年更富。”这地儿经年累月的磨炼,总算熬出了一点底气。

富拉尔基,这名带“富”字,但真不是说能捞多少钱。它那意思是“红色的江边”。沿嫩江一溜建起的工厂,工人们曾在红色的朝霞里上班,岸边渔民用沫子洗脸,说是“这红光啊,照得眼里冒喜”。老城区里三五个老太太还会用达斡尔语骂孙子,“别瞎跑,小心掉江里,富拉尔基的水凉!”这些场面,热闹而真实。

昂昂溪可不是说有人高兴得叫“昂昂”,而是旧时猎人聚居的地方。达斡尔族的猎场,杉树杵在雪地里,大伙轮着打猎。那些年冬天鹿兔子多,猎人一边烤肉一边讲险遇,有时猎狗迷路了,老人叹口气说:“这地方啊,动物有灵气。”

说起梅里斯,那就是齐齐哈尔的“冷货”,达斡尔语的“有冰地方”。小时候听姑奶奶讲,冬季河冻三尺,大人小孩在冰上撒欢。有一年腊月二十,晒粮食的晾晒场上堆满了冰块,老木匠叼着烟笑说:“咱梅里斯的冰,能放到清明还不化。”

再往郊外去,就是莽格吐。“莽格”一听就让人联想到辽阔的草原。过去,达斡尔牧人带着牛羊,傍晚时分点起篝火,风吹过青草时,有种说不上来的心安。到如今,草场还是草场,牧人却少了,但一到节庆,老一辈还会穿上传统衣服,唱草原之歌。

卧牛吐这个地名真让人好奇——是不是原来牛都喜欢趴着?其实,道道地地的达斡尔语里意思是“避风水湾”,淡淡的安稳感。小时候村子里的孩子喜欢蹚嫩江,两岸水草疯长,傍晚牛群卧在沙地上,看着滚滚江水发呆。如今路宽了、灯亮了,那股子懒散劲头,却还像牛一样留在这地名里。

黑龙江的地名就像炖着的老锅菜,越咂摸越有味儿。你要问:还有没有其他听着稀奇古怪的名字?肯定有——有的地方叫“七站”,说是铁路拉出来的第七个货场;有的小村庄叫“呼玛”“逊克”,意思都是跟大江大河有关的。走在黑龙江乡村公路上,一路都是故事。只要愿意停下,随便拉个老头唠两句,都能捡到一个年代感的地名和一段尘封的往事。

其实,每个名字后头,都是人——是匆匆而过的商队,是老石油工人,是赶集的猎人,是春天下地的农妇。地名在变,人心却未远。偶尔,我忍不住想,是不是下一个被记住的地名,就是那些正在消失的小站和小村。要不,哪怕你没去过这些地方,读一遍,会不会在梦里也能喊出“加格达奇”?