在京津冀三地联合公布的抗战档案故事中,有一篇讲述“平山团”的档案,这是抗战时期,八路军主力部队中唯一一个以县命名的队伍。他们英勇善战、不畏牺牲,不断用血肉刷新战绩,被聂荣臻司令员称为“太行山上铁的子弟兵”。

视频加载中...

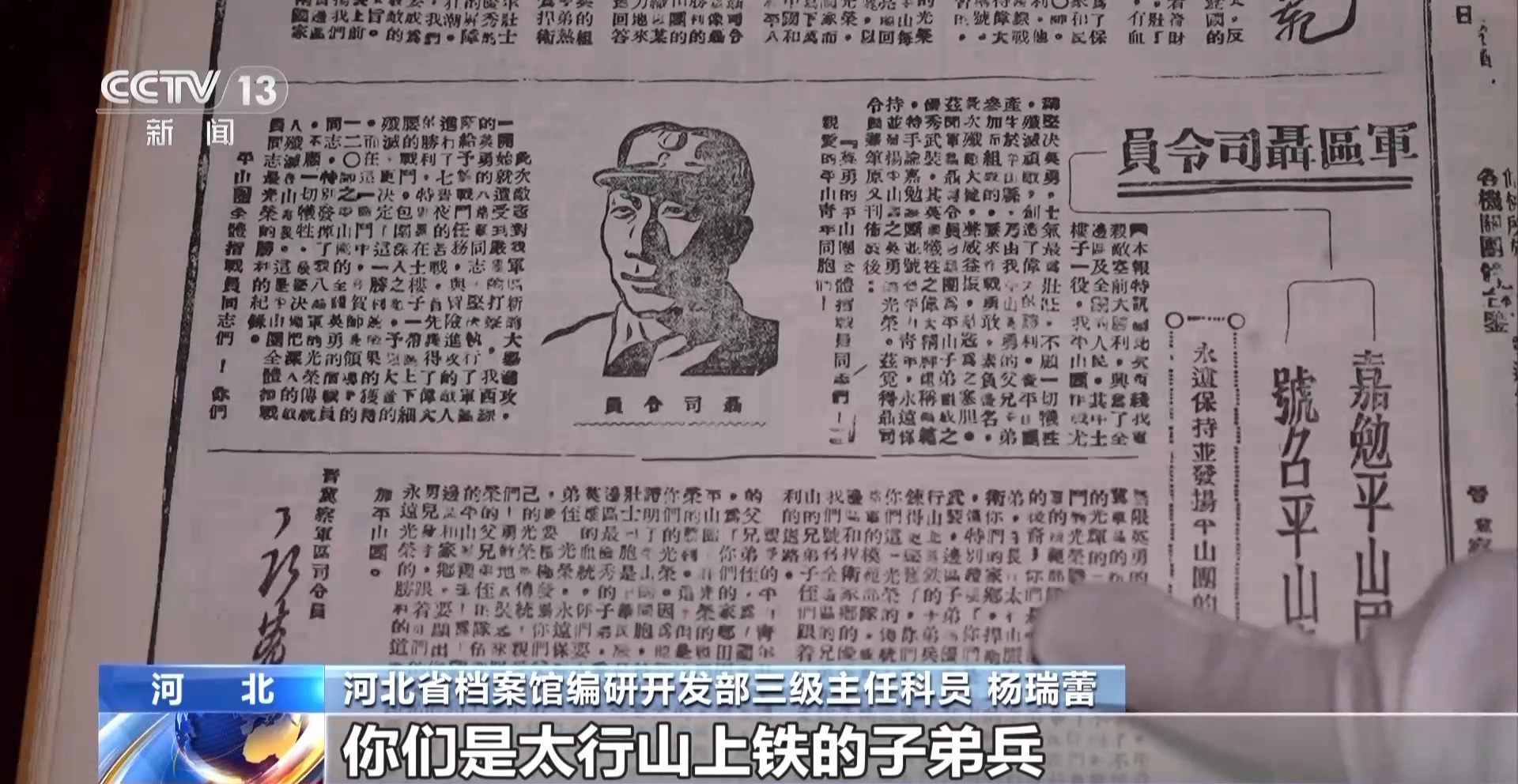

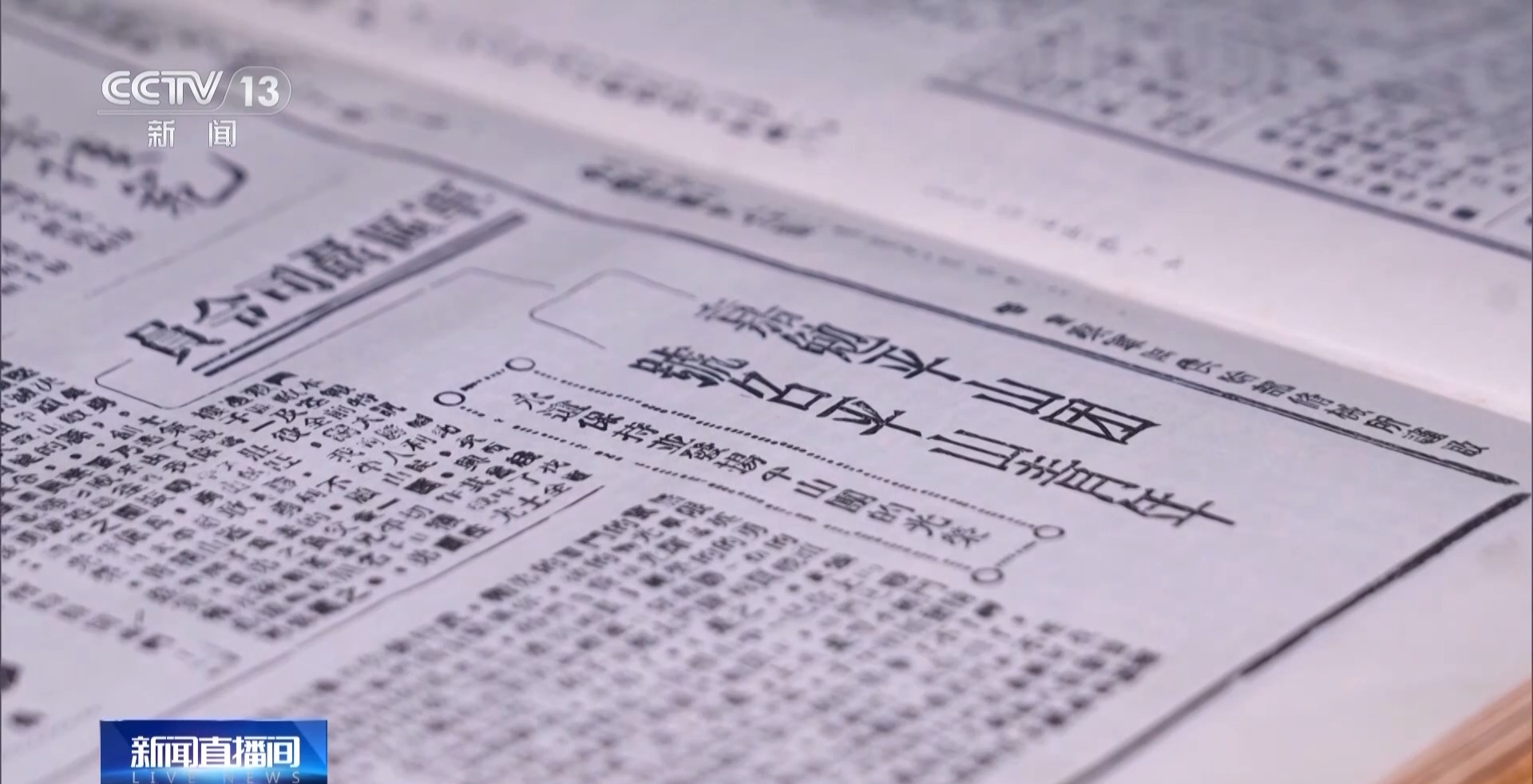

这张发表在1939年5月28日的《抗敌报》,整版都是关于“平山团”的报道。报眼位置为“平山团”木刻版画,中间是头版社论《学习平山团的光荣模范》,下方是聂荣臻《嘉勉平山团号召平山青年永远保持并发扬平山团的光荣》的嘉勉令。

1937年10月,八路军第120师第359旅工作团来到河北平山县征兵扩军。为了保家卫国、抗击日寇,平山青年群起响应。

河北省档案馆编研开发部三级主任科员 杨瑞蕾:当时,短短一个月零三天,就有1700多名平山子弟踊跃报名参军,队伍正式番号为八路军120师359旅718团。这些新兵全部来自平山县的各个村庄,所以718团又被大家亲切地称为“平山团”。

“平山团”成立后屡屡取得辉煌战绩。1939年5月,“平山团”与日军激战七昼夜,越战越勇,毙伤日军1000人左右,俘虏日军11人,缴获大批武器装备。这次战斗创造了第359旅对日军作战的范例。为此,1939年5月20日,聂荣臻司令员专门签发命令,表彰“平山团”的英勇表现。

杨瑞蕾介绍,嘉勉令中司令员提道,“你们不屈不挠、流血战斗的光荣胜利,已经证明了你们是八路军的模范部队之一,是中华民族最忠诚的后裔;你们是太行山上铁的子弟兵!”由此,“子弟兵”的亲切称谓就成了人民军队的代称,迅速传遍了中华大地。

嘉勉令发出了“永远保持并发扬平山团的光荣”的号召,更激发了平山子弟参军抗日的热情,“平山团”战士王家川英勇牺牲后,其弟王三子步行几百里路赶到“平山团”驻地,要求顶替他哥哥的名字参军。这篇刊登在1939年5月30日《抗敌报》上的文章《王家川没有死》,讲述了当时的情景。

河北省档案馆接收征集部副部长 张倩:王家川的父亲起初不肯让王三子去参军,但是后来一想,如果好男儿不参加抗日,谁还来保家乡,国家的事儿大,父亲就同意让王三子去参军,王三子到了部队说他一定得叫王家川,如果自己牺牲了,他的弟弟还来参加“平山团”,还得叫王家川。

据统计,在抗战期间,仅有25万人口的河北省平山县陆续输送了1.2万余名子弟参加八路军。光阴荏苒,“平山团”的精神,已经成为革命老区人民心中的丰碑。

(总台央视记者 潘虹旭 马力 河北台 黑龙江台)

责任编辑:单宏鑫