在许多人的地理想象中,山东总与山脱不开关系。名字里带“东”,地貌称“丘陵”,还有五岳之首的泰山撑场面的——这地方,能不平吗?

但真相可能会让许多人惊讶:山东,其实是个“伪装”成丘陵的平原大省。

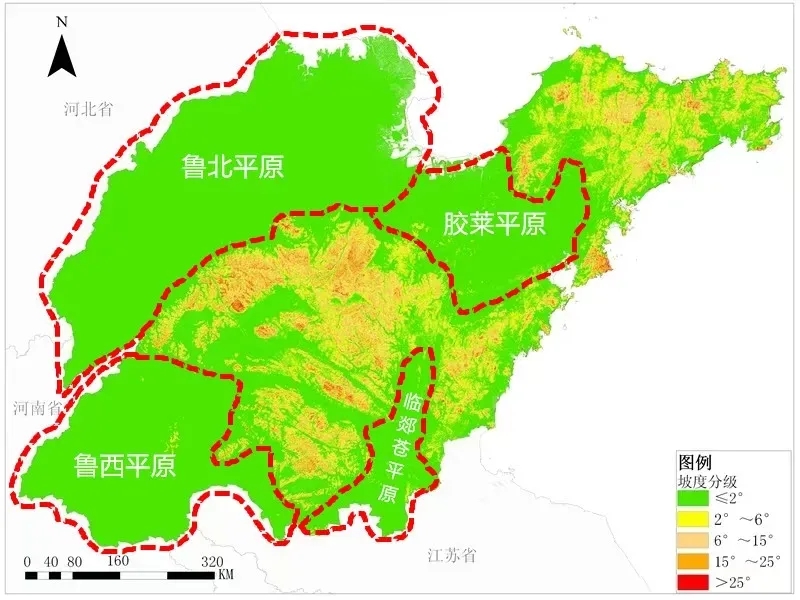

从坡度地图上看,山东坡度大于25度的区域寥寥无几,除了泰山一带和胶东零星地区有些山,其他大部分地区,都是一马平川。甚至,山东的山地面积,比大家印象中大平原的河南还要少。

那么,山东的地形究竟是如何“布局”的?这片土地又如何影响了他的农业与经济?今天,我们就来重新认识一下这个被“低估”了的平原大佬。

“山东丘陵”,骗了你多久?

地理教材上的“山东丘陵”,位于黄河以南、京杭运河以东的山东半岛,占半岛约70%的面积,是中国三大丘陵之一。

这片丘陵上有一些气势雄伟的山峰:比如海拔1532.7米的泰山,自古被誉为“五岳之首”;又如青岛的崂山,海拔1132.7米,是中国1.8万公里海岸线上的最高点。

但这些山峰,更多是“形象代言”,并不能代表山东的全部。

从整体地形来看,山东其实非常平坦。全省大致可分为四大平原:鲁西平原、鲁北平原、胶莱平原、临郯苍平原。真正的山地和丘陵,只集中在胶东一带,以及中南部区域。

平到什么程度?数据来说话

据全国地理普查数据,山东省的平原面积约占全省总面积的三分之二。

也正因如此,山东才能在约15.81万平方公里的陆地面积上,开拓出约6~7万平方公里的耕地。

做个对比就知道了:

- 日本的陆地面积约37.8万平方公里,耕地只有4~5万平方公里;

- 韩国的耕地面积更少,只有约1.8万平方公里。

换句话说,山东用不到日本一半的陆地面积,耕出了比日本还多的地。

除了大平原,山东还有不少丘陵和台地,这些地貌非常适合种植蔬菜、水果等经济作物。

这也就不难理解,为什么山东的农业产量常年稳居全国前列:

- 粮食产量全国第三;

- 蔬菜产量全国第一;

- 水果产量数一数二。

可以说,山东是中国北方最“稳”的粮仓和菜篮子。

有平原,却为何没诞生全国性政权?

既然山东这么“平”、这么富,那在历史上,它为什么没有像关中平原、华北平原那样,孕育出强大的全国性政权?

这就不得不提到它的“地形缺陷”。

山东半岛虽然看起来是个“金角银边”,但实际上它与华北平原完全连成一片,中间几乎无遮无拦。所谓“山地”不在边缘,而在中间,根本起不到屏障作用。

换句话说,山东的地形,不是一个易守难攻的“堡垒”,而是一个“开放式舞台”。

再加上黄河历史上频繁改道、泛滥,南至夺淮入海,北至海河入海,泥沙与洪水反复冲刷这片土地。同时,胶莱平原南北两侧还时常受到海水倒灌的侵袭。

这些自然条件,共同限制了山东在历史上成为长期政治中心的可能性。

但它也因此成为了连接华北、华东与海洋的枢纽——既能种地,也能通商,还能晒盐。

山东,平得理所当然

所以,别再被“山东丘陵”这个名字骗了。

山东,是一个真正意义上的平原大省。它平坦、肥沃、物产丰富,是中国农业的“压舱石”,也是北方经济的重要支撑。

它的山,只是点缀。

它的平,才是本色。

而这,或许也正是山东人性格中“踏实肯干、低调务实”气质的地理来源。