回溯抗战硝烟弥漫的年代浙大师生为保存民族教育火种毅然西迁在湄潭找到了安身治学之所如今这片土地被赋予新的纪念意义如同一把承载着厚重历史的钥匙邀我们重读那段浙湄同心、双向奔赴的动人故事

西迁铸魂,湄潭见证

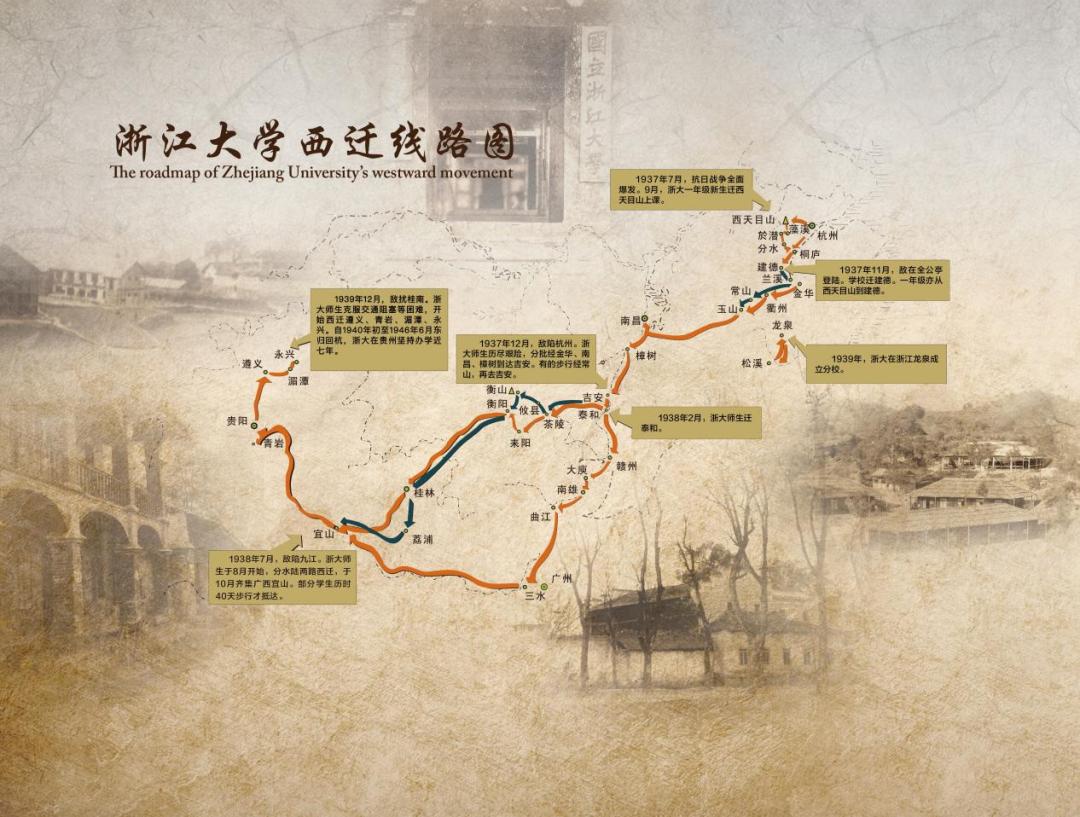

1937年,“七七事变”爆发,抗日战争全面打响。地处东部沦陷区的浙江大学师生,为保存民族文脉、延续教育火种,在校长竺可桢的带领下,踏上了史无前例的西迁之路。这场迁徙历时两年多,跨越浙、赣、湘、桂、粤、黔、闽等七省,行程超两千六百公里,被前全国人大委员长的彭真同志称为“文军长征”。浙大师生一路走、一路教、一路学,最终于1940年抵达贵州湄潭,在此开启了七年的办学时光。

彼时的湄潭,只是一座西南小城,全县人口仅16余万,县城住户仅1100余户,却以最热忱的姿态接纳了浙大师生。得知浙大需寻找办学之地,时任湄潭县长严溥泉立刻成立空屋调查委员会,统计可提供的房屋与粮食,还写信竺可桢考察,并绘制了湄潭县城略图。竺可桢一行抵达后,省政府决定补助迁移费一万元,公路局表示可以调配车辆协助搬迁,湄潭的广大百姓更是倾其所有:他们腾出寺庙、民教馆、家族宗祠等250余间房屋供浙大使用,有热情群众甚至让出新建住房;战时物资匮乏,百姓们还无私供给粮食、蔬菜,一位刘姓粮行老板不顾驻地军官的强令,偷偷把近100担大米无偿捐给浙大食堂,解了师生断粮的燃眉之急。

1940年5月,浙江大学搬至湄潭时,受到湄潭县政府的欢迎

在湄潭的七年,浙大师生虽身处艰苦环境,却始终坚守“求是”初心。平日里,学生们八人一桌站着吃饭,遵循“逢六进一,蜻蜓点水”的规律,六口饭配一口菜,夹菜时只用筷子尖夹一点菜;教授们大都拖家带口,靠微薄薪水难以度日,甚至摆摊变卖衣物补贴家用,当时数学系的教授苏步青还戒掉香烟、种红薯充饥。

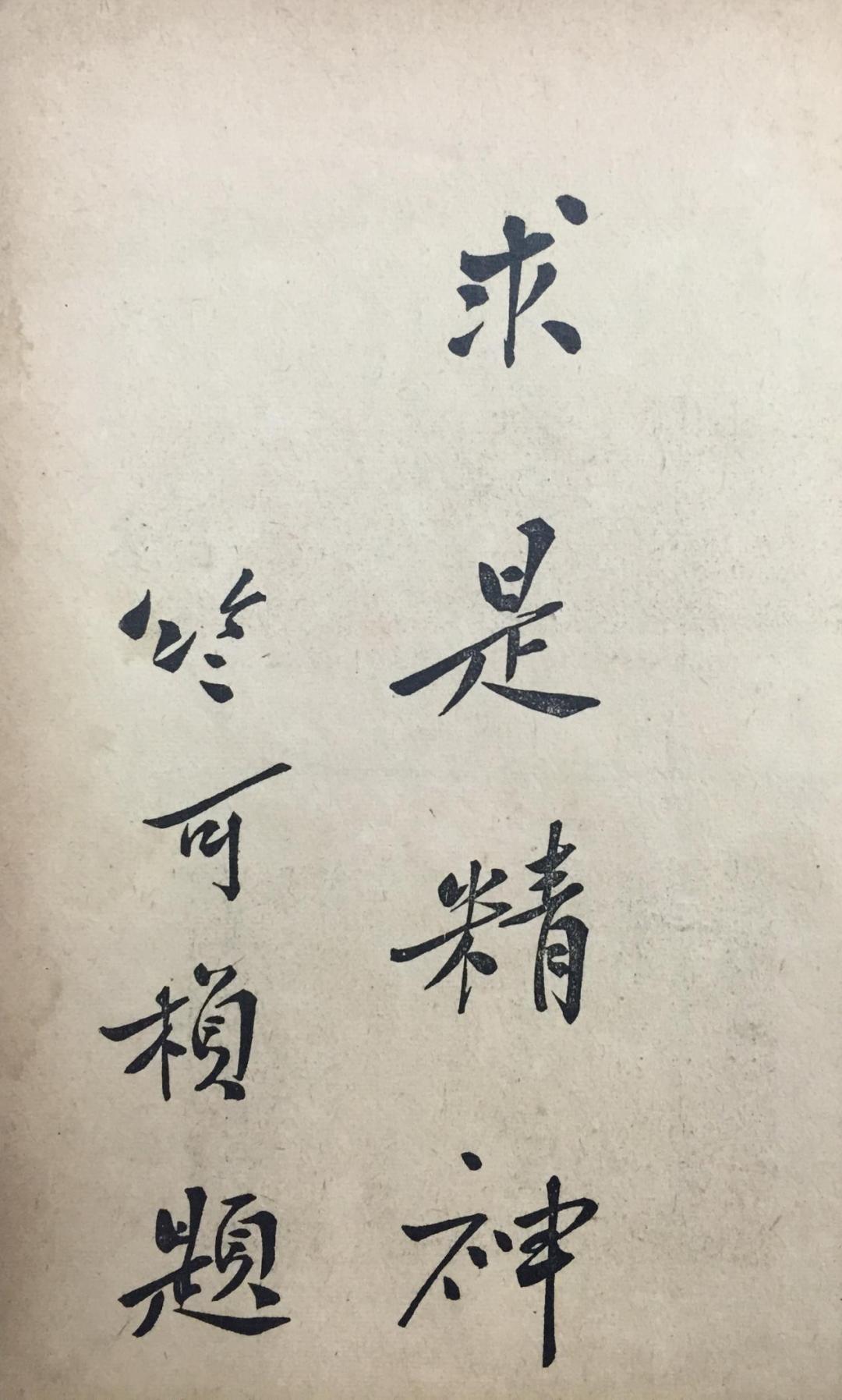

竺可桢校长题写的浙江大学校训

即便如此,师生们仍以稻草为床、桐油为灯,坚持教学与科研,创造了累累成果:坚持体育教学,在湄江边开辟天然游泳场,并开设体育课程强健体魄,1944年举行了抗战以来第一次全校运动会,为这座小城注入了蓬勃活力;各学科成果斐然,英国《自然》周刊、美国《物理评论》频繁收到来自“中国湄潭”的论文,中国物理学年会连续4次在此召开;学校还培养出李政道、程开甲、叶笃正等日后的科学巨擘,汇聚了苏步青、王淦昌、谈家桢等50多位院士……著名科技史专家李约瑟盛赞浙大是“中国最好的四所大学之一”,可与牛津、剑桥、哈佛相媲美。在湄办学七年,浙大的学生数从西迁前的613人增至2171人,教授、副教授从70人增至210人,为新中国成立后科学事业的发展储备了一大批宝贵的人才资源。

1938年,马一浮等部分教师在泰和上田村遐观楼浙大图书馆前合影

深情羁绊,薪火相传

时光流转,战火远去,但浙大与湄潭的情谊从未褪色。如今,浙江大学以实际行动反哺着这片土地,让求是精神在新时代焕发新活力。

在教育领域,浙大与湄潭的接力从未中断。自2008年起,浙大在湄潭设立支教点,研究生支教团常年开展“三下乡”活动,改善当地教学设施、开展科普;2016年,浙大教育学院发起“百校千师”乡村教师公益支教项目,首站便赴湄潭,后多次为当地教师开展免费培训,2025年的专场培训更是覆盖100多所学校、1500余名教师。如今的湄潭,“浙大元素”随处可见:“浙大路”“可桢路”穿梭县城,浙大小学、求是高级中学相继建成,学校内还开设有西迁特色课程——2025年,求是高中学生宋博珩以668分考入浙大,同校另有两人也被录取,成为两地教育联结的生动缩影。

2025年百校千师公益支教团队在湄潭教体局门口的合影

在产业发展上,浙大助力湄潭打造“西南茶城”。早在西迁时期,浙大农学院就曾研究当地茶叶种植技术;如今,浙大专家团队持续为湄潭茶企提供支持,从茶叶种植、加工到品牌打造、市场拓展进行全方位指导。在浙大的帮助下,湄潭茶叶产业蓬勃发展,截至2024年,当地已拥有60万亩生态茶园、700多家茶企,带动30.34万名茶农就业,茶叶总产量达6.94万吨,产值69.13亿元,成为当地经济支柱产业。

求是精神更是成为连接两地的纽带。2025年8月,浙江大学校长马琰铭院士率队赴湄潭考察,参观浙大西迁历史陈列馆,代表学校向湄潭县捐赠资金支持“十五五”规划编制,见证校友企业家向求是高级中学捐赠奖助学金。湄潭百姓也始终铭记这份情谊,1997年浙大百年校庆时,湄潭人开着卡车送去稻米、茶叶和苞谷酒;浙大师生当年东归前创作了“随百鸟,到湄江”的歌词,如今,“百鸟归巢”的故事仍在当地流传,诉说着两地跨越八十余年的深厚情谊。

2025年8月,浙江大学校长马琰铭院士在湄潭文庙广场

硝烟虽散,精神永存这片被刻入国家级抗战纪念设施、遗址名录的土地不仅是对抗战岁月的铭记更是对“教育救国”初心的传承往后岁月“求是”薪火将在代代相传中愈发炽热让浙湄跨越八十余载的深情在新时代的征程里续写更多温暖与力量

部分素材来源于“贵州改革”微信公众号、“育见新闻”公众号文字记者:浙江大学融媒体中心学生记者团 余佳欣今日编辑:浙江大学融媒体中心学生记者团 余佳欣责任编辑:杨哲青 周亦颖