一、单元整体印象:诗画相映,观察为桥

人文主题:通过古诗与散文的结合,引导学生留心身边事物,培养观察自然、热爱生活的情趣。

语文要素:

- 体会文章准确生动的语言,学习连续观察和细致描写的方法。

- 展开想象,用多种形式表现对自然的感受(如配画、仿写、观察日记)。

- 背诵经典古诗,理解诗句中蕴含的哲理与情感。

二、课文深度解析:篇篇皆有 “观察课”

9.《古诗三首》:在文字中绘就自然画卷

教学重点:

- 《暮江吟》:抓住 “残阳、江水、露珠、新月” 等意象,通过图文结合感受色彩之美,朗读时注意 “铺、瑟瑟、可怜” 等词的韵味。

- 《题西林壁》:结合庐山实景图,理解 “横看侧看、远近高低” 的不同视角,用思维导图梳理 “不识庐山真面目,只缘身在此山中” 的哲理 —— 从不同角度观察,结果会不同。

- 《雪梅》:对比 “梅” 与 “雪” 的特点,通过角色扮演朗读 “争春” 的趣味,体会 “人各有长,应取长补长” 的道理。

互动设计:让学生为古诗配一幅小画,用色彩和线条表现诗句中的画面,再用一两句话描述自己的理解。

10.《爬山虎的脚》:跟着叶圣陶学 “连续观察”

教学亮点:

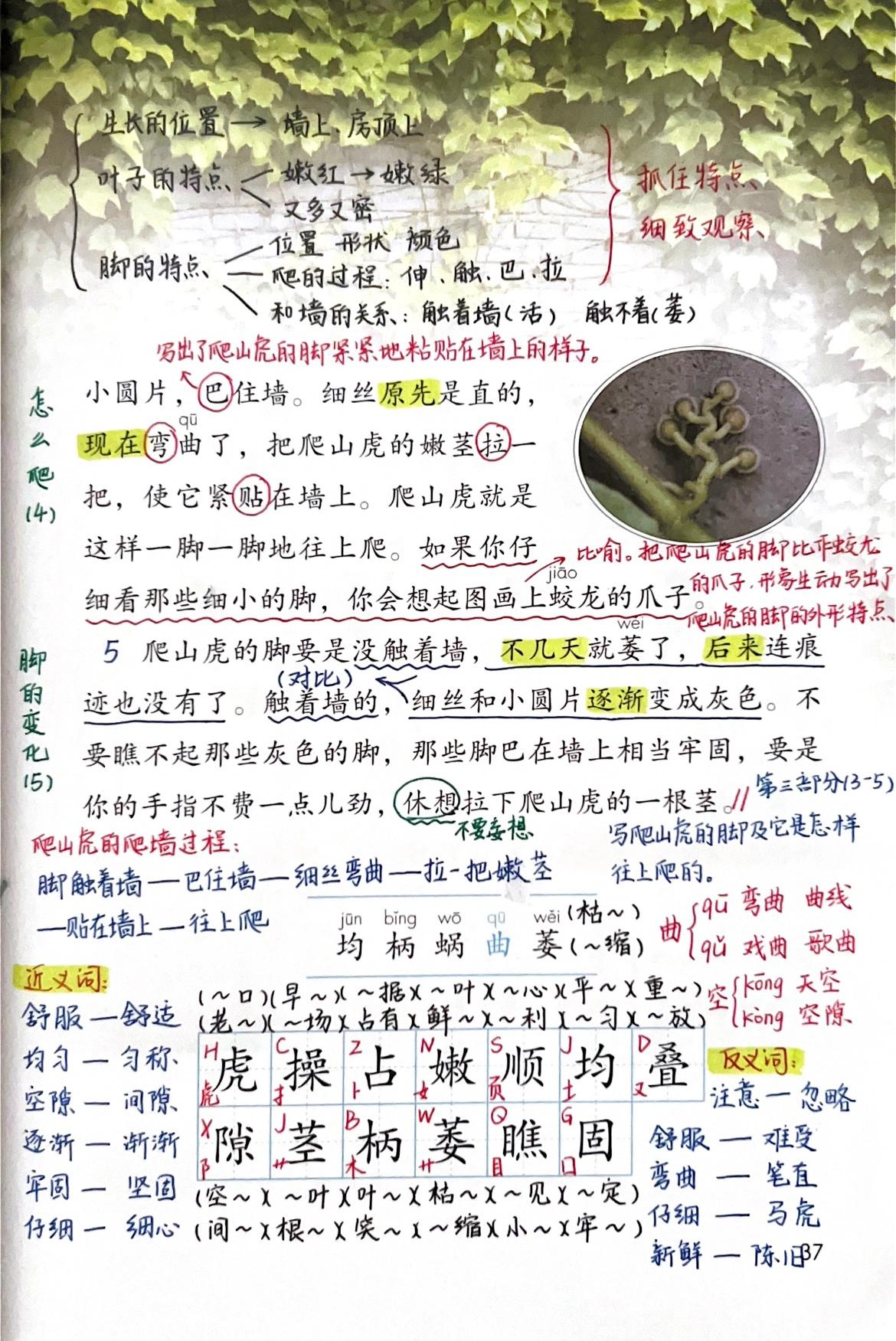

- 结构清晰:按 “爬山虎的叶子→脚的位置形状→如何爬墙→爬墙的结果” 顺序展开,可制作 “观察记录表”,梳理作者观察的时间、对象、发现。

- 语言精准:“巴住、触、变、拉、贴” 等动词串联起爬山虎爬墙的过程,让学生用动作演示法理解 “一脚一脚往上爬” 的动态,对比 “一步一步” 的区别。

写作迁移:布置 “植物观察日记”,记录一种植物的生长变化(如豆芽、多肉),模仿课文用 “先写整体,再聚焦细节,最后写变化” 的结构。

11.《蟋蟀的住宅》:拟人化里的观察智慧

教学关键:

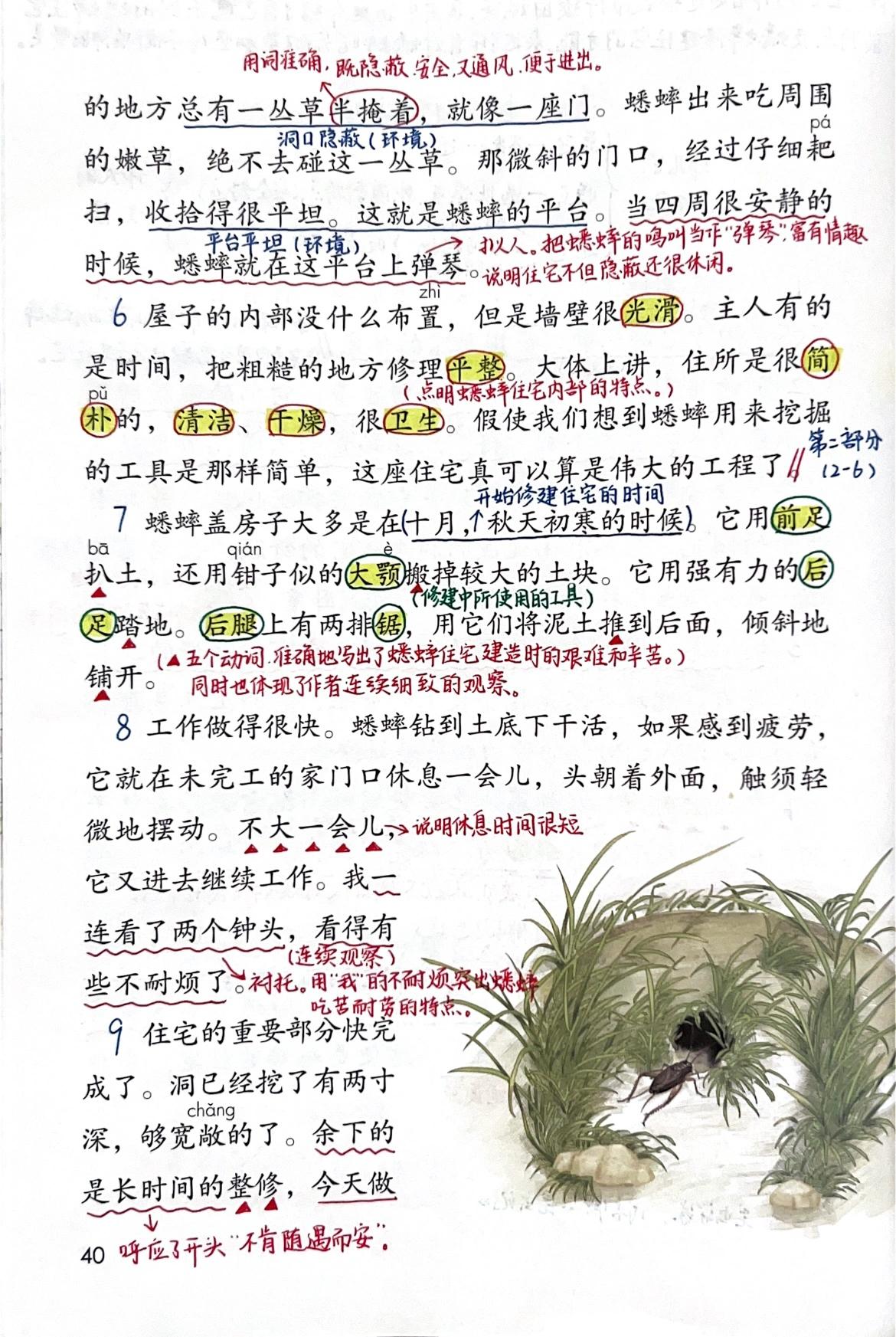

- 情感渗透:通过 “不肯随遇而安、慎重选择住址、精心修建” 等描述,感受蟋蟀的 “聪明” 与 “勤劳”,体会作者对小生命的尊重。

- 写法赏析:对比 “粗糙的工具” 与 “舒适的住宅”,理解 “伟大的工程” 的含义;找出文中拟人化的句子(如 “弹琴、收拾整理”),体会语言的生动性。

实践活动:组织 “昆虫住宅大揭秘” 分享会,让学生观察一种小动物的巢穴(如蚂蚁、麻雀),用拟人化的语言描述其 “住宅” 特点。

三、教学策略锦囊:让观察成为习惯

1. 跨学科融合:架起知识桥梁

- 古诗教学结合科学:《题西林壁》涉及地理中的 “地形观察”,《雪梅》可引入物候学知识(梅花与雪的开放季节)。

- 写作与美术结合:观察爬山虎时,让学生用彩色笔标注 “脚” 的位置变化;描写蟋蟀住宅时,尝试绘制 “住宅剖面图”。

2. 生活延伸:把课堂搬进自然

- 布置 “家庭观察任务”:让学生和家长一起观察家中的植物或小动物(如金鱼、多肉),记录 3-5 天的变化,课堂上分享 “我的观察发现”。

- 开展 “校园寻美” 活动:带领学生观察校园里的爬山虎、花草,用 “五感观察法”(看、听、触、闻、想)描述感受,积累写作素材。

3. 易错点提醒

- 古诗理解:避免机械翻译,多通过画面、音乐、故事帮助学生体会意境(如《暮江吟》可播放夕阳江面的视频)。

- 观察顺序:提醒学生写植物时按 “整体→局部→变化” 的顺序,避免杂乱无章;写动物时突出 “习性与环境的关系”。