瑶溪藏在浙南的褶皱里,离温州市区不过半小时车程。沿着机场路,过了茅竹岭,顺着大罗山伸向瓯江的长腿,一直向南,山脚下桥边拐入盘山公路,碧玉般的溪水便撞进眼帘,便是瑶溪到了。溪畔立着块青石碑,"溪石皆玉色"五个朱红大字被岁月磨得温润,像极了明代首辅张璁当年驻足此处时的眼神。

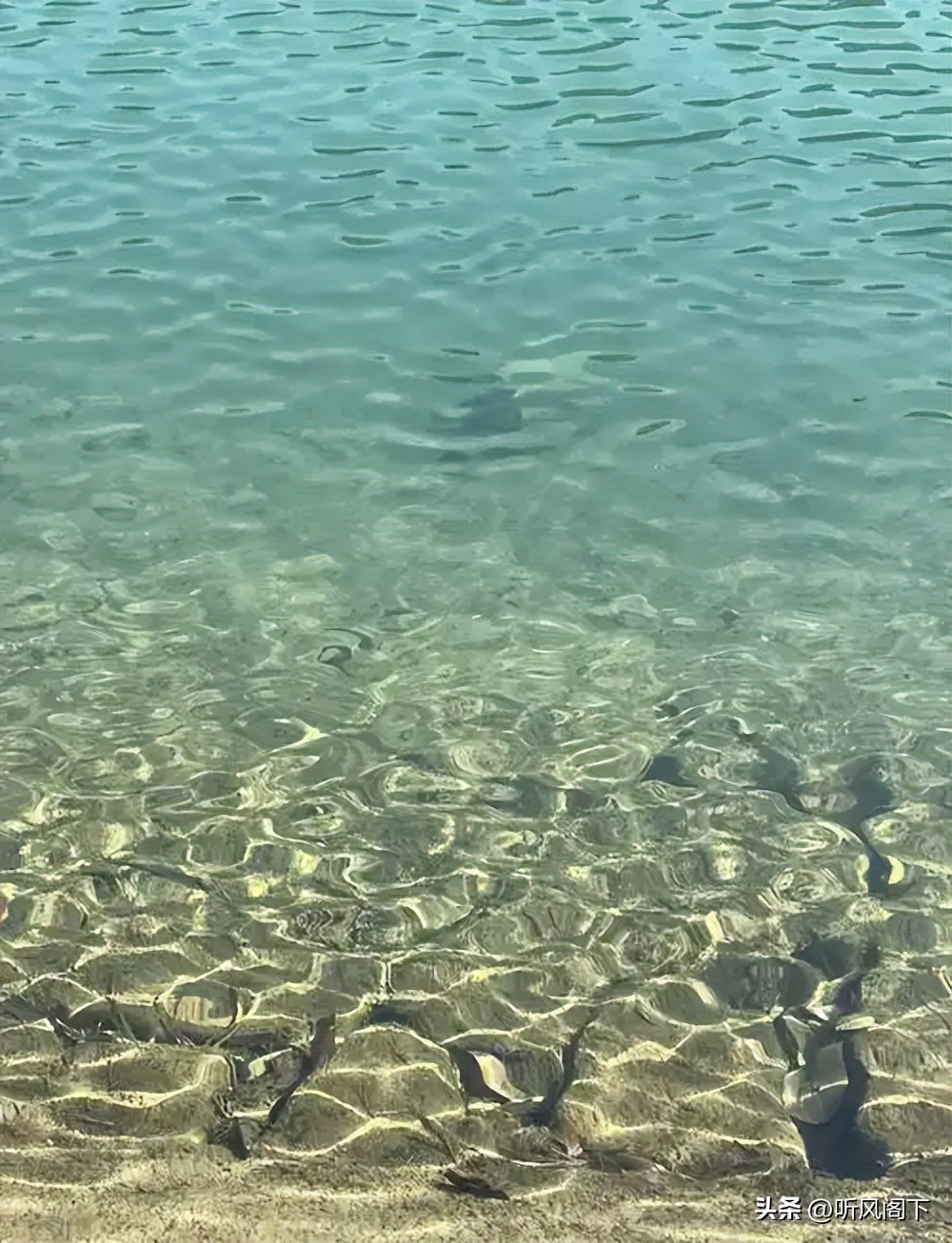

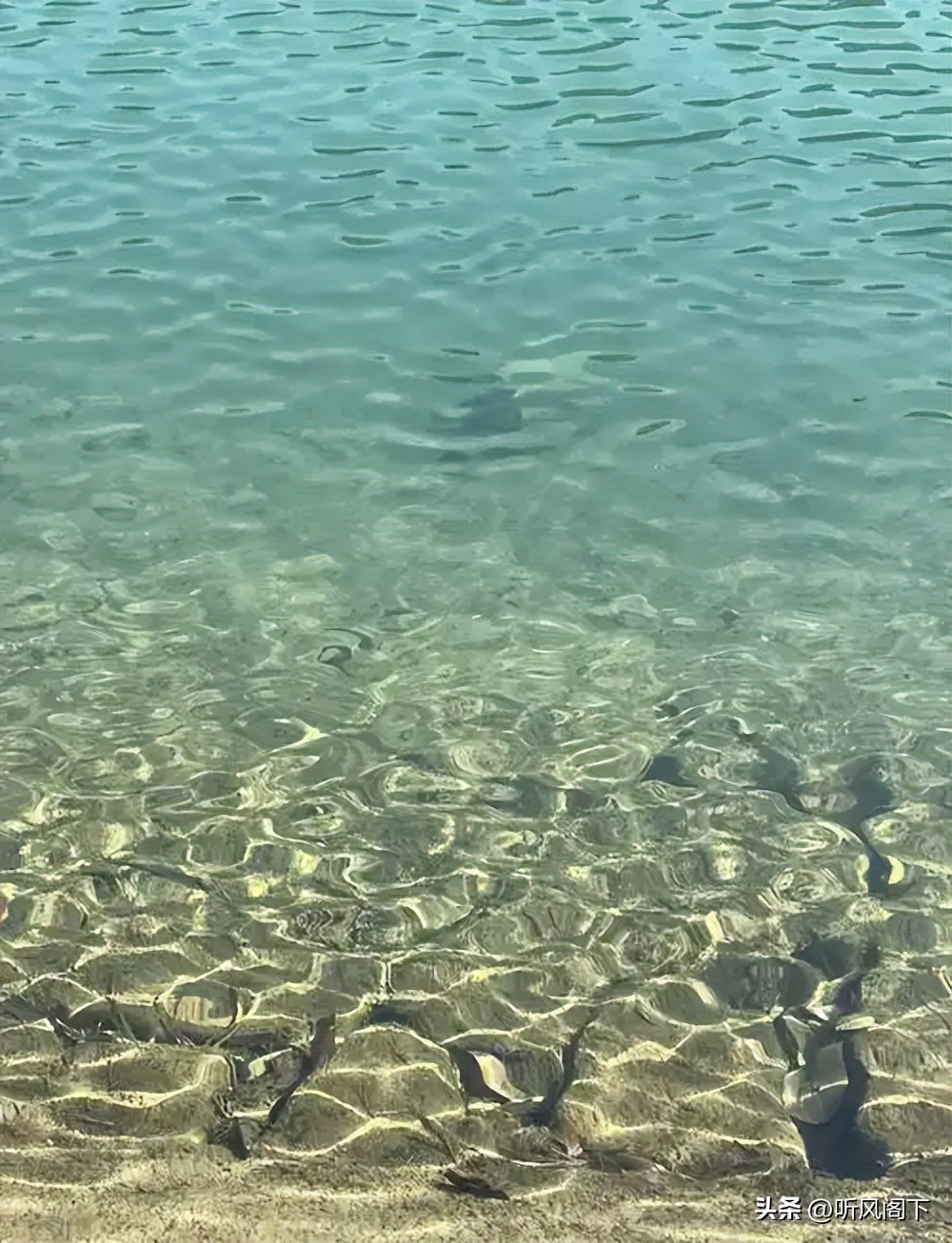

溪水在石英岩上流淌出千万道波纹,阳光从竹叶间隙漏下来,碎成满地跳动的金箔。蹲下身掬一捧水,凉意顺着掌纹沁入血脉,水底彩石在波纹中浮沉,恍若打翻了女娲补天时遗落的调色盘。

两岸岩壁陡峭如刀削,青苔顺着石缝爬上十丈高的崖顶,在风里摇曳成绿色的瀑布。忽听得耳边传来清越鸟鸣,抬眼望去,白鹭正掠过水面,翅尖扫落的水珠在半空划出银线,惊碎了倒映的青山。转过三折九曲的瑶溪泷,忽见峭壁间斜逸出一枝映山红。虬曲的枝干上缀着零星的赤色花瓣,与岩壁上描红的摩崖石刻遥相呼应。相传此地曾是张璁设帐授徒的罗峰书院旧址,那些被风雨剥蚀的碑文里,似乎还回荡着四百年前书生们诵读《礼记章句》的琅琅之声。

水畔老梨树的虬枝上,麻雀在枝桠间探头探脑,树皮皲裂处渗出的琥珀色汁液,正滴滴答答落进溪水,奏响夏日的琴弦。行至卧龙潭畔,忽闻幽谷深处传来钟声。这口铸铁古钟原是贞义书院的晨钟,如今悬于重建的敬一堂檐角。当钟声撞碎在十丈高的丹崖上,声波顺着瑶湖的涟漪荡漾开去,惊醒了沉睡的杨梅林。

若是暮春时节,满山绯红的果实压弯枝头,与书院遗址的残垣断壁构成奇异的对话——那些曾在此讲学的鸿儒们,是否也曾为这满山春色搁笔凝思?潭边石台上,几片残荷倔强地挺立,枯黄的叶脉里还蜷缩着去岁的雨声。沿着溪畔的竹篱小径深入,百亩梅林褪去红妆,新发的嫩叶在暮色中泛着铜绿。林间错落的石桌石凳上,不知哪位雅士用清泉煮着青梅酒,酸涩的果香混着竹叶的清香,在潮湿的空气中酿成醉人的酒。

抬头望去,岩缝间斜出的老梅虬枝如铁,枝头竟绽着几朵迟开的玉色残梅,恍若时光在此停驻。转角处的洗足潭碧波如镜,传说中仙人濯足的石台长满青苔,倒映着游人惊诧的面容,仿佛在提醒:这方山水,本就是仙人遗落的棋盘。行至龙船头峡谷,忽见三叠飞瀑从花岗岩壁倾泻而下,水珠撞在凸起的石笋上,迸溅成万千银珠。最奇绝处当属"铁壁潭影",仰天镬般的深潭倒映着刀削斧劈的绝壁,恍若蛟龙潜藏的秘境。相传古时孝子为救母在此跃潭,至今潭底还留有他孝衣化成的红鲤群。倚在观瀑亭的美人靠上小憩,看阳光穿透水雾形成七彩虹桥。忽有山风掠过,将飞瀑的水珠凝成细雨,打湿了石壁上元代诗人"烟萝埋古洞"的题刻。

暮色渐浓时登上龙岗山巅,新石器时代的石簇(古箭头)和纺纱用的纺轮在博物馆的玻璃柜里沉睡,表面刻有多种几何图形、造型古朴的紫色、黑色陶罐、罐壶却依然鲜活。半山腰的玄真观前,两尊明代石马垂首低眉,鬃毛间缠绕着紫藤,恍若随时会驮着道长的云帚奔向云深处。道观后院的千年银杏正抽新芽,金黄的扇形叶片飘落在"水石同踪"的泉眼边,与石缝中萌发的蕨草共舞。下山途中,晚风送来瑶溪山庄的钢琴声,与归巢鸟儿的啁啾在暮色中交织,为这方山水添了注脚。当最后一道余晖消失在龙岗山后,溪涧的流水声愈发清晰。那些被流水打磨的玉色卵石,那些镌刻在崖壁上的诗词歌赋,那些书院遗址上的斑驳苔痕,共同编织成一张跨越时空的网。在这里,新石器时代的石斧与现代登山者的登山杖相遇,明代书院的晨钟与当代学子的读书声共鸣。瑶溪,这条流淌着玉色与诗意的河流,正以永恒的澄澈,映照着温州这座千年商埠的文化基因。

溪水在石英岩上流淌出千万道波纹,阳光从竹叶间隙漏下来,碎成满地跳动的金箔。蹲下身掬一捧水,凉意顺着掌纹沁入血脉,水底彩石在波纹中浮沉,恍若打翻了女娲补天时遗落的调色盘。

溪水在石英岩上流淌出千万道波纹,阳光从竹叶间隙漏下来,碎成满地跳动的金箔。蹲下身掬一捧水,凉意顺着掌纹沁入血脉,水底彩石在波纹中浮沉,恍若打翻了女娲补天时遗落的调色盘。 两岸岩壁陡峭如刀削,青苔顺着石缝爬上十丈高的崖顶,在风里摇曳成绿色的瀑布。忽听得耳边传来清越鸟鸣,抬眼望去,白鹭正掠过水面,翅尖扫落的水珠在半空划出银线,惊碎了倒映的青山。转过三折九曲的瑶溪泷,忽见峭壁间斜逸出一枝映山红。虬曲的枝干上缀着零星的赤色花瓣,与岩壁上描红的摩崖石刻遥相呼应。相传此地曾是张璁设帐授徒的罗峰书院旧址,那些被风雨剥蚀的碑文里,似乎还回荡着四百年前书生们诵读《礼记章句》的琅琅之声。

两岸岩壁陡峭如刀削,青苔顺着石缝爬上十丈高的崖顶,在风里摇曳成绿色的瀑布。忽听得耳边传来清越鸟鸣,抬眼望去,白鹭正掠过水面,翅尖扫落的水珠在半空划出银线,惊碎了倒映的青山。转过三折九曲的瑶溪泷,忽见峭壁间斜逸出一枝映山红。虬曲的枝干上缀着零星的赤色花瓣,与岩壁上描红的摩崖石刻遥相呼应。相传此地曾是张璁设帐授徒的罗峰书院旧址,那些被风雨剥蚀的碑文里,似乎还回荡着四百年前书生们诵读《礼记章句》的琅琅之声。 水畔老梨树的虬枝上,麻雀在枝桠间探头探脑,树皮皲裂处渗出的琥珀色汁液,正滴滴答答落进溪水,奏响夏日的琴弦。行至卧龙潭畔,忽闻幽谷深处传来钟声。这口铸铁古钟原是贞义书院的晨钟,如今悬于重建的敬一堂檐角。当钟声撞碎在十丈高的丹崖上,声波顺着瑶湖的涟漪荡漾开去,惊醒了沉睡的杨梅林。

水畔老梨树的虬枝上,麻雀在枝桠间探头探脑,树皮皲裂处渗出的琥珀色汁液,正滴滴答答落进溪水,奏响夏日的琴弦。行至卧龙潭畔,忽闻幽谷深处传来钟声。这口铸铁古钟原是贞义书院的晨钟,如今悬于重建的敬一堂檐角。当钟声撞碎在十丈高的丹崖上,声波顺着瑶湖的涟漪荡漾开去,惊醒了沉睡的杨梅林。 若是暮春时节,满山绯红的果实压弯枝头,与书院遗址的残垣断壁构成奇异的对话——那些曾在此讲学的鸿儒们,是否也曾为这满山春色搁笔凝思?潭边石台上,几片残荷倔强地挺立,枯黄的叶脉里还蜷缩着去岁的雨声。沿着溪畔的竹篱小径深入,百亩梅林褪去红妆,新发的嫩叶在暮色中泛着铜绿。林间错落的石桌石凳上,不知哪位雅士用清泉煮着青梅酒,酸涩的果香混着竹叶的清香,在潮湿的空气中酿成醉人的酒。

若是暮春时节,满山绯红的果实压弯枝头,与书院遗址的残垣断壁构成奇异的对话——那些曾在此讲学的鸿儒们,是否也曾为这满山春色搁笔凝思?潭边石台上,几片残荷倔强地挺立,枯黄的叶脉里还蜷缩着去岁的雨声。沿着溪畔的竹篱小径深入,百亩梅林褪去红妆,新发的嫩叶在暮色中泛着铜绿。林间错落的石桌石凳上,不知哪位雅士用清泉煮着青梅酒,酸涩的果香混着竹叶的清香,在潮湿的空气中酿成醉人的酒。 抬头望去,岩缝间斜出的老梅虬枝如铁,枝头竟绽着几朵迟开的玉色残梅,恍若时光在此停驻。转角处的洗足潭碧波如镜,传说中仙人濯足的石台长满青苔,倒映着游人惊诧的面容,仿佛在提醒:这方山水,本就是仙人遗落的棋盘。行至龙船头峡谷,忽见三叠飞瀑从花岗岩壁倾泻而下,水珠撞在凸起的石笋上,迸溅成万千银珠。最奇绝处当属"铁壁潭影",仰天镬般的深潭倒映着刀削斧劈的绝壁,恍若蛟龙潜藏的秘境。相传古时孝子为救母在此跃潭,至今潭底还留有他孝衣化成的红鲤群。倚在观瀑亭的美人靠上小憩,看阳光穿透水雾形成七彩虹桥。忽有山风掠过,将飞瀑的水珠凝成细雨,打湿了石壁上元代诗人"烟萝埋古洞"的题刻。

抬头望去,岩缝间斜出的老梅虬枝如铁,枝头竟绽着几朵迟开的玉色残梅,恍若时光在此停驻。转角处的洗足潭碧波如镜,传说中仙人濯足的石台长满青苔,倒映着游人惊诧的面容,仿佛在提醒:这方山水,本就是仙人遗落的棋盘。行至龙船头峡谷,忽见三叠飞瀑从花岗岩壁倾泻而下,水珠撞在凸起的石笋上,迸溅成万千银珠。最奇绝处当属"铁壁潭影",仰天镬般的深潭倒映着刀削斧劈的绝壁,恍若蛟龙潜藏的秘境。相传古时孝子为救母在此跃潭,至今潭底还留有他孝衣化成的红鲤群。倚在观瀑亭的美人靠上小憩,看阳光穿透水雾形成七彩虹桥。忽有山风掠过,将飞瀑的水珠凝成细雨,打湿了石壁上元代诗人"烟萝埋古洞"的题刻。 暮色渐浓时登上龙岗山巅,新石器时代的石簇(古箭头)和纺纱用的纺轮在博物馆的玻璃柜里沉睡,表面刻有多种几何图形、造型古朴的紫色、黑色陶罐、罐壶却依然鲜活。半山腰的玄真观前,两尊明代石马垂首低眉,鬃毛间缠绕着紫藤,恍若随时会驮着道长的云帚奔向云深处。道观后院的千年银杏正抽新芽,金黄的扇形叶片飘落在"水石同踪"的泉眼边,与石缝中萌发的蕨草共舞。下山途中,晚风送来瑶溪山庄的钢琴声,与归巢鸟儿的啁啾在暮色中交织,为这方山水添了注脚。当最后一道余晖消失在龙岗山后,溪涧的流水声愈发清晰。那些被流水打磨的玉色卵石,那些镌刻在崖壁上的诗词歌赋,那些书院遗址上的斑驳苔痕,共同编织成一张跨越时空的网。在这里,新石器时代的石斧与现代登山者的登山杖相遇,明代书院的晨钟与当代学子的读书声共鸣。瑶溪,这条流淌着玉色与诗意的河流,正以永恒的澄澈,映照着温州这座千年商埠的文化基因。

暮色渐浓时登上龙岗山巅,新石器时代的石簇(古箭头)和纺纱用的纺轮在博物馆的玻璃柜里沉睡,表面刻有多种几何图形、造型古朴的紫色、黑色陶罐、罐壶却依然鲜活。半山腰的玄真观前,两尊明代石马垂首低眉,鬃毛间缠绕着紫藤,恍若随时会驮着道长的云帚奔向云深处。道观后院的千年银杏正抽新芽,金黄的扇形叶片飘落在"水石同踪"的泉眼边,与石缝中萌发的蕨草共舞。下山途中,晚风送来瑶溪山庄的钢琴声,与归巢鸟儿的啁啾在暮色中交织,为这方山水添了注脚。当最后一道余晖消失在龙岗山后,溪涧的流水声愈发清晰。那些被流水打磨的玉色卵石,那些镌刻在崖壁上的诗词歌赋,那些书院遗址上的斑驳苔痕,共同编织成一张跨越时空的网。在这里,新石器时代的石斧与现代登山者的登山杖相遇,明代书院的晨钟与当代学子的读书声共鸣。瑶溪,这条流淌着玉色与诗意的河流,正以永恒的澄澈,映照着温州这座千年商埠的文化基因。