南京这地儿,像块被岁月磨得发亮的青石板,六朝烟雨裹着秦淮河的脂粉香,连梧桐树都带着民国文人的傲气。

你瞧那明孝陵的石象路,狮子山上的阅江楼,连地铁站名都透着股"旧时王谢堂前燕"的调调。

我总说,这城是泡在历史汤锅里的,随便舀一勺都是故事。

上月初,我背着相机就来了。

原想着不过是换个地儿吃吃喝喝,结果刚出南京南站,就被满城的梧桐絮扑了满脸——这哪是旅行啊?

分明是撞进了时光的褶皱里。

朋友笑我"来南京不备胃药,等着被盐水鸭腌入味吧",我偏不信邪,结果三天下来,愣是胖了三斤。

说实话,来前对南京没啥执念。

比起苏州的园林雅趣,杭州的西湖柔情,它总显得太"正"了些。

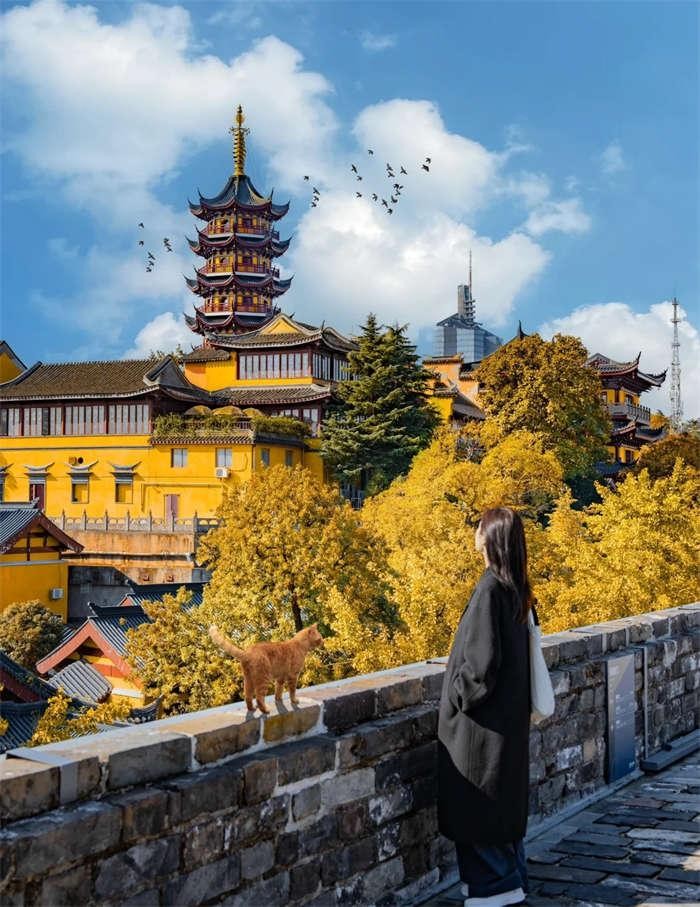

可当我在中华门城堡摸到明代城砖的温度,在颐和路公馆区数着民国老宅的窗棂,突然就懂了朱自清那句"逛南京像逛古董铺子"的意味。

这城的妙处,恰在它不刻意讨好,却让人越品越上头。

南京的景点像串糖葫芦,中山陵、明孝陵、美龄宫扎堆在东郊,老门东、夫子庙沿着秦淮河排开,长江路藏着六朝博物馆,新街口则挤满了奶茶店和商场。

最妙的是,你上午还在明城墙上看长江奔流,下午就能钻进先锋书店的文艺小世界。

这种时空错位感,别的城真学不来。

走进明孝陵那刻,我彻底成了"石象路控"。

七百多米的神道上,狮子、獬豸、骆驼、大象排着队,像在给游客上历史课。

有网友说"这里的石头比博物馆的更鲜活",我深以为然。

蹲在骆驼雕像前拍了半小时,突然发现它前腿的磨损处泛着包浆——六百年了,多少帝王将相从它身边走过,如今却被我这个吃货当成了拍照道具。

老门东的巷子像迷宫,转角就能撞见德云社的红灯笼。

我蹲在"蓝老大糖粥藕"门口啃赤豆元宵时,听老板娘唠嗑:"这手艺传了四代,糖要熬到能挂旗。

"隔壁桌两个姑娘举着"蒋有记"的锅贴拍照,突然惊呼:"这汁水怎么像灌汤包!

"抖音上有人说"老门东是南京的胃",我嚼着陆氏梅花糕想,这胃里装的,怕是半部金陵史。

在民国的展厅里,我盯着张爱玲穿过的旗袍发愣。

那料子已经泛黄,盘扣却还精致如初。

想起她在《南京记行》里写"南京的月亮比上海的圆",突然就笑了。

展柜旁有对老夫妻,爷爷指着青铜器说:"我小时候在朝天宫见过这个。

"奶奶白他一眼:"那会儿你才五岁,能记得啥?

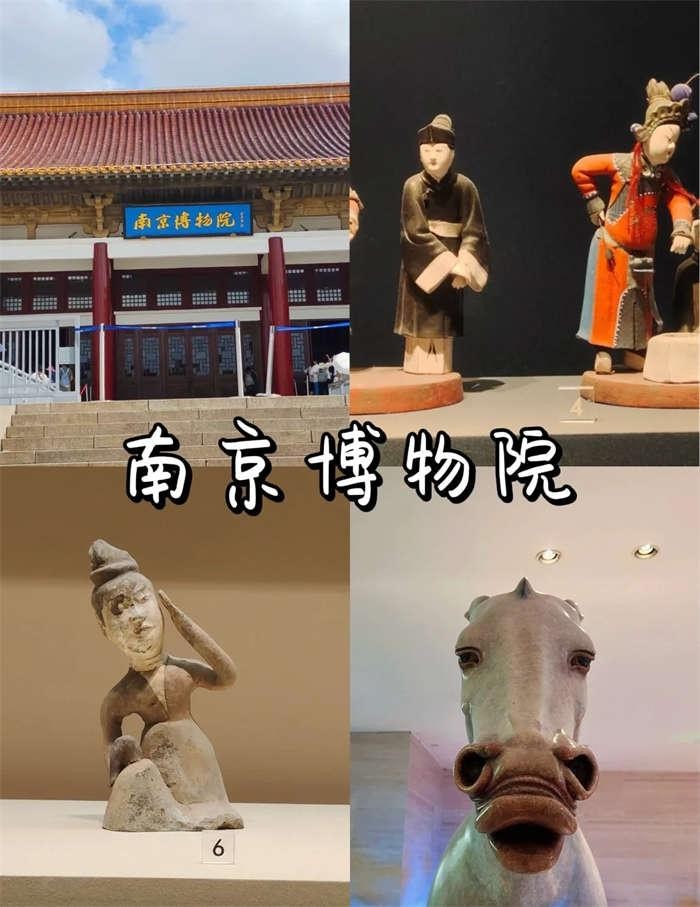

"小红书上有人问"南博值不值得去",我想说,光是听这些活历史讲故事,就值回票价了。

长江路不过两公里,却藏着从东吴到民国的层层年轮。

六朝博物馆的竹影墙上,光斑随着日头移动,像在播放老电影。

我靠在江宁织造博物馆的云锦展柜前,看金线在光线下流转,突然想起《红楼梦》里"软烟罗"的描写。

微博上有段子说"南京的路名都是考点",我倒觉得,这些路名里藏着城市的记忆密码。

去灵谷寺看萤火虫那晚,我差点摔了相机。

黑暗中,无数小光点在松林间飞舞,像谁打翻了星子罐。

有网友发视频配文"这是南京的魔法时刻",我蹲在无梁殿前,听着蝉鸣和蛙声,突然明白为什么古人说"灵谷深松"。

同行的大爷说:"我年轻时在这儿谈恋爱,现在带孙子来看萤火虫。

"这大概就是南京的浪漫——连时光都舍不得走快。

"江南佳丽地,金陵帝王州",南朝谢朓的这句诗,放在今天依然贴切。

只不过现在的"佳丽"变成了鸭血粉丝汤,"帝王"化作了盐水鸭。

有本地人调侃:"在南京,历史是下酒菜,美食才是正餐。

"我倒觉得,这城的魅力就在于,它能让你一边啃着烤鸭,一边和六朝的魂灵隔空碰杯。

说真的,来南京前我总担心"景点太闷",结果被美食治得服服帖帖。

从李记清真馆的牛肉锅贴,到芳婆糕团店的乌饭包油条,从科巷的陶记正宗德州扒鸡,到南湖的胖子砂锅,这城的烟火气能把人的胃撑成气球。

网友说"在南京,减肥是犯罪",我举双手赞成——毕竟,错过任何一家老字号,都是对味蕾的辜负。

清晨六点,我蹲在许阿姨糕团店门口等青团出锅,看阿姨们用糯米粉裹住春天的味道。

中午在叶新小吃嗦鸭血粉丝汤,老板娘特意多舀了勺辣油:"本地人吃这个,要配汤包。

"晚上钻进明瓦廊夜市,被烤苕皮和梅花糕喂得直打嗝。

微博美食榜说"南京是碳水天堂",我摸着圆滚滚的肚子想,这哪是天堂?

分明是吃货的极乐世界!

有天坐地铁二号线,听见两个小学生争论:"苜蓿园站的名字是不是因为以前种苜蓿?

"旁边大爷突然插话:"明朝时这儿是马场,苜蓿是给马吃的。

"全车厢的人都笑了。

后来查资料发现,南京的地铁站名真有讲究——莫愁湖、云锦路、雨花门,每个名字都是段微型历史课。

这种细节,让旅行多了份意外的趣味。

离开那天,我在机场买了包桂花鸭。

飞机起飞时,透过舷窗看南京城渐行渐远,突然想起在先锋书店看到的一句话:"南京是座会呼吸的城市。

"确实,它的每块城砖都带着温度,每道小吃都藏着故事。

如果你也想来,记得带上256G的胃——毕竟,在这座把历史和美食都熬成汤的城市里,好胃口,才是最好的通行证。

(如果文中有写的不准确的地方欢迎大家指正~~~文中部分图片来自网络收集,如有侵权可以联系删除)