“原来清明节是按阳历过的?

!

”——刷到这条热搜的时候,地铁里一半人都在低头查日历。

真不怪大家懵。

春节、端午、中秋,年年都要翻黄历算日子,唯独清明,手机锁屏直接告诉你:4月4号,到点放假。

老祖宗过个节,怎么还搞“双标”?

答案藏在一句老农的口头禅里:“清明前后,种瓜点豆。

”种地要看太阳,不看月亮。

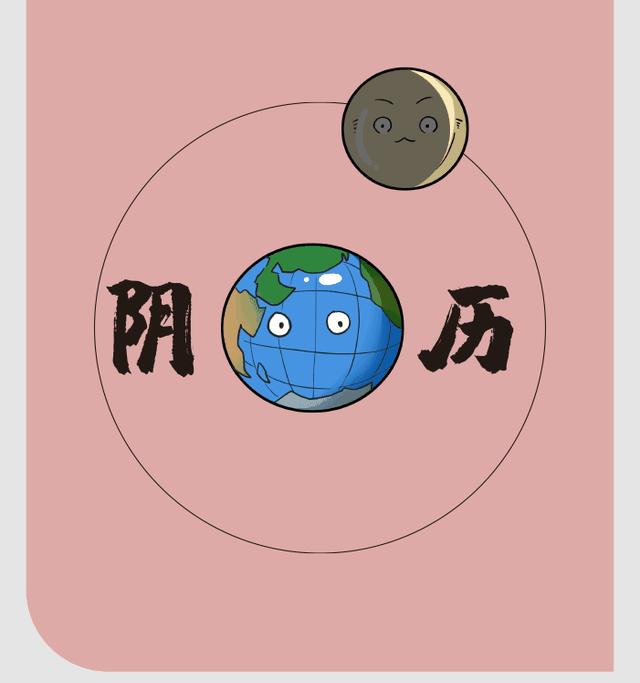

阴历只管月亮圆缺,管不了哪天升温、哪天雨透。

古人把太阳绕黄道跑一圈切成24格,清明正好落在第5格,气温、雨量、日照全卡在春耕的“黄金档”。

要是跟着阴历跑,今年三月清明,明年闰到四月,种子都哭晕在田里。

所以,清明不是“背叛”阴历,而是被24节气这个“阳历小分队”借调了。

这套阴阳合历的操作,比单纯阴历或阳历都鸡贼:既让春节永远落在寒冬腊月,又让清明钉死在春暖花开,一鱼两吃,两千多年没翻车。

杜牧写“路上行人欲断魂”的时候,其实也在踏青。

扫墓和郊游同一天,听起来魔幻,细想却合理:刚给祖先拔完草,转身看见满眼新绿,生死之间就隔了一阵风。

现代人把这两件事拆成“上午哭坟,下午野餐”,仪式感拉满,反而少了古人那种“一边掉眼泪一边放风筝”的混搭情绪。

更妙的是,阳历日期让清明成了中国传统节日里的“国际通用款”。

春节写邮件得解释“今年除夕是2月9号”,老外一头雾水;清明直接甩一句“April4th”,对方秒懂。

去年伦敦唐人街办清明文化周,连BBC都报道“中国人在春天纪念祖先”,用的就是公历时间轴。

有人吐槽:按阳历算,清明总撞上工作日,调休凑假太折腾。

但换个角度,正因为日期固定,它成了全年唯一不用“查黄历”就能提前三个月买机票的节日。

北漂沪漂们能精准锁定4月4号凌晨的高铁,回家给爷爷摆上一碗他最爱的阳春面——这份确定性,在变动不居的现代生活里,反而成了奢侈。

下次再被问“清明为啥不是阴历”,就把这篇甩过去:它不是忘了本,只是选了最适合告慰祖先、也最适合自己撒野的那天。

毕竟,春天那么短,别让算日子耽误了看桃花。