无锡这座城,总让人想起太湖烟波里摇橹的船娘和青砖黛瓦间飘出的评弹声。

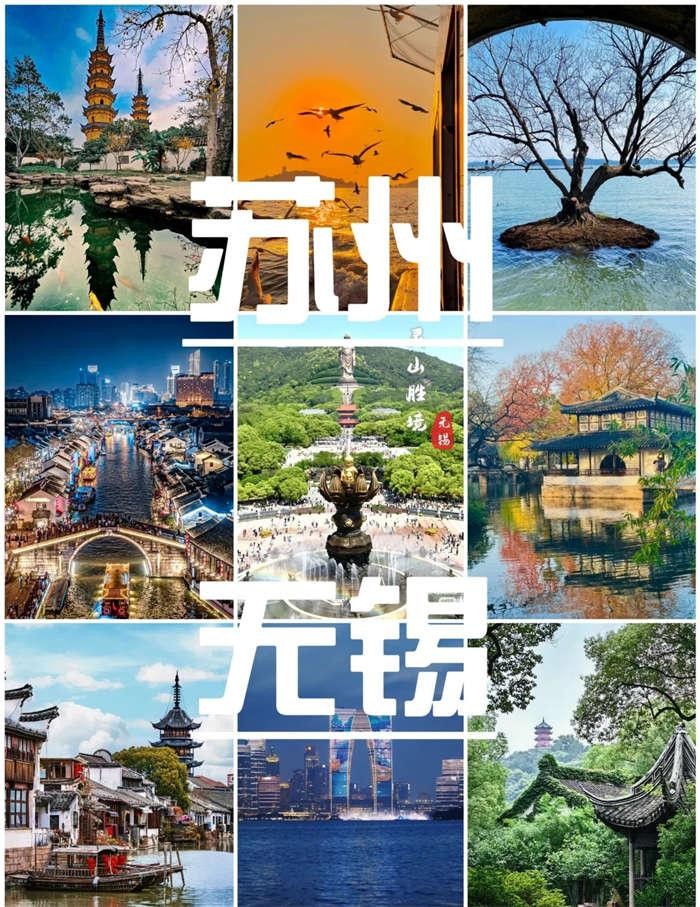

作为长江三角洲的明珠,它既不像上海那样喧嚣,也不像苏州那般精致得让人喘不过气,倒像是江南水墨画里晕开的那一抹淡青,既有千年古运河的潺潺水声,又藏着现代工业的脉搏。

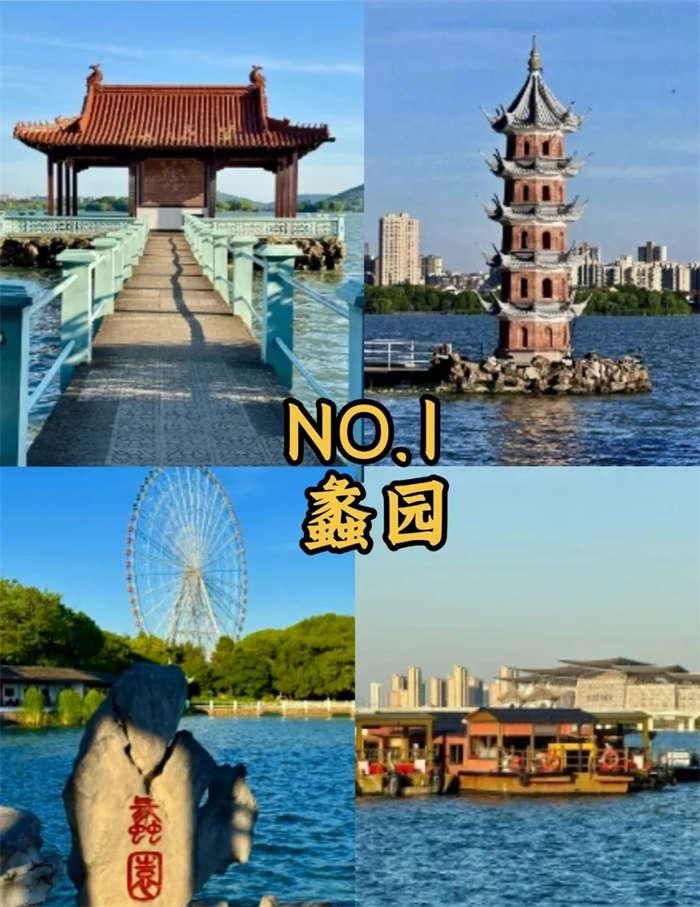

记得小时候在课本里读到“太湖佳绝处,毕竟在鼋头”,总觉得是文人夸张,直到亲眼见过三万六千顷碧波在阳光下碎成金箔,才懂得何为“江南第一山”。

上个月临时起意又来了趟无锡,本想着不过是重游故地,连相机都没带。

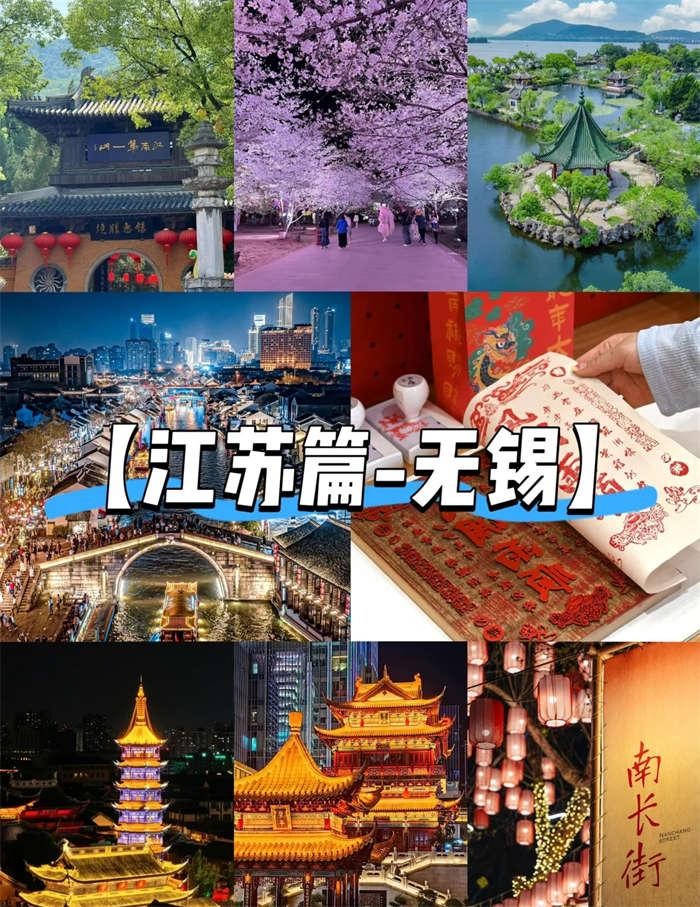

可当鼋头渚的樱花雨扑簌簌落在肩头,当惠山古镇的油酥饼香钻进鼻腔,当南长街的灯笼在暮色里次第亮起,突然觉得这座城像坛陈年黄酒,越品越有滋味。

有网友在小红书上说:“无锡是江南最会过日子的城市”,这话一点不假——它既保留着梁溪书院的墨香,又把物联网产业做得风生水起。

说实话,来之前对无锡的期待值并不高。

毕竟这些年走过二十多个江南古镇,看多了千篇一律的乌篷船和绣花鞋。

可当我在南禅寺码头看到穿蓝布衫的老船工熟练地解开缆绳,当听见锡剧《珍珠塔》的调子从茶楼飘出来,突然想起微博上有位本地人说的:“我们无锡人,早上要碗面,晚上泡壶茶,日子就过得熨帖。

”

这种不紧不慢的烟火气,竟比那些网红打卡点更让人留恋。

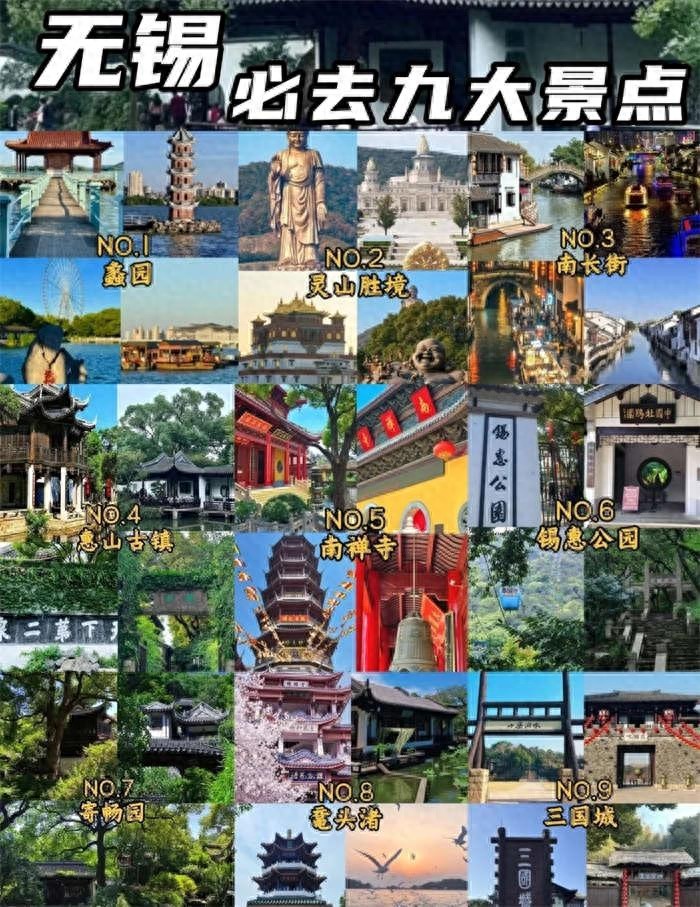

无锡的景点像珍珠串在运河两岸。

鼋头渚的樱花谷是春日顶流,但深秋的蠡园别有风味,红枫倒映在蠡湖里,像是打翻了调色盘。

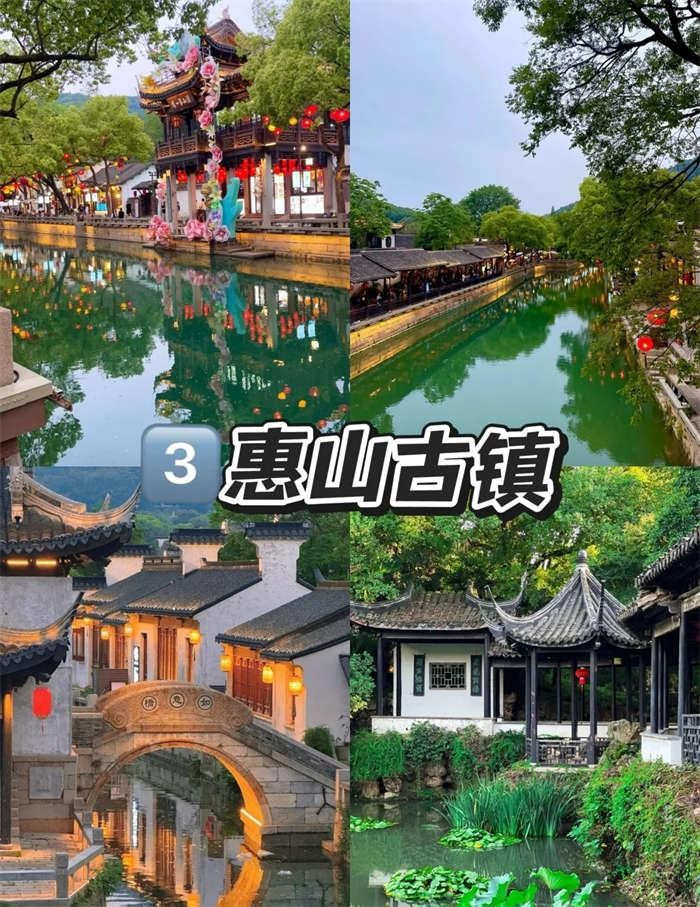

惠山古镇的祠堂群藏着半部江南文化史,寄畅园的假山叠石据说让乾隆皇帝念念不忘。

还有灵山胜境的大佛,站在梵宫广场仰头看,金灿灿的佛手从云层里探出来,震撼得说不出话。

抖音上有人拍夜游拈花湾的视频,灯光秀配着禅乐,恍若穿越到盛唐。

鼋头渚的樱花季确实名不虚传,但更让我难忘的是清晨五点蹲守在鹿顶山看日出。

当第一缕阳光刺破云层,太湖像块被唤醒的蓝宝石,远处渔船的马达声混着鸟鸣,突然懂了陶渊明“久在樊笼里,复得返自然”的心境。

有网友攻略说:“樱花谷要逆光拍才出片”,我试了果然,粉白花瓣在逆光里透出琥珀色,美得像假花。

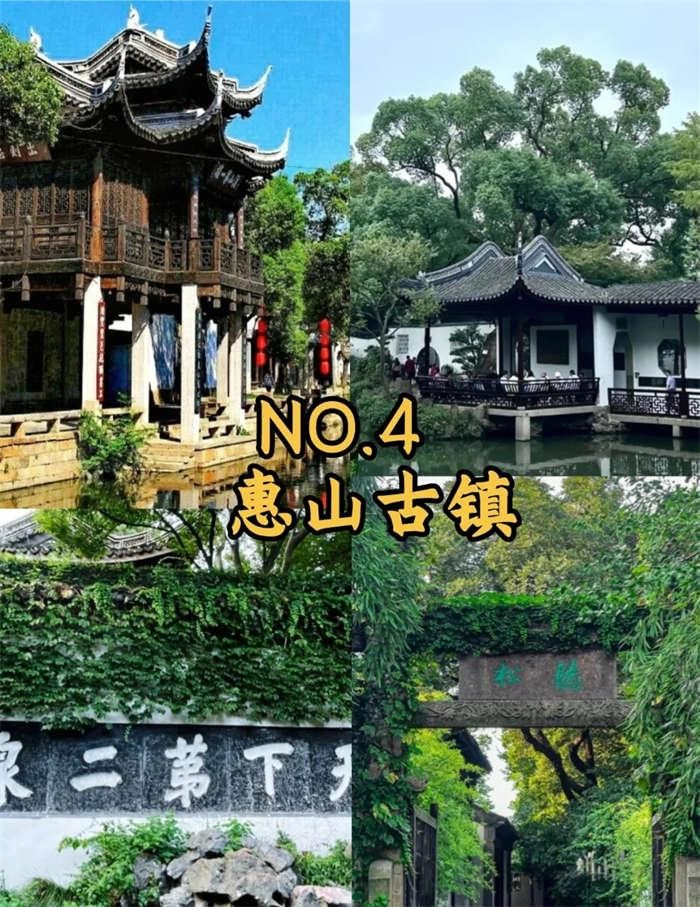

惠山古镇的祠堂群让我这个历史迷大开眼界。

王氏、钱氏、杨氏……几十座祠堂鳞次栉比,梁溪书院门口的楹联“风声雨声读书声声声入耳”还刻着当年东林党人的风骨。

在二泉书院看到阿炳故居,斑驳的墙壁上留着他当年拉二胡的印记,突然觉得《二泉映月》的悲怆,或许就来自这江南烟雨里的苍凉底色。

灵山胜境的大佛脚下,有位卖香烛的老伯跟我闲聊:“这佛像有88米高,手指头比人还大。

”

我仰头望着佛面,阳光在金箔上流转,梵宫里正在表演《吉祥颂》,360度旋转舞台配合全息投影,佛教故事变得生动可感。

想起微博上有游客说:“在这里,连空气都带着禅意”,确实,连香火味都透着股清净。

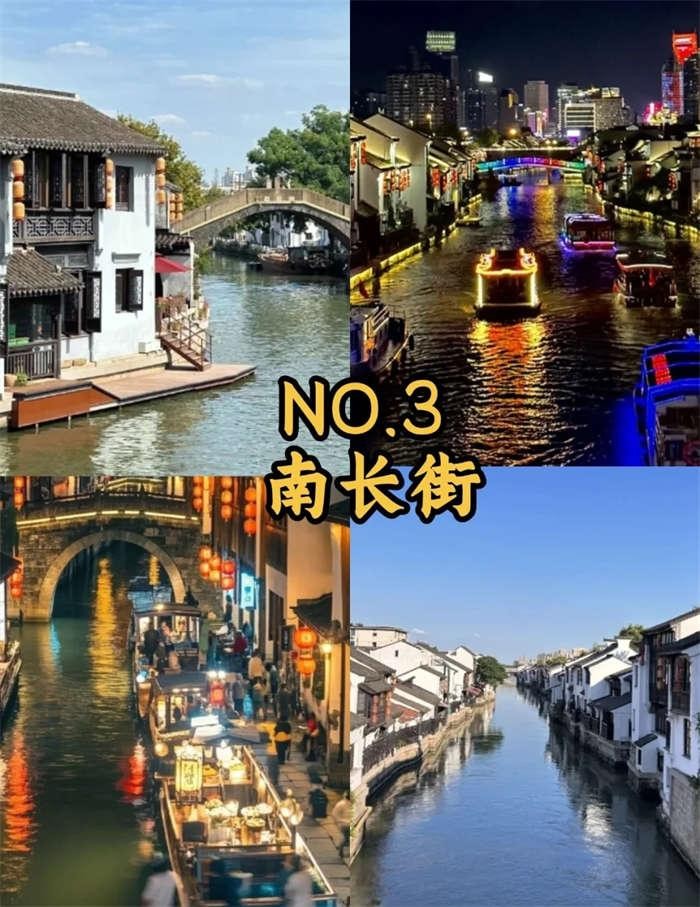

南长街的夜最是鲜活。

临河的茶馆飘出评弹声,老式理发店的霓虹灯管在暮色里忽明忽暗,酒吧街的驻唱歌手抱着吉他唱《无锡情》。

有小红书博主推荐“老牛窝里”的本帮菜,我们循着导航找到时,门口已经排起长队。

油爆虾甜中带鲜,无锡排骨酥得能脱骨,这才明白“浓油赤酱”四个字的真谛。

“江南可采莲,莲叶何田田”,无锡的夏天就该是这般模样。

在贡湖湾湿地公园,我遇见举着长焦镜头的摄影大爷,他指着远处说:“看,白鹭!

”果然,成群的水鸟掠过水面,翅膀尖儿点碎一池荷花。

这让我想起抖音上那句“无锡的夏天,是薄荷味的”,此刻坐在长椅上吹着湖风,倒真尝到了那抹清凉。

这趟无锡行最惊喜的,是在清名桥古运河遇见摇橹船。

船娘穿着靛蓝布衫,哼着不成调的小曲,橹声搅碎一河月光。

有本地网友在贴吧写:“我们无锡人,摇橹船是祖辈的脚力”,此刻听着欸乃橹声,突然觉得那些玻璃游船、电动画舫,终究少了份水乡的魂。

无锡的美食藏着江南的温柔。

清晨去穆桂英美食城,三鲜馄饨配玉兰饼,甜咸交织在舌尖炸开。

新万鑫银丝面馆的鸡汤面,汤头清亮得能照见人影,面条细如发丝却不断。

最难忘惠山油酥饼,酥皮掉渣,葱香混着猪油香,连吃三个都不腻。

微博上有食客说:“无锡菜是初恋的味道,甜得恰到好处”,这话太贴切。

在蠡湖中央公园遇见拍婚纱照的新人,新娘的裙摆扫过二月兰丛,新郎紧张得直搓手。

有个小朋友举着棉花糖追泡泡,糖丝粘在脸上像小花猫。

这些瞬间让我想起小时候,外婆总说:“无锡是福地,连风都带着甜味。

”

此刻坐在蠡湖边的长椅上,看夕阳把云霞染成蜜糖色,突然觉得,所谓人间烟火,不过就是这般平凡却温暖的画面。

离开无锡那日,特意绕去荣巷老街。

青石板路被雨水冲刷得发亮,老式理发店的转椅吱呀作响,裁缝铺的阿姨踩着蝴蝶牌缝纫机。

想起抖音上那句“无锡是本活着的史书”,此刻抚摸着斑驳的砖墙,突然懂得:真正的江南,不在那些修葺一新的景区里,而在这些依然冒着热气的市井生活中。

这座城,终究把千年文脉化作了骨血里的温柔,让人来了还想再来。

(如有写的不对的地方欢迎大家指正~~~文中部分图片来自网络收集,如有侵权可以联系删除)