黎族,是海南岛最早的居民,黎族语言属汉藏语系壮侗语族黎语支。大多数黎族人都能兼说汉语。黎族主要聚居在海南省的陵水、保亭、三亚、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、五指山等县市,其余散居在海南省境内的万宁、儋州、屯昌、琼海等县市以及贵州等省。

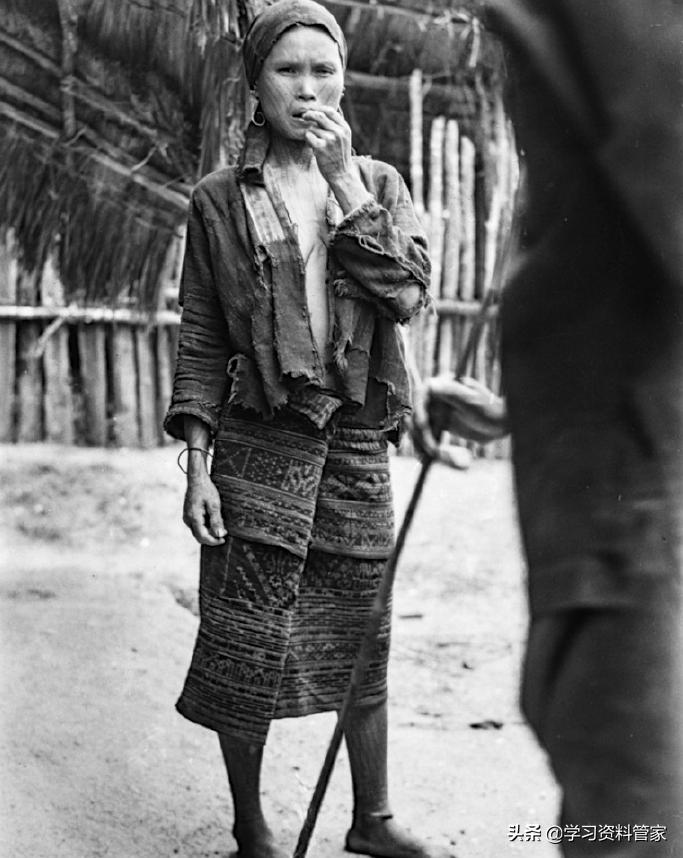

海南原居民生活困难,生产力落后,生活条件恶劣

黎族称汉族为"美",意即"客",他们以汉人为客人,自己则以土著自居。从语言系属来看,黎语与源于古代越族的壮、布依、侗、水、傣等族语言同属于汉藏语系壮侗语族,在语音、语法和词汇上都有显著的共同特征,说明其与壮、布依、侗、水、傣等民族有密切的渊源关系。

当时的的劳动人民,穿着简陋

海南黎族有文身的习俗,黎语叫模欧、打登。黎家人文身古有定制,文身是民族的标志。由于各种原因,妇女在成年前,必须进行文身。不然,死后不能葬于家族墓地。

身上似乎布满伤痕,实则是民族传统的文身

古越人生活习俗上的许多特点,如:断发文身、鸡卜、巢居等,不仅见于有关黎族先民的历史文献记载中,甚至在海南黎族人的现实生活中也不难发现它们的痕迹。如至今仍然存在的黎族妇女文身、白沙南开一带的干栏式船形屋、鸡卜等都是古越人的遗风。

当时的两个妇女体现了其民族的传统文化

文身时,谱有法制、图有定形;施术年龄也有具体的规定。文身一般程序是,施术者先用鸡毛(树技、草棍)蘸染料,在被文身者的待刺位置绘制花纹图案,后文刺。

传统文化才是民族的最大传承

传统服饰中,黎族妇女经常穿无领、直领、对襟上衣;下穿筒裙。束发脑后,插银簪、骨簪。黎族妇女常披绣有花图案的头巾;她们喜欢佩戴项圈、耳环、手镯等饰品。

传统服饰的展现

传统服饰中,黎族男子的服装一般是对胸开襟、上衣无领、下着腰布。男子通常结发于脑后或额前。黎族男子大多喜好烟酒。黎族妇女喜欢槟榔。黎族三餐以大米为主。

生活虽然贫穷,但感觉还算其乐融融,小伙伴们玩得很开心

铁质农具如犁、耙、铲等虽早已使用,但不普遍,农民普遍使用木耙耙田。农业生产以稻谷为主,其中种一造的旱地较多,种两造的水田较少。

这时候的生产力是多么落后呀,辛苦一年,未必能吃饱呀