商纣王是商代亡国之君,他在兄弟中排行老三,按照嫡长子继承的原则,应该是有长兄微子继位才对。原来,这是因为纣王母亲身份的原因。在生下兄长微子,微中衍后,她的身份是妾,而庶出的儿子是无法继承王位的。

而生纣时,他的身份是皇后,所以纣就成了人为规定的嫡长子。古人对于嫡庶的规定是非常严格的,地位非常悬殊,就在于嫡长子要继位执掌王族的大权,这正是古代宗法制度的特点,称之为“立嫡以长不以贤。立子以贵不以长”,也就是说“子以母贵”。

为什么要实行嫡长子继承制?很明显的是避免兄弟之间的争斗,但是这种争斗并不能真正避免,历史上王子之间为争夺王位,明争暗斗,你死我活的事情屡见不鲜。九子夺嫡,这是大家所熟知的。嫡长子跟随父亲时间长,最早受到历练,这或许也是受到器重的原因。其实,这也不是最根本的原因。

其实,当我们走入历史深处会发现,在阶级社会出现以前,嫡长子并不尊贵,并且常常被杀掉食用。

这并非奇谈怪论,我们先来看古代文献中找到的一些例子。

越东有輆沐之国,其长子生,则解而食之,谓之宜弟。(《墨子·节葬下》)

楚之南,有啖人之国者桥,其国之长子生,则解而食之,谓之宜弟,美则以遗其君,君喜则赏其父。岂不恶俗哉?” (《墨子·鲁问》)

上引《墨子》中的两段话,都指出南方有少数民族,有杀长子而食用的风俗,并且这种做法,主要是对弟弟有益。并且如果味道鲜美了,父亲把这羹汤献给君长,还会得到赏赐。

同样的,这段记载也见于《后汉书》,并且指出其为乌浒人。

其(交阯)西有瞰人国,生首子辄解而食之,谓之宜弟,味旨则遗其君,君喜而赏其父……今乌浒人也”。(《后汉书·南蛮传》)

不过在《汉书》中,这种风俗,似乎又到西北部少数民族地区。

羌胡尚杀首子以荡肠正世,况于天子而近已出之女也。(《汉书·元后传》)

这是京兆尹王章弹劾大将军王凤,他进献给汉成帝的皇帝的女子是已经出嫁过的,会造成皇族血统的不纯正。所谓“荡肠”用今天的话说就是“堕胎”,王章的话无意中流露出杀死首子的原因“正世”,用直白的话的说就是保证孩子是自己的。这个我们下文还要分析,暂且安住。

大家可能都知道“易牙烹子“的传说。易牙是齐桓公的厨师,他有超强的辨别味道的能力,据说他能分辨出渑水和淄水混合后各自的味道,这种说法来自《列子·说符》:孔子曰:“淄渑之合,易牙尝而知之。”听说齐桓公没吃过人肉,就杀了自己的儿子,煮熟了给桓公吃,以此取得齐桓公的信任。这个故事在文献中多有记载。比如:

① 公曰:“易牙如?”对曰:“杀子以适君,非人情,不可。”(《史记·齐太公世家》)

② 桓公好味,易牙蒸其首子而进之。(《韩非子·二柄》)

③ 夫易牙以调和事公,公曰:惟烝婴儿之未尝。于是烝其

④ 首子而献之公。人情非不爱其子也,于子之不爱,将何有于公?(《管子·小称》)

⑤ 昔者齐桓公好味,而易牙烹其首子而饵之。(《淮南子·主术训》)

易牙又称狄牙,很可能他来自少数民族,就如上文所分析的,有杀长子而食用的风俗。

其实,在古文字中也有食用婴儿的形象展示。首先,我们来看“孟”字。孟在古代常作为兄弟排行中对老大的称呼,所谓孟仲叔季。孟姜女就是姜姓人家的老大女儿。《说文解字》:孟,长也,从子皿声。这里的“皿”不但表声,而且表义,正是小儿在器皿中做羹汤之形。可以参考下图的两个金文图形。

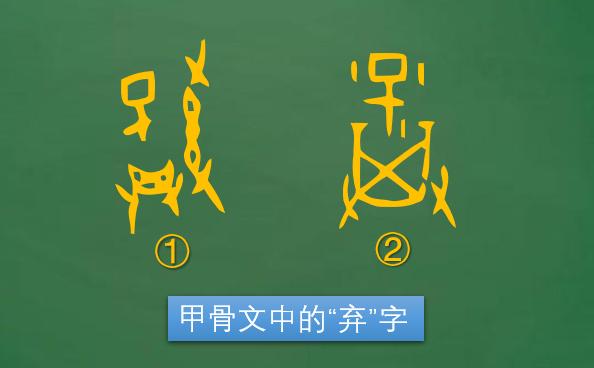

我们再来看另一个字形“弃”。甲骨文字形就是把一个捆扎起来的孩子,用簸箕丢掉的意思。后稷,原名就叫弃,他是帝喾的嫡长子,出生后就被丢弃了。但是受到神力的保护,顽强的生存下来。因他从小就善于稼穑,后来尧舜二帝都先后让他掌管农业生产。

为什么要杀长子,上文我们在分析王章呈给皇上的奏书中已经提到,这样做的目的是为了保证孩子确实属于己出,而不是别人的。这实际反映出人类从群婚到对偶婚之间的过度状态。群婚时代,男子走婚,生下的孩子只知其母,不知其父。而随着男子走上家庭的主导地位,为了财产和继承的需要,他对妻子的控制权进一步加强。那时的女子往往在婚前可能有了性行为,为了保证孩子是自己的,出于一种保险行为,干脆就采取杀掉长子的方法也就顺理成章了。当然这种野蛮的做法,随着文明程度的提高,以及对人口滋长的需求,慢慢被抛弃了。

不过,且慢,还有一种说法也是颇为引人注目,并且也有很大的合理之处。我们不要忘了人类的幼年期,面对残酷的自然界,显得十分缩小,他们不得不祈求神灵的佑护,以求的内心的安慰。而要得到神灵的保佑,自然要把最好的珍贵的东西,这献祭的东西会不会自己的大儿子呢?

中国古代农业社会里有“尝”祭,就是说农作物出产后,必须祭祀神灵,才能自己食用。未尝不食新(《礼记.少仪》)因为,秋天大量粮食作物成熟,所以尝就成为秋祭的代称,当然这种祭祀也会献上牲畜,当然也可能是用人献祭,商代的甲骨文中我们能看到大量人牲被杀死的记录。我国古代少数民族杀首子而食之的说法,可能也是这种祭祀,目的是为了保佑丰产。祭祀后分食祭品称之为“分胙”也是一种悠久的传统,异曲同工的是《圣经》也有以头生子献祭的记载。所以,我们也有理由相信,头生子被杀,很可能与祭祀有极大关系。

为什么后来又立嫡长子作为继承人,成为家族中尊贵的焦点呢?这是因为随着对偶婚变为一夫多妻制,妻子婚前不再有性行为,没有了抚养别人儿子的可能。而妻子是明媒正娶而来,并且对于帝王诸侯贵族来说,妻家往往有很大的势力,地位也非常尊崇,并且也会带来丰厚的陪嫁。所以在夫家自然地位尊贵,这就是子以母贵。而古代实行媵妾制度,妾只不过是与妻有亲戚关系,或者只是陪嫁,本没有什么尊贵的地位,他们只不过是为了延续贵族血脉的补充,嫡妻一旦生不出儿子,她们的儿子才能以替补继承人的身份出现。如果嫡妻有了儿子,她们的孩子是没有做继承人的机会的。