江西真是个神奇地方,说起开国名将,你随便提十个,蒸蒸日上的身世、翻江倒海的功绩,总能让人咂咂嘴巴——怎么都这么有分量?有人说这里的水土养人,有人半开玩笑,说江西人要么捧书卷,要么端枪杆。今天想和大家聊聊江西出的那几位顶级将军,不是枯燥堆人名、讲履历,而是讲点他们身上真实的故事——你会发现,名将也都是有血有肉的人,是在风口浪尖上摸打滚爬出来的。

首先说说萧华,这个名字,现在很多年轻人听着像小孩,实际上人家可是共和国历史上最年轻的上将。用现在的说法,他算是“娃娃司令”,却不是白捡来的头衔。兴国县,是江西革命氛围最浓的地方之一,萧华十来岁就开始给苏区写标语,干政工。那几十封风雨夜做的动员信,里头有羞涩、有倔强,夹着泥土的味道。他不是身板最硬的那个,甚至据同乡回忆,小时候还体弱多病,但动脑子动得比谁都快。后来在组建空军时,和刘亚楼两个脾气火爆的人,一个主抓技术,一个主抓组织,配合得跟唱和一样——俩人吵架的时候连保密员都不敢进门,吵完第二天又钻同一张图纸琢磨飞行员怎么选。有一回审查飞行基地,萧华硬是拿着跳皮筋的小本子亲自数了滑坡角度,瞅着不对劲,场地负责人都傻了眼:“上将怎么还会看这些?”你说这人能不厉害吗?

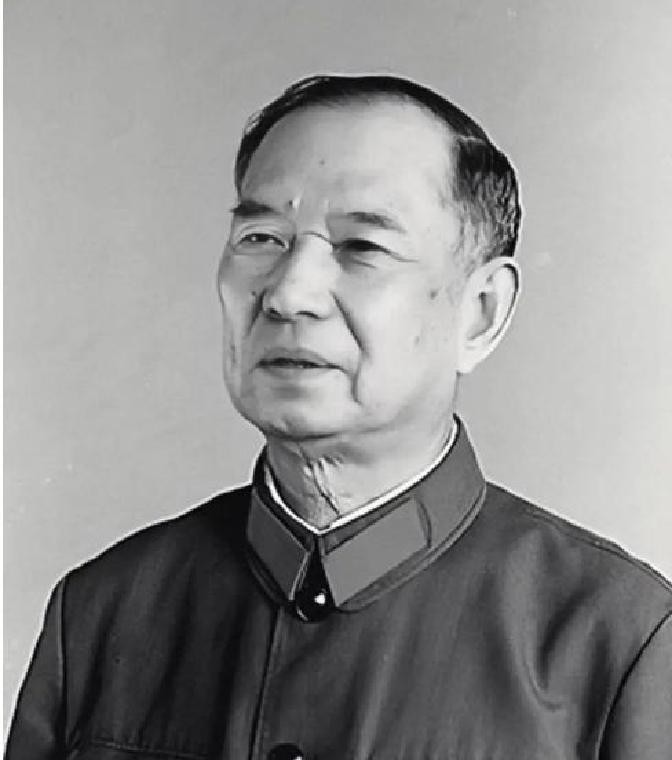

再说赖传珠,赣县的名人。很多老红军复员后都回家,赖传珠是那种“干到头发白也不撒手”的人。他的身材不高,也不显眼,话也不多。有人讲他政治挂帅,其实那人打仗也很激进。抗战期间的新四军,最难熬的两年,大家吃不饱,还得在林子里学战术,赖传珠跟陈毅搭班子,白天带兵,晚上熬大锅饭,顺手写材料到夜半。曾有新兵笑称:“赖政委的脸色比地图还复杂”,意思是他思虑很重,一直在掂量怎么减少损失。东三省打完,他押着兵往海南奔——据当年幸存者说,赖传珠让前线战士每人都写家书,哪怕寄不出去。说白了,这人是用心去管兵,不是只管打仗。

陈奇涵来自兴国,说起他,那是老苏区“噱头最多”的一位。领导赣南起义时,据说家里人担心他身体不行,他偏要杵着病腿连夜开会。在兴国暴动那一夜,火把照得满天红,有个老会计说陈奇涵连口水都顾不上喝,独自奔波几条村,硬是把散兵游勇拢成了队伍。赣南苏区的根基,就是他不眠不休搞出来的。后来上面有人要调他去北方,他和弟弟一顿饭吃了三碗米饭,说:这仗,不能打回头炮。

说梁兴初,吉安人。八一南昌起义那会他年纪还小,但这人的狠劲早就在村里传开。东北战场,罗荣桓夸他“像豹子下山”,朝鲜那会美国佬装备炸得地皮直冒烟,他带第38军在夜里猫了整整三天,粮食都快断了也不带退。听老兵们讲,梁兴初最讨厌“打顺风仗”,一有险招就点名亲自带队冲,后来彭德怀评价他:“真敢把命赌在战场。”他的部队,被人叫成“万岁军”,这不是嘴上说说,是真有几次几百人对阵几千人,还能打到最后。

讲到丁盛,于都人,名声很猛。什么猛将、闯将、悍将,实际上他小时候据老家人说是个顽皮孩子,一到麦收季,他会偷偷跑到战壕边学老兵丢石头。解放军第54军到了朝鲜战场,面对的是美军坦克,丁盛直接下令:“把你们的手榴弹都扔到窝里去。”金城反击那几天,阵地一度被碾平,有战士在烈火中只喊了一句话:“司令说了不能退。”后来中印边界那场仗,他亲自进前线。听说印度兵用了新式火炮,丁盛在雨夜里抱着望远镜看了整整五个小时。战争胜负往往是细节决定,他亲口说:老江西,从不怕天黑。

张国华,永新人。西藏解放那年,他带第18军翻过高原,手里攥的不是作战地图,是那些各地干部的户口卡,人到了拉萨老城,第一件事不是占领岗哨,而是给当地百姓送粮食。据西藏回忆录里的干部写,张国华常常凌晨巡视,亲自在帐篷里熬酥油茶给士兵暖胃。他对藏区干部说最多的一句话是:“我们不是来抢东西。”到了1962年中印边境,边防军备差得连御寒衣都不够,张国华逼着行政人员每隔两天给士兵换干袜子。所有人都在打仗,他盯的是兵有没有病。边疆能安宁,并不只是靠枪干出来的。

吴克华,弋阳人。第41军的头一任军长,这个单位在解放战争可硬气了。吴克华打仗喜欢用奇兵,塔山阻击战那会,三十多处阵地全被他自己跑过一遍。有人说他战术多变,其实私下爱吃家乡辣味咸菜。有副官回忆他一口咬下就说:“辣到心头,爽!”细节里见真情。那场仗第四野战军最难守,吴克华顶着炮火硬是没让对方突破。有人笑话说:“吃咸菜能晃过神”,其实那是激励大家坚守的办法。

曾思玉,信丰人。你如果细看华北、西北的战场记载,就能发现曾思玉的身影。他跟着杨得志打仗,讲求韧劲,不打不退。曾思玉早年丧父,母亲靠种地养活一家,有一次部队在太行山遇险,曾思玉熬了一夜,亲自爬到敌后侦查,回来时鞋子掉了一只,冷得直哆嗦,第一句话是:“兄弟们,后面有路。”抗美援朝那会第19兵团换装新枪,曾思玉让战士们先不动手,先学会分解,每一把都亲自检查枪机,一点不马虎。

温玉成,兴国人。抗美援朝第40军军长,就是他第一个带队入朝,还打响了战争第一枪。温玉成打仗不讲花哨,人老心不老。有个老兵说:“温司令最怕走错路。”打仗时叫大家用小树枝做暗号,每走一步都观察三次。解放战争结束那会,他北上戍边,号称“脾气最急的江西人”。据老乡说他性格火暴,但对士兵特别好,从来不给下属留面子,该骂就骂,事后都是亲自道歉。真正带兵的人,心里装着兄弟。

最后余秋里,吉安人。这个人的履历,文武兼备。别人看他当部长、总政治部主任,好像离战争很远,实际上,余秋里最爱钻营地。石油部那会,全国气源告急,余秋里白天开会,晚上让工程师挨个汇报进度。不少老干部说,余秋里能顶事,每一件事都亲自把关。经济建设不是飘在天上的道理,是一个个工程队、锅炉房凿出来的,他自己半夜三点还能跑去油田,看工人操作,一点不装样子。有部下回忆,余秋里有回穿着旧军服在泥地里摔了个跟头,笑着说:“江西人不怕土。”

这些江西出来的名将,真是一个比一个有味道,不是神坛上的符号,而是带着烟火气的大人物。翻开他们的履历,有惊险、有委屈,也有坚持。名字背后,都有长长的乡土气息,和一群像我们一样有血有肉的人,顶着风走了一程又一程。

讲到底,江西的“名将”到底含金量有多高?或许得问当年战壕里那些熬过黑夜的老兵——人家最知道,谁是真能顶事的“骨干”。这些故事,过了这么多年,还这么带劲,真的不是吹牛。你说,一个地方怎么能接连出这么多硬骨头?没准天生如此,没准土里生长的都是倔强。但话说回来,若没点天时地利人和,这批人又怎么会齐齐冒头?历史有时候,真就比小说还让人琢磨。