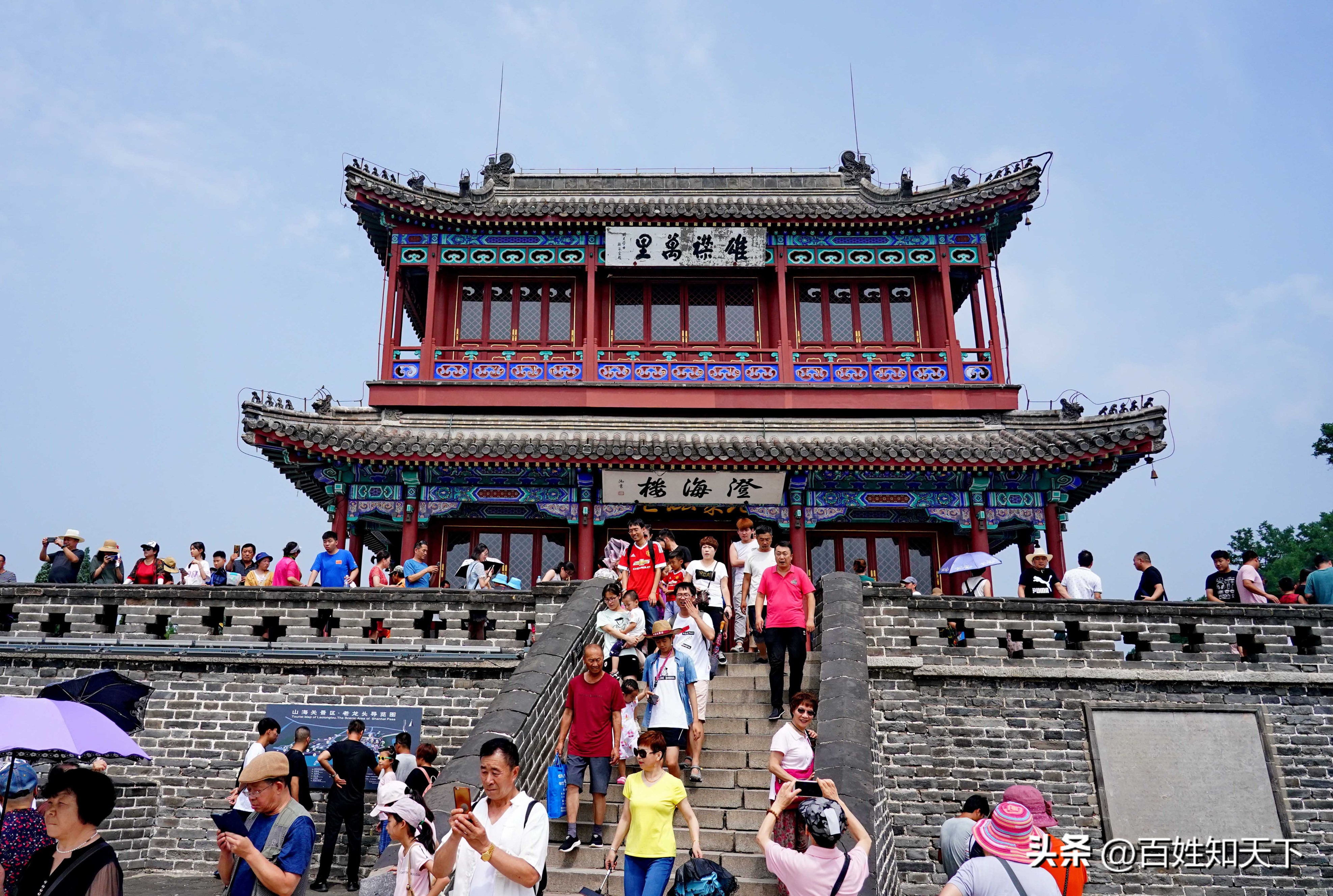

一、山海关:

山海关区位于河北省东北部,隶属于秦皇岛市,是连接东北与华北的咽喉要道,素有“两京锁钥无双地,万里长城第一关”之称,其地理坐标独特,南襟渤海,北依燕山,因“依山襟海”得名山海关,始有“天下第一关”之誉。

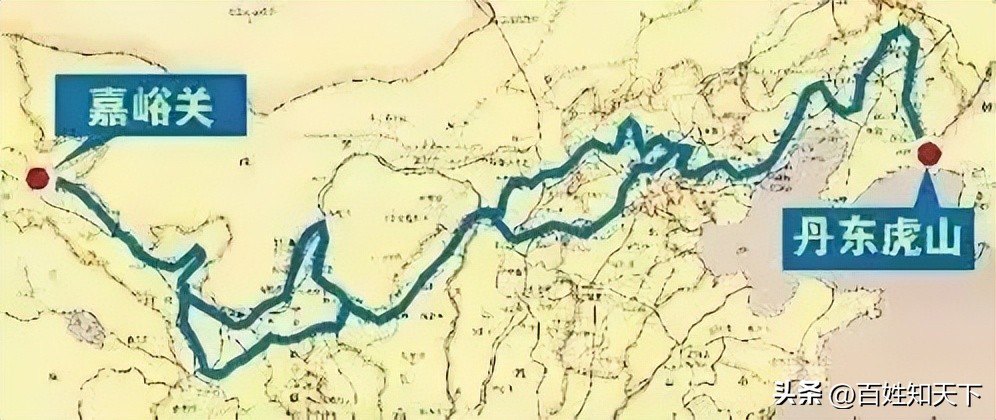

传统常识中“东起山海关,西到嘉峪关”,作为万里长城的起点和终点。

据史料与考古发现,这一表述并不完整,只是源于对明长城主体段落的简化记忆。《明史·兵制》明确记载“东起鸭绿,西抵嘉峪”,而考古学家通过对辽东长城遗址的调查证实,明代长城在辽东地区绵延一千多公里,向东延伸至鸭绿江畔,与山海关段相连(具体地址是山海关北锥子山吾名口到丹东市宽甸县虎山南麓的鸭绿江畔),最终形成“东到辽东虎山,西至甘肃嘉峪关”的完整防线。修正了修正了“东起山海关”的传统认知,这一结论已被纳入教材。

虎山长城位于辽宁省丹东市鸭绿江畔,始建于明成化五年(1469年),是明代辽东边墙的重要组成部分。其修建背景与明朝对东北边疆的防御需求直接相关:明朝皇帝朱棣迁都后,东北兀良哈部与女真族威胁加剧,明朝遂逐步修建辽东镇长城,最终延伸至鸭绿江畔。

虎山是一座状如卧虎的小山,位于丹东市宽甸满族自治县虎山镇,在它的南麓靠近鸭绿江边,它的脚下是滔滔西去一泻千里的鸭绿江,背靠虎山,明代修筑了一座沿江台堡,加之驻兵戍守的边堡,这种地形的选择和防御设施的建置,作为明长城的起点,真可谓有“虎头”之势。

修复后虎山长城如下

二、嘉峪关:

嘉峪关位于甘肃省河西走廊西端,始建于明洪武五年(1372年),是明长城西部的重要关隘,因地处丝绸之路要冲,兼具军事防御与商贸管控功能。

秦代长城西起临洮(今甘肃岷县),汉代长城延伸至西域,而明代长城因防御重心内移,西端止于甘肃嘉峪关,从东向西行经辽宁、河北、天津、北京、山西、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海10个省(自治区、直辖市)的156个县域,总长度仍达6350公里。

虎山长城与嘉峪关分别作为东西起点,共同构成了明长城的完整叙事,也成为中华民族多元一体格局的生动象征

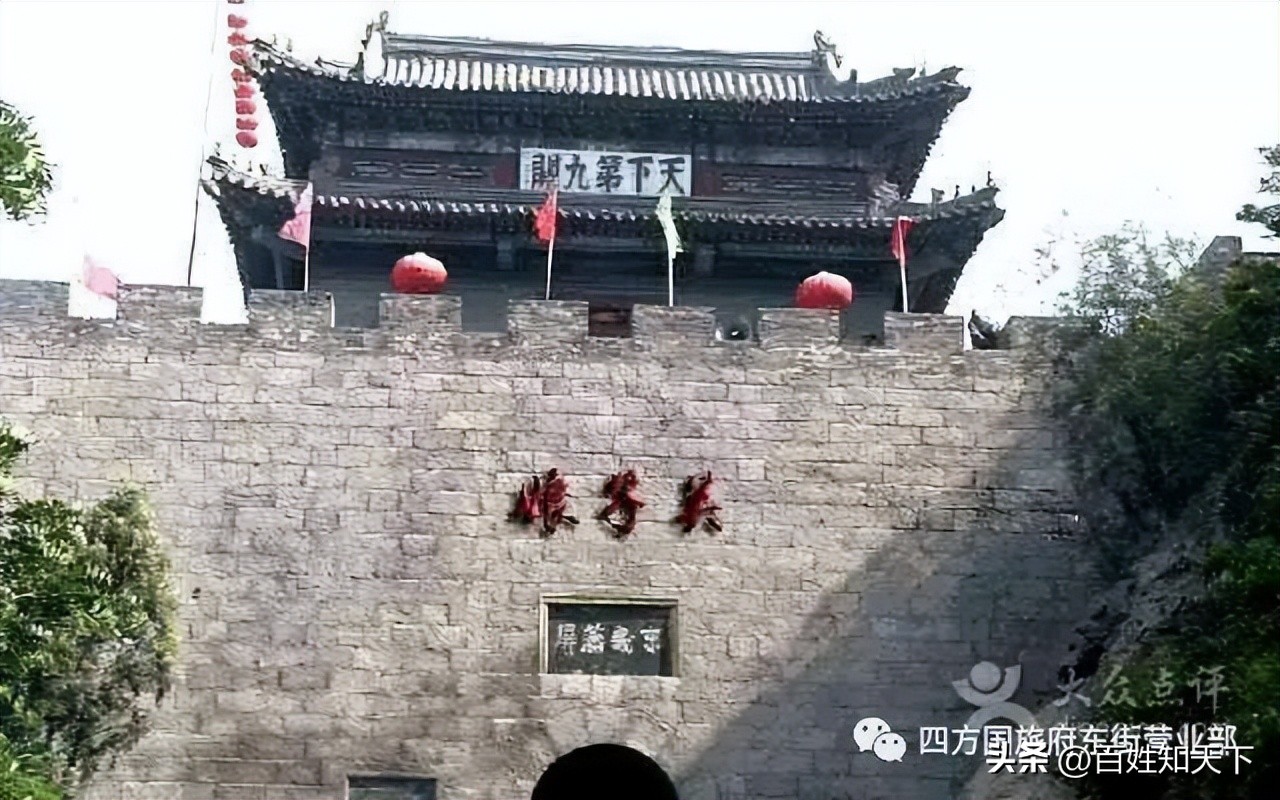

三、雁门关:

又称西陉关,相传每年春天秋天,都有一群群大雁从此飞过,领头的一对大雁腹部各自有一个红色的桃心形印。故称“雁门关”。

位于山西省忻州市代县城以北约20公里处的雁门山中,是万里长城的重要关隘,有“天下九塞,雁门为首”之说,西连宁武关、偏关,合称为“外三关”。东接平型关、紫荆关、倒马关。

与内蒙古交界,古时候雁门关一直处于中原王朝与北方游牧民族发生冲突甚至战争的最前线。

“雁门关之战”

是中国历史上著名的一场战争,发生在公元前215年,当时,匈奴的单于联合了多个部落,向汉朝发动进攻。汉将魏豹率领上万人驻守雁门关,抵御匈奴的进攻。他在关口一带设下连环埋伏,成功地以少胜多大败匈奴。

北宋初期,雁门关一带是宋辽激烈争夺的战场。满门忠烈杨家将都曾在这里阻击抗辽,雍熙三年,杨业陷入重困,负伤被俘,后宁死不屈,绝食而亡。

唐诗人施肩吾《中道上作》

“羊马群中觅人道,雁门关外绝人家。昔时闻有云中郡,今日无云空见沙”

描绘了雁门关外的荒凉景象,人烟稀少,几乎找不到人家。

四、平型关:

古称瓶形寨,明朝正德六年修筑内长城时经过平型岭,并在关岭上修建关楼

平型关位于山西省繁峙县城东北65公里处平型岭上,与灵丘县相交界,古道穿平型关城而过,东接北京西的紫荆关,西接著名的雁门关,构成一条坚固的防线。平型关四周群峰挺拔,地势险要,是穿过内长城的重要通道,为历代兵家必争的战略要地,是中国九大名关之一。

中国的九大名关:山海关、居庸关、紫荆关、娘子关、平型关、雁门关、嘉峪关、武胜关和友谊关。

平型关长城是战国时期赵国所筑,隋代重修,明代在原长城基础上外包砖石,加宽加高。平型关为内长城上内三关与外三关之间的一个重要关隘,为通向北京的古道咽喉。《边防考》称其为“(内长城)东路之门户,东控紫荆,西辖雁门,与团城子堡分管内边百二十里”。明代在此建关楼一座,原关楼已毁。关城周长约1公里,今残高6米。关门坐西朝东,门洞用券栿(juàn zhì)相间的方法筑成。平型关自古就是农耕文明和游牧文明的分界线,两种文明不断地碰撞交融,在该地形成了独特的边塞文化。平型关所在的平型岭是一条带状低地中隆起的部分,所以地势险要。

平型关大捷

1937年,日本侵略者进犯山西。9月25日,八路军115师在距离平型关约5公里处,灵丘县西乔沟一带设伏,一举歼灭日军精锐第5师团1000余人,缴获了大量武器弹药,取得了八路军出师抗日的第一个大胜仗,有力地鼓舞了全国人民抗日救国的信心和勇气。

平型关战役打响的前一天,灵丘县滑车岭村接到上级指示,八路军115师大部队要从上寨连夜赶往平型关对抗日寇,会途经滑车岭村。为此,全村人连夜煮上小米稠粥和玉米,冒着风雨,头顶破衣服,怀中抱着热饭,打着煤油马灯,早早等候八路军战士经过。当天夜里,八路军战士踏着泥泞一路小跑,草鞋全烂了,村民孙尚林和乡亲们把自己的衣服、鞋子硬塞给战士们。当时,一名连长说,需要找几个年轻力壮的老乡带一段路。手中提煤油马灯的孙尚林,自告奋勇要带路,这便是后来的《抗日引路人》感人故事。

五、娘子关

娘子关有万里长城第九关之称,为历代兵家必争之地,位于太行山脉西侧河北省石家庄市井陉县西口,山西平定县东北的绵山山麓。古城堡依山傍水,居高临下,建有关门两座。东门为一般砖券城门,额题"直隶娘子关",上有平台城堡,似为检阅兵士和瞭望敌情之用,天然屏障。另有承天寨、老君洞、妒女祠、烽火台、点将台、洗脸盆、避暑楼等。

娘子关原名"苇泽关",因唐平阳公主(唐高祖三女儿,唐太宗姐姐)曾率兵驻守于此,平阳公主的部队当时人称"娘子军", 故得今名。

民国时期修筑的正太铁路(河北正定到山西太原)和今天的315省道在此交汇相辅相成。娘子关上有对联云:"雄关百二谁为最?要塞三千此关名。"它有"三晋门户"称号,左手一指太行山,右手一指是吕梁。

抗日战争时期,娘子关曾再度发挥防守的作用。1937年10月,日军急于从平型关侵入山西占领太原,受到八路军阻击而失败。后来日军便沿正太铁路线西犯,把娘子关作为一时的争夺目标。当时中国军队以包括八路军一部在内的数万兵力在娘子关设防,阻敌西进,但是最终不敌日军,娘子关迅速被日军占领。

1940年8月,八路军进行的百团大战中,娘子关也曾成为战场。当时,晋察冀军区派10个团兵力击破日军占领的正太线,破坏重点为娘子关至平定路段。8月20日夜,八路军主力一度攻入娘子关。