自古以来便有“得山西者得天下”这一说法。山西四面环山,山岭起伏跌宕,易守难攻,再加之很多要塞都在此地,因此从春秋战国时代开始,山西一直都是兵家必争之地,明代立北京为国都之后,山西更是肩负着保卫京城的重任。如此演变发展,历经千百年,留下了无数关隘,星罗棋布,有关隘近千个。其中最有名气的便是“山西七大名关”。

一、雁门关

作为“中华第一关”的雁门关,是山西的重要关隘,以“险”著称。雁门关的重要性在于,它是古代游牧民族入侵中原的关键要塞,北通晋北重镇大同,南达山西首府太原,可转至政治中心中原和关中,军事战略地位十分重要,更有“天下九塞,雁门为首”之说。

二、杀虎口

二、杀虎口雄伟壮观的古长城、鳞次栉比的烽火台、苍凉古朴的杀虎堡,记录了无数次外攘安内的战役。杀虎口两侧高山对峙,地形险峻,明朝曾多次从此出兵征战胡人,足见其地理位置的重要性。明朝嘉靖年间的一场战争中,守军在孤立无援的情况下,坚守杀虎口长达8个月的时间,这在中国战争史上也不常见。

三、娘子关

三、娘子关作为长城最著名的关隘,娘子关号称“三晋之门户,京都之咽喉”,位于山西、河北两省的交界处,是历代兵家必争之地。古时候行军打仗,粮草是最为重要的,如果绕行他处,也就意味着战线被无形中拉长,这种状况对于行军是极为致命的,因此游牧民族在南下时,宁愿选择冒死攻打娘子关,也不会去选择从其他的深谷沟壑中穿行行军。

四、平型关

四、平型关平型关是晋东北的咽喉要道,两侧峰峦迭起,陡峭险峻,左侧有老爷庙等制高点,右侧是白崖台等山岭。历史上很早就是戍守之地,明朝时期为内长城重要关口,随后几经增修,便有了平型关城堡,后因发生了平型关大捷而举世闻名。

五、偏头关

五、偏头关偏头关东连丫角山,西濒黄河,因东仰西伏,故名偏头,有“晋北之锁钥”之称。偏头关最早成为军事要塞是在北宋时期,此地是与西夏交兵的国防前线,因而驻扎重兵,地位非常高。时至今日,偏关与宁武关、雁门关合称外三关,此三关鼎峙晋北,互为犄角,是北疆之门户,京师之屏障。

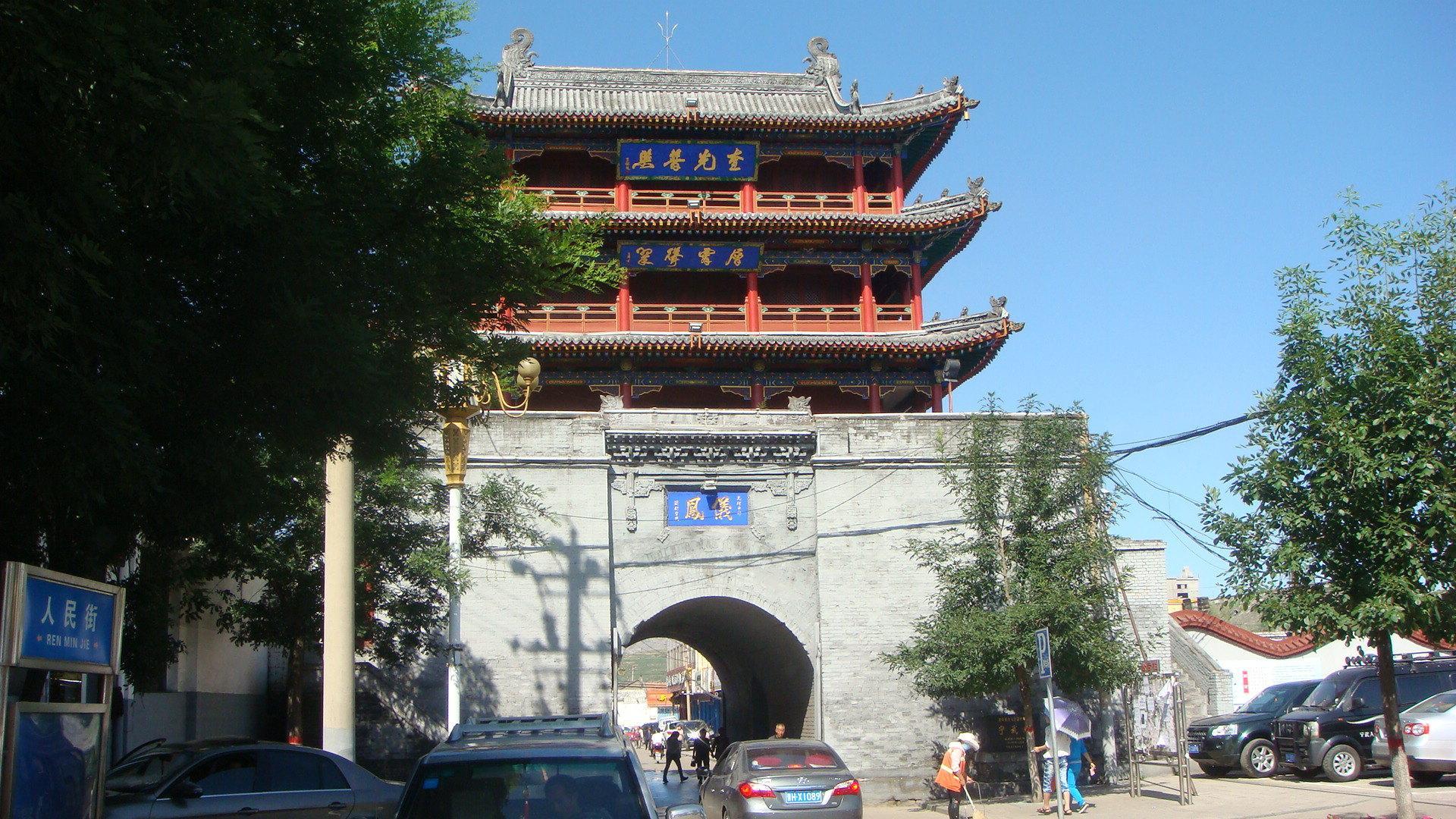

六、宁武关

具有“北屏大同,南扼太原,西应偏关,东援雁门”等战略作用的宁武关,是外三关中战争最频繁的,也是抵御外族侵略的重要关口。当时北方民族只要南下,必经三关,宁武关也成为当时游牧民族和农耕民族交战的重要战场。直到大清一统全国,长城失去了御敌的意义,宁武关自此成了祥和之地。

七、黄泽关

七、黄泽关所谓“一夫当关万夫莫开”指的就是黄泽关。黄泽关故地,两侧天然的壕沟形成了沟壑绝壁,只有关口所在的山梁缓缓没入河北平原,形成一道“天梯”,是通往河北的重要关塞,也是晋冀两省商贾的重要通行之道。据考证,黄泽关始建于唐朝,为山西之东大门,是名扬天下的大关隘,宋、元、明、清都曾在此设巡检司,利用山险作为天然的防御屏障。

山西关隘众多并且都十分重要,可见山西重要的军事地位,山西也正是因拥有天然的防御屏障,成为古时候炙手可热的兵家必争之地。