当《肖申克的救赎》中安迪爬过污水管道的瞬间,当《教父》里马龙・白兰度低哑嗓音说出 “我会给他一个无法拒绝的条件”,这些画面早已超越电影本身,成为全球观众共同的精神记忆。美国电影百年发展中,哪些作品真正配得上 “必看” 二字?我们结合影史权威推荐与豆瓣等平台的观众反馈,梳理出这份跨越 80 年的经典清单。

影史经典的多维呈现:类型与时代的双重标杆

这十部电影覆盖黑帮、人性寓言、史诗爱情、战争反思等 9 大类型,每一部都在各自领域树立了难以逾越的标杆:

1. 黑帮史诗巅峰:《教父》(1972)

现象:西西里黑手党柯里昂家族两代教父的权力更迭,用 “婚礼”“医院救父” 等经典场景串联起家族兴衰。

解读:科波拉将 “美国梦” 的光鲜外衣层层剥开,暴露出权力博弈中的暴力与温情 —— 马龙・白兰度用 “垂眼、摸猫” 的细节,将 “优雅的暴力” 具象为影史符号。

价值延伸:豆瓣 9.3 分,被《视与听》影史榜单连续 30 年列为 “黑帮电影天花板”,甚至影响了真实黑帮的行为模式(如 “家族荣誉” 的仪式化表达)。

现象:银行家安迪在监狱中用 19 年挖通地道,最终在暴雨中张开双臂拥抱自由。

解读:导演用 “放歌剧” 场景隐喻精神自由 —— 当《费加罗的婚礼》穿透高墙,所有囚犯仰头凝望的瞬间,“希望” 从抽象概念变成了可触摸的力量。

价值延伸:豆瓣 9.7 分(华语区影史第一),全球超 500 万观众在评论区写下 “看完敢重新面对生活”,成为 “逆境生存指南” 的影像化教科书。

现象:记者调查报业大亨凯恩的临终遗言 “玫瑰花蕾”,用倒叙揭开一个男人的孤独与权力迷思。

解读:奥逊・威尔斯 25 岁的导演处女作,首创 “深焦摄影”(前景人物对话时,背景细节仍清晰可见)与非线性叙事,打破了 “单一线性时间” 的传统规则。

价值延伸:被《电影手册》称为 “电影语言的文艺复兴”,后世《盗梦空间》《记忆碎片》等非线性叙事电影均受其启发。

现象:穷画家杰克与贵族女露丝在 “永不沉没的巨轮” 上的跨阶级爱情,最终以沉船悲剧收场。

解读:卡梅隆用 1:1 复刻的船体、虚拟拍摄技术(当时全球仅 3 台设备)还原灾难真实感,却让观众记住的是 “你跳我跳” 的纯粹情感 —— 技术服务于故事,而非喧宾夺主。

价值延伸:全球票房 18.43 亿美元(2012 年 3D 重映后达 22 亿),获 11 项奥斯卡奖,至今仍是 “史诗爱情片” 的代名词。

现象:南方庄园主之女斯嘉丽在南北战争中从娇小姐成长为 “土地守护者”,喊出 “明天又是新的一天”。

解读:费雯丽用挑眉、咬唇的微表情,将斯嘉丽的自私、坚韧与脆弱融合成立体人格 —— 她不是传统 “完美女性”,却是动荡时代中最真实的生存者。

价值延伸:8 项奥斯卡奖(含最佳女主),斯嘉丽的裙装被纽约大都会博物馆收藏,其 “向前看” 的精神至今被女性主义者引用。

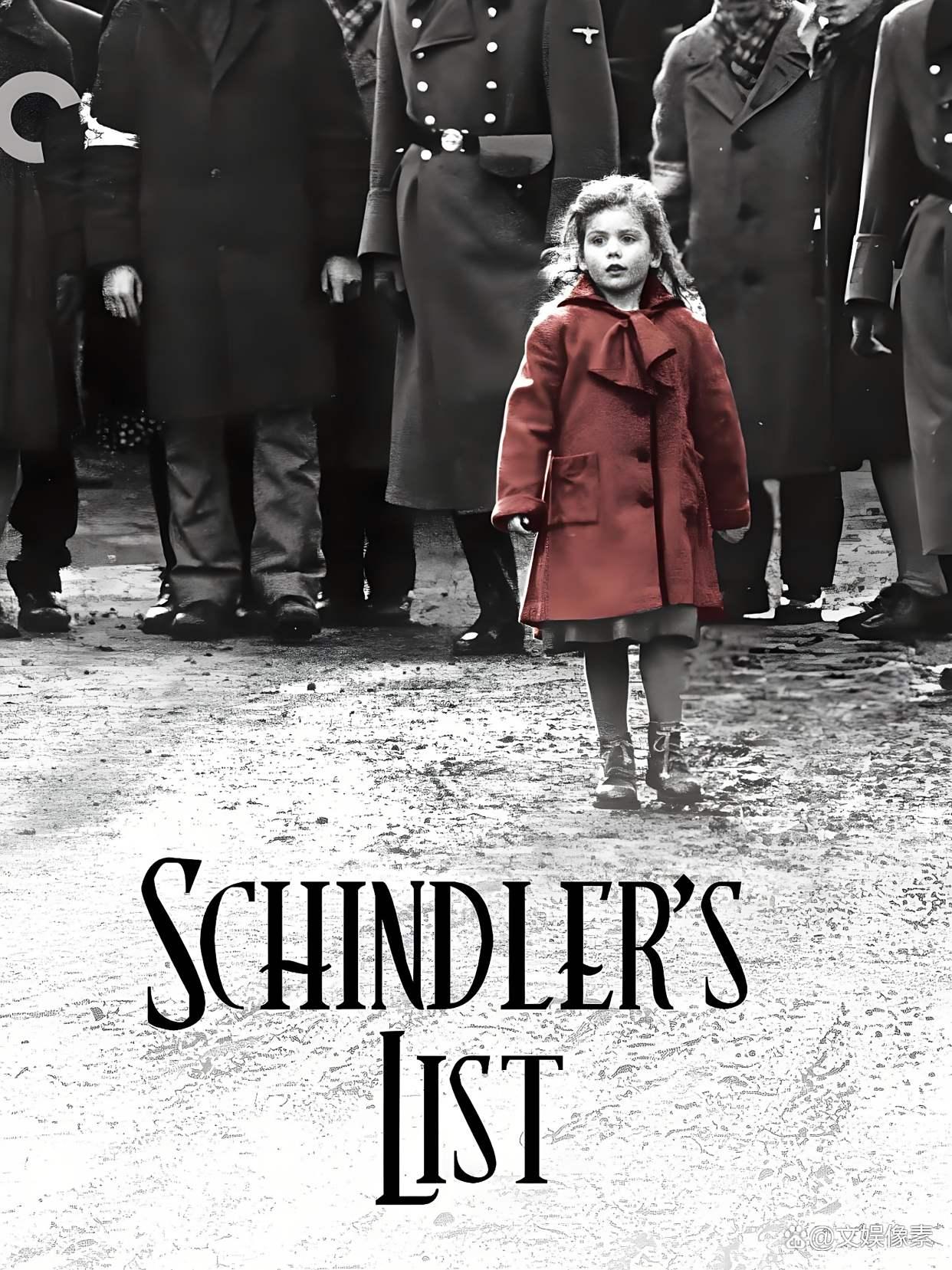

现象:德国商人辛德勒从利用犹太劳工牟利,到倾家荡产拯救 1100 名犹太人的真实事件。

解读:斯皮尔伯格用黑白影像强化压抑感(仅穿红裙的小女孩是唯一彩色),将 “大屠杀” 从历史名词转化为具体的个体命运 —— 当名单上的名字意味着 “活”,人性的善恶边界被重新定义。

价值延伸:豆瓣 9.5 分,辛德勒的工厂遗址成为二战纪念馆,影片上映后全球 “辛德勒名单保护者” 协会数量增长 300%。

现象:从猿人敲击骨器到太空站、HAL9000 电脑叛变,用 2 小时呈现 “人类进化与太空探索” 的宏大命题。

解读:库布里克用长镜头(如 “骨器抛向空中变飞船”)与无对白场景,将科幻从 “打怪升级” 拉向 “存在主义思考”—— 观众可能看不懂剧情,但一定会记住 “星孩凝视地球” 的震撼。

价值延伸:被 NASA 列为 “太空探索必看参考片”,《阿凡达》《星际穿越》的导演均坦言 “受其启发”。

现象:残疾士兵杰克化身纳美族,在潘多拉星球卷入人类与土著的生态战争。

解读:卡梅隆用动作捕捉技术(演员需佩戴 1.5 公斤设备)让虚拟角色拥有真实表情,用 “生态殖民” 隐喻现实中的资源掠夺 —— 技术不仅是视觉奇观,更是思想表达的载体。

价值延伸:全球票房 29.2 亿美元(影史第一),推动全球影院 3D 银幕占比从 15% 跃升至 60%,被《好莱坞报道者》称为 “电影工业的 iPhone 时刻”。

现象:蝙蝠侠与小丑在哥谭市展开 “秩序与混乱” 的对决,小丑用 “炸船实验” 挑战人性底线。

解读:诺兰用 “无超能力” 设定让蝙蝠侠回归 “凡人英雄”,希斯・莱杰的小丑则打破 “非黑即白” 的反派模板 —— 他的歪嘴笑、乱发,都在说 “混乱本身就是目的”。

价值延伸:豆瓣 9.2 分,希斯・莱杰凭此获奥斯卡最佳男配(唯一去世后获奖的演员),漫威《小丑》等暗黑超英片均以其为起点。

现象:英国军官劳伦斯带领阿拉伯部落反抗奥斯曼帝国,在沙漠中完成从 “局外人” 到 “精神领袖” 的蜕变。

解读:大卫・里恩用 70mm 胶片拍摄沙漠全景(单场戏需 1000 名群演),让 “人在自然中的渺小” 成为叙事核心 —— 劳伦斯的蓝眼睛与沙漠的金色形成强烈对比,隐喻理想与现实的冲突。

价值延伸:7 项奥斯卡奖(含最佳摄影),沙漠场景的构图被《沙丘》等影片直接致敬,被《国家地理》称为 “用镜头写就的沙漠诗”。

为什么是这十部?权威与普世的双重验证

这些作品均被《视与听》影史百大、AFI(美国电影学会)百年经典等权威榜单收录,更关键的是:

技术维度:从《公民凯恩》的深焦摄影到《阿凡达》的 3D 革命,每部都推动了电影语言的进化;

主题维度:从《教父》的权力反思到《辛德勒的名单》的人性救赎,覆盖 “自由、希望、善恶” 等普世命题;

观众维度:豆瓣均分 8.8+,全球累计票房超 200 亿美元,证明 “经典” 不仅是专家的选择,更是大众的共鸣。

互动话题:这十部电影中,哪一部的细节或主题最让你震撼?是《肖申克》的 “希望”,还是《小丑》的 “混乱”?评论区聊聊你的 “必看理由”~