内蒙古这块地,甭管你怎么量,宽广得惊人。把中国地图铺开,它像一条长长的毯子,东西拉得老长。可是你要说,省会在哪儿?呼和浩特这名字也许不陌生,但位置嘛——偏左不算太居中。其实啊,不少内蒙古的老人都记得,省会这地方不是一开始就拍板定下来的,换过三次,前前后后折腾了八年,最后才落脚在呼和浩特。

咱们常说,一个城市认定当省会,就像结婚——讲究缘分,也得看条件。但内蒙古可不按常理出牌。背后那些大大小小的变动、权力争拗,还有草原上风云变幻的年代,都把这件事搅和得挺复杂。要不是亲身经历,谁也难说下次闹省会还会出什么岔子。因此,这个事儿,其实没那么简单。

最初的故事,是从王爷庙讲起。王爷庙不是庙,是如今的乌兰浩特。一说庙,总觉得像苍老的青砖,却不乏人气,曾经热闹得不行。那时蒙古各路代表、东蒙自治政府、还有点日伪的痕迹,都把王爷庙当权力的集合地。大会期间,红旗成了标配,甚至后来干脆把名字改了,叫乌兰浩特——意即“红城”。这个地儿,算是草原混乱年代下的权宜首府。

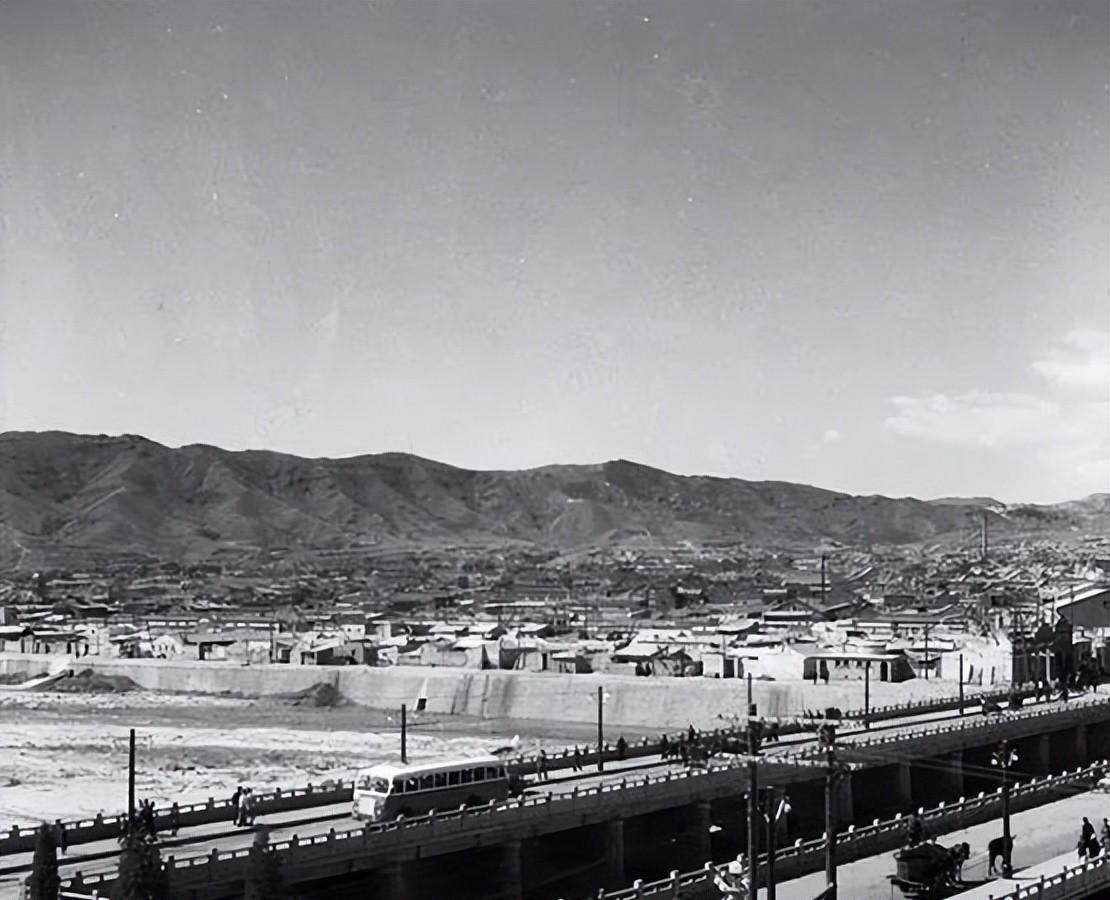

但说起来,乌兰浩特并不算哪个大都会。要说地理位置,更不是省会的理想人选。可1947年,中国北方刚完成解放,内蒙古自治政府也成立了,总得有个地方做“家”,就捡了这座小城(王爷庙)当起了龙头。其实选这儿,更多是战争背景使然——省不得讲究,先凑合用。只是再宽容,日子一久,毛病就出来了:城市太小不说,交通不便、发展慢、基础设施短缺,大家心里都明镜似的,早晚得——搬家。

于是,8年里内蒙古首府位置成了“热土”,谁都盼着能安个靠谱点的家。从乌兰浩特挪地点,大家的眼光盯上了一个更有名气的地方——张家口。张家口这名字,南北通衢地,交通那叫一个发达。联通京津、绵延进蒙,谁不动心?最让人津津乐道的是,这个城市不仅身处要塞,居然同时当过两个省会——内蒙古、察哈尔,两只鞋左右一只穿,还真有点传奇味。

你要问为什么是张家口?其实早在明清之时,这片地儿不缺“江湖传说”。九边重镇的宣府镇,便是它手下地盘;各朝代的长城在这里横七竖八地扎根,城墙蜿蜒,故事也缠绵。不信你去问老张家口人,他们照样能道出明朝城门的由来:老张珍把守,据说有一口城门就是他的功劳,这名字传得明明白白。

可惜好景不长。到了五十年代初,国内外的格局大变。一是战争尘埃落定,二来塞北各省的人口越来越少,经济总算跟南方没法比。聊胜于无,张家口在现实当中,也算不得合适的省会了。况且一纸命令下来,察哈尔省撤销,把地界分到内蒙古和河北,张家口也顺势归了河北。可是当时内蒙古还真没别的合适候选,只好两头挂着省会的头衔,继续过那种“临时户口”的日子。

这一拖,就是又两年。1954年一到,事情有了转机。绥远省被撤销,其中大片地皮划入了内蒙古,呼和浩特骤然成了新宠——终于来了个分量和位置都合适的大城。说起绥远,其实也是民国后期临时拼出的省,归绥、包头、乌海、鄂尔多斯这些地段都是它底下的。过去它一脚踏在山西,一脚踩在漠南,名声不小,归绥就是如今的呼和浩特。

那年春天,归绥市正式改叫呼和浩特,内蒙古的省会也跟着搬了家。从王爷庙小庙,到张家口通衢,再到呼市大都,草原上的人前前后后折腾了八年时间。呼和浩特这名字好听,不止如此,大城市气派,交通、经济、人才、资源样样不缺,总算是给内蒙古找了个长久之计。

呼和浩特,翻起史书来头一晕。武川县,一个小地方竟摊上过去出过九个皇帝;连王昭君都曾从这里出塞,从长安扭到漠北,古今多少绕不开她的名字。(三娘子、满都海、慈禧太后——呼市历史里几个女人,随手一翻就是传奇。)

别说皇帝,就连慈禧小时候,也曾跟着父亲在归绥衙门混过一阵。小时候的她,谁也没料想后来会手握天下大权。草原上风起云涌,一代代人在这里留下过足迹——你可别以为,呼和浩特只有历史,还有故事和传说。

其实,要是追得更远,呼市一带的人类活动,早在七八十万年前就有了影子。考古学家扒拉出来的“大窑文化”,就是这里的祖先留的证据。更别说秦始皇修边城的传说、赵武灵王胡服骑射的故事——这些地儿,怎么翻都有点意思。

可别以为历史和现实没关系。呼和浩特之所以成了“定海神针”,不光是背后有几十代人的努力。水草丰美,地势得当,进中原还是控草原都方便。秦汉匈奴、燕赵之地,谁握住了它,谁就掌了北方半壁江山。

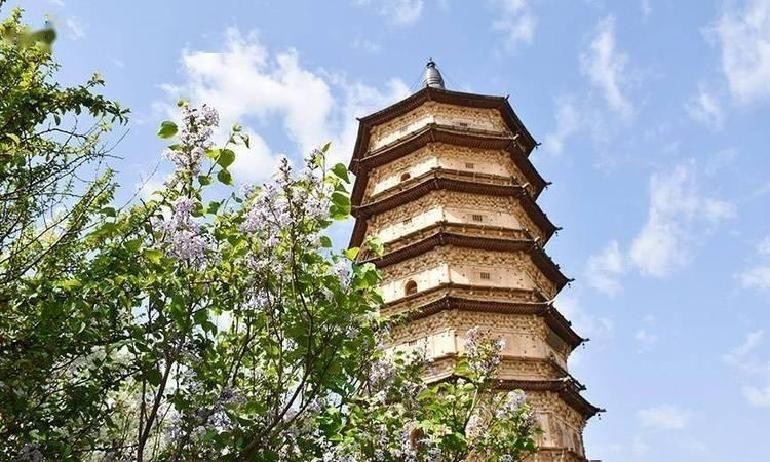

你站在今天的呼和浩特街头,看见的不只是高楼,机场、大学、工厂、企业,哪样都不缺。白塔机场航班满天飞,公路四通八达,大学里新一代学生从全国各地赶来。这城市有点大都市的范儿,也有塞外遗世独立的风劲。军事工业、总部经济、医疗新高地,种种愿景开始一点点落地。

但你要问——一路换了三座城市,是不是折腾?是,没办法,历史就是这么凑巧。有的人感慨:“呼市这么多古迹,怎么现在才定?”其实,换来换去,草原的风都是一股子洒脱:只要日子能过好,守得住根,哪里都是家。

呼和浩特,混合着草原的自由与城市的热闹,也像内蒙古自身的命运——谁曾料想,八年风波,三次挪窝,最后选中的,不是最早的庙宇,不是最显贵的关口,而是一个在历史和现实里都能安身立命的城市。

等你哪天真去了呼和浩特,站在街头,听到北风卷着长调,或许也会忍不住琢磨:这个地方,过去换过多少次家?呼市的故事,也许还没讲完,还要一直讲下去。