内蒙古三换省会:八年里那场地理与命运的拉锯

这个地儿看着宽,住起来其实比地图还复杂。你说一省好好地,居然能东西横着跨出两千公里,就是从东头串到西头,天都得转两回。其实很多人去内蒙古玩,觉得呼和浩特是天生当家。可要仔细琢磨,呼和浩特这省会位置啊,和整个内蒙古的风貌,竟然是那些年折腾出来的结果——八年里,来回换了仨省会,才落定这事。

故事得从头说起。话说内蒙古这片地儿,老早就不是你我熟悉那种“县市乡镇”界线清清楚楚的地方。从匈奴那阵起,就是农耕、牧区交错,多个民族杂居——别说“谁做主”,往往连“谁在哪儿”都说不利索。你想象一大片草原,左一块儿右一块儿——单于领地、左贤王地、右贤王地——其实有点像兄弟分家,各自过各自的日子,谁也不见得能管住全场。

后来大一统朝代来了,也不敢乱下定论。明清交替,边疆更是闹腾。清政府一看,要真管住这边,光靠皇帝一纸诏书不顶用。于是把满族八旗那套“盟旗制”搬到内蒙古:六盟四十九旗,名头做得响,实际还是“各旗归各贵族,谁也不肯真服管”。一时间权力四散,朝廷也只能搭个“归化城”,设个“绥远将军”苦守边陲。不远地方又修了绥远城——两个城勾连,起了个名“归绥城”。

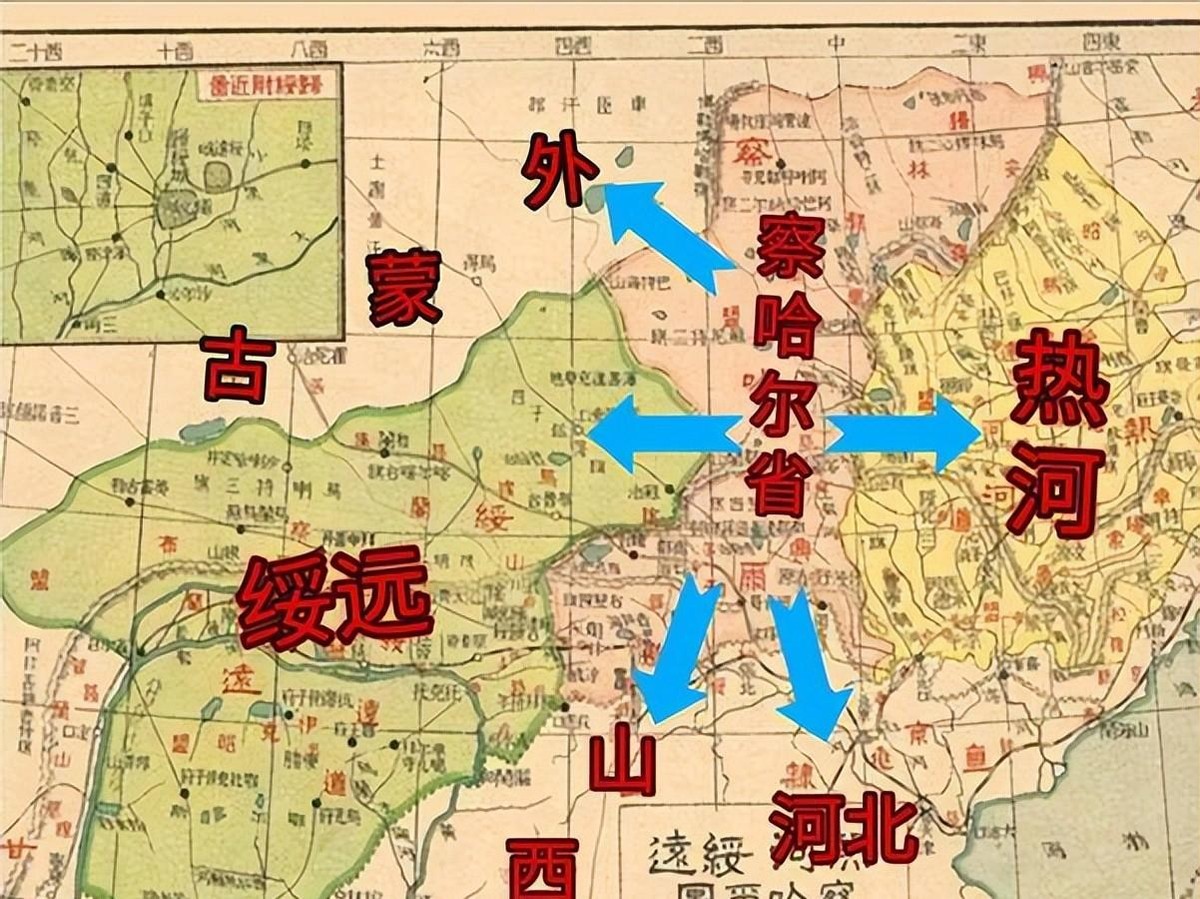

日子再挪挪,到民国刚起头。北洋政府新划了四省——热河、绥远、察哈尔、宁夏——这地界儿基本就是现在内蒙古的模样。可这些名字,听着熟,其实在时局动荡里,谁也说不准能撑几天。

提到抗战,绥远傅作义是个不得不说的人物。有年日本侵略,傅作义领军民死磕,用韧劲硬把敌人的傲气压了下去。到了1945年,日本投降,内蒙古这块地变成了大舞台,谁都想上去亮亮相。有人居然琢磨着,在这里搞个“内蒙古共和国”,那会儿一派风头正劲。但到了关键节点,天终于转了:为了和边疆的民族打成一片,改变过去“一刀切”的做法,中央拍板,内蒙古走区域自治路子。

说回头,1947年5月1号,这里乌兰浩特,一个破庙里红旗飘飘——内蒙古自治政府就此成立。乌兰浩特,本叫“王爷庙”,当地土生土长的政治中心。日伪时期,伪满的“蒙古联盟自治政府”也在此扎堆儿。按说首府设在乌兰浩特,全是顺理成章。那一年,街头巷尾,红旗挂满,大伙儿改了名字“乌兰浩特”——意思是“红色的城市”。历史的气息扑面而来,乌兰浩特捧了第一任省会这碗饭,一时间风头无两。

可是好景不长。建国初年,内蒙古形势还不稳,大多数地方连路都没修通——乌兰浩特地处边缘,交通差得掉渣。你说省会天天这样坐着,谁还敢指望它“带动”全区?中央一合计,省会得移一移。选新地方嘛,讲究不少:地势正中,交通得好,城里基建也不能太寒碜。左比右瞧,最终栽在了张家口头上——那地方既是察哈尔省的省会,还紧挨着北京,四通八达。你要往返京津晋蒙,各路商人都是张家口借道,经济文化融合里头,蒙汉俩族打了无数次交道。

1949年11月,两地一纸批文下来,张家口成了“全国首例一城两省会”:既是察哈尔省的主城,也是内蒙古的大堂。风头盖过乌兰浩特,内蒙古自治政府机关头头脑脑都搬了过来。可等西部老少爷们儿一办事,还是得跋山涉水、路程上千里来求省会,别说办事效率,连买张车票都难。

于是中央憋闷,觉得这不是长久之计。等到大乱稍定,再找靠得住的地界。五十年代刚翻页,国家要建设,省界县界都要调整。绥远省被撤,大块地方划归内蒙古。到了这一刻,大家才发现:呼和浩特,那城由归绥城发展而来,论经济底子和城市规模,实打实地够劲儿。

选呼和浩特,可不是坐家里凭空想出来的。据说那阵子中央反复推敲:呼和浩特经济、基建、位置统统妥当。是东西部交汇点,又挨着蒙古高原、蒙汉经济文化枢纽。它不是最中间,却能两边统筹。加上老底子就是边疆的政治中心,做省会再合适不过。

就这样,经历十年间三度搬迁:乌兰浩特、张家口、最后呼和浩特。每次大迁,背后都绕不清地域、交通、族群、经济的千丝万缕。之前省会不是太远,就是太“外”,呼和浩特站上台面,一下子凝聚了全区的气力。从边陲草原城到现代都市,谁也没想到它那么快就翻身做主。

但说回来,这路不是随随便便就能走到的。呼和浩特为啥能一步步爬上去?除了地理天赋,还得看它多年厚积。清末设归绥城时就有点“意思”,到民国、建国、五十年代改划,它一步步顶住外头压力,也迎得上朝廷所需。尤其骨子里那个“草原、内地、边疆混血”的身份,反倒成了优势。

其实那几年,整个中国都在赶路,恨不得一天一变:察哈尔、绥远这些外省名字尘封了,边疆不再是“防御区”,而是要发展、交通、融合的新天地。内蒙古的格局变化,也有点像是那一代中国人的命运缩影——大步走、小心试,碰壁也要再试一回。

今天说起呼和浩特,大家都觉得理所应该。可想昔日曾一度风头的乌兰浩特、张家口,也都在波折里写过自己的一笔。省会的选择,不光是地理位置,还有历史恩怨、民族纠缠、人情世故。每个城市走过潮起潮落,留下的都是命运痕迹。

说到这里,想着呼和浩特如今的繁华,有时难免感慨。那些年无数搬迁、苦熬,不知多少人为了“去哪儿做省会”绞尽脑汁。也许在某些夜里,乌兰浩特的老人还会念叨:“我们曾经是全蒙古的心脏。”张家口街头老干部回忆:“楼前曾迎过两省大官。”而呼和浩特此时此刻,已是草原之都,人来人往,灯火通明——谁又能说,这一切全是偶然?

省会三换,八年折腾,有人落寞有人崛起。这一场地理与命运的拉锯,最后还是成就了内蒙古的当家城市。只是不知下一次,时代换个风,谁会重新起舞?