夏天一到,头顶上仿佛就装了个大蒸笼,闷得让人只想往空调房里钻。前几天,有朋友说打算去趟承德避暑山庄,说是想体验一把皇帝消夏的日子。我在山东边上听着,心里其实有些动心。毕竟现在高铁一开,承德离我不过五小时的车程,说去就能动身,比起古人来,那简直是想都不敢想的神速。话说回来,康熙爷那会儿,坐马车、骑马,百官前呼后拥,他要从北京跑到承德,又得折腾几天呢?想想都觉得有意思,这路上的百味,估计比我们坐高铁麻烦得多。

追究避暑山庄的历史,绕不开一个人——多尔衮。清朝刚站稳脚跟那会儿,这位摄政王可没少为皇室找避暑地操心。说来也是,祖上世世代代踩着东北的黑土地,习惯了冰天雪地,一下子扎根进了北京,夏天一到汗流浃背,别说皇帝、王爷们,陪侍在侧的小太监怕是都受不了。多尔衮琢磨着,富贵虽好,热也得受,干脆塞外找个清凉地扎营避暑。其实早在顺治初年,他就在热河一带搞了个喀喇城,虽说是名头响亮,终究是一座没能真正立得住脚的小城。人走茶凉,等多尔衮骤然去世后,这事就像许多历史上的宏图大计一样,归了档案里的尘埃。

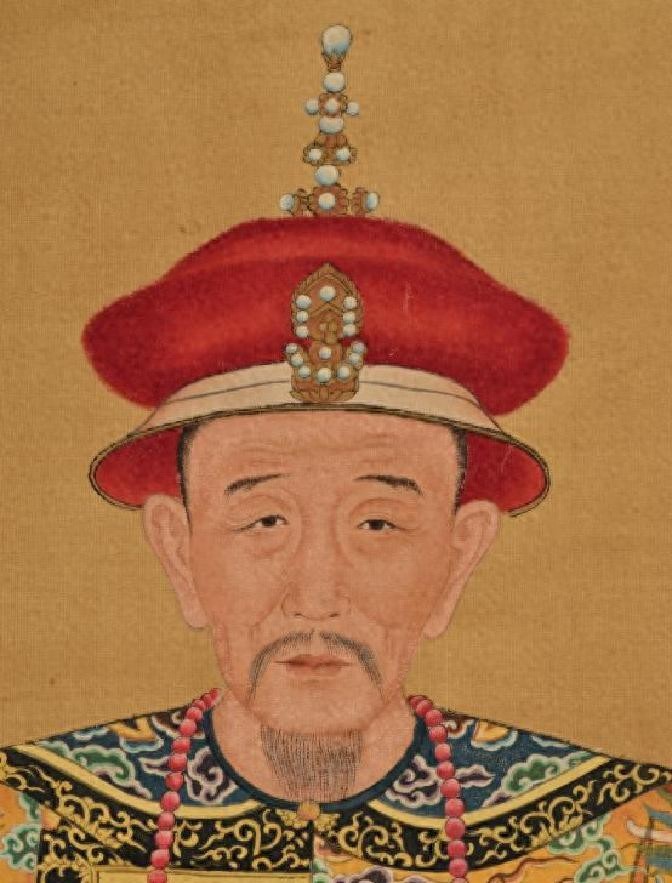

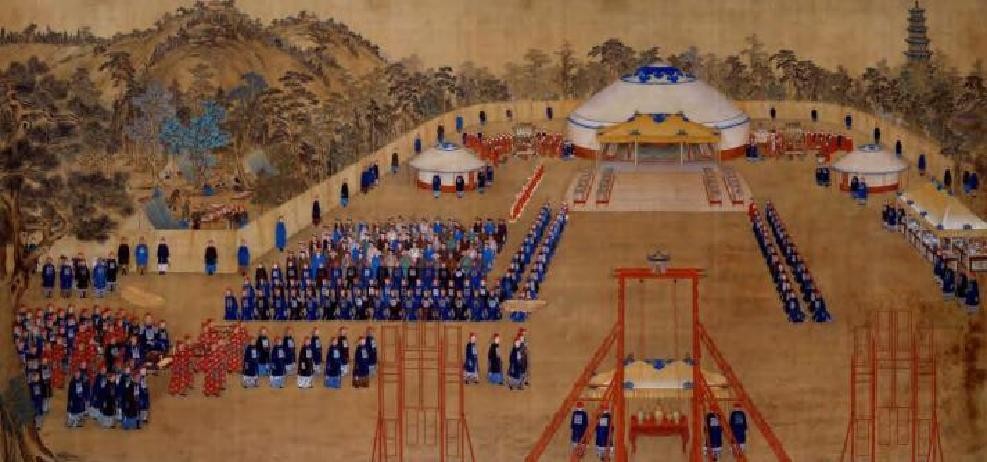

顺治皇帝那时候,宫里日子也不宽裕,修宫扩苑的想法甫一冒头就给国库的穷相打回去了。清廷挥霍不得,避暑山庄只能等后人。直到康熙手里,事情才开始有了变数。年轻的康熙,等到“三藩”被削平,国力渐盛时,就有了心情和精力把目光投向北方辽阔的大地。别光看他一口气摁下了“木兰秋狝”——其实那是件极讲究规矩的事。皇帝领着八旗、王公、蒙古各路头人,秋天进山打猎,明面上是避暑散心,背地里则是拉拢人心、操练兵马,顺便让内外臣子知晓天威不远。这招一举多得,叫蒙古王公们敬服得紧,有些地方的土默特贵族甚至主动带着自家好马,给康熙献礼。

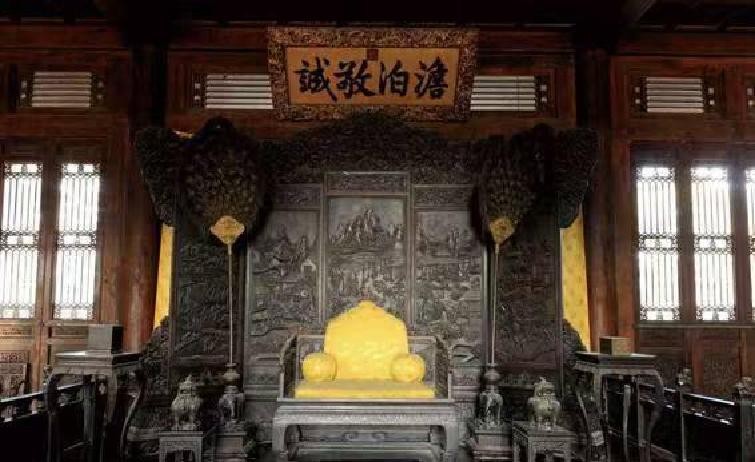

雕楼画阁不是随口一句话,路上的安顿也得周全,怕的是满洲贵族、蒙古王公的马蹄到了地方却没处歇脚。乾隆以后的皇家行宫大多精雕细琢,据说最初的热河上营只是萧条簇新的几进院子,康熙初到时,河畔的雾气在清晨浮着,旁人还穿着皮袄。他看着四周松柏葱郁,才有了“此地可作常驻”的念头。后来山庄规模越搞越大,苑外是群山环抱,内有曲径通幽。康熙在奏折里说这里“宜人调养”,有点老人家得了个把玩手串的惬意。他亲笔写下“避暑山庄”四字,挂在正门上,众说纷纭里倒是流露出几许胜券在握的淡然。

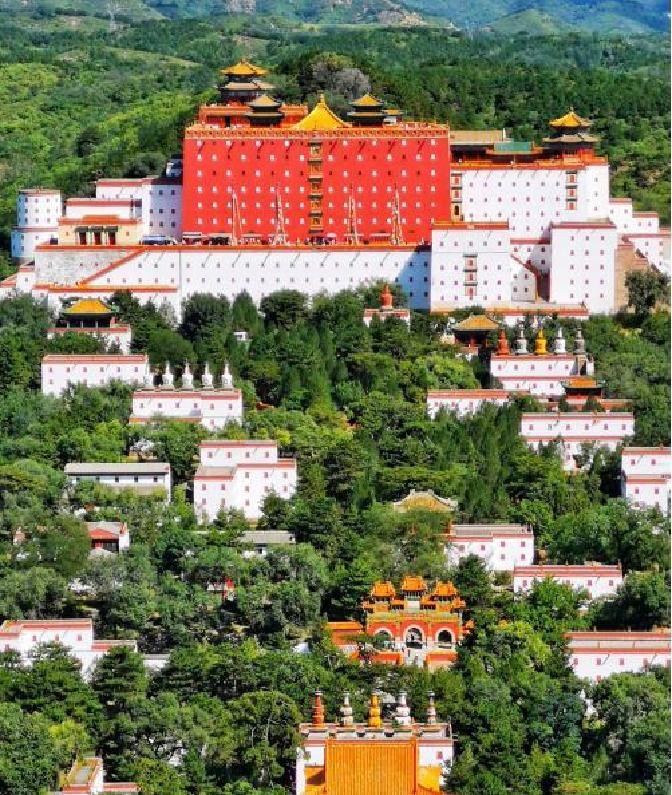

然而,避暑山庄能吸引皇室扎根,别信什么单是天凉心静,比紫禁城舒服,那是半真半假。地理上说,这一块左通东北,北镇蒙古,南控京畿。道理再明白不过,山庄若常驻皇帝——蒙古诸部、东北的头面人物都能省去艰难朝京,走趟山庄见天子,面子、里子俱全。外人也许觉得,康熙就是个图清净的主儿,其实皇帝心思比谁都细。这里说句题外话:康熙每次驻跸山庄,不仅带着御医、御厨,沿途甚至有专人提前备好冰窖。有人说,这山庄一大半冰块是为了给皇帝和贵族降暑的,连麒麟架都摆上了,算得上那时最奢华的冷饮场子。

提到山庄办公,别以为清皇帝到了山林里就把政务全搁一边。与紫禁城一脉相承,热河山庄的章奏还有三天一传那一套规矩,临时“朝会”照开,军机章京、六部首脑全陪着转场,一点不含糊。有时候,为了保证朝政不延误,信使日夜兼程,只为赶在期限内把天子的批示递出去。别看远在边地,实际上承德那边的章程比北京城少不了几分。

时间一长,山庄俨然成了清廷的“第二故宫”。大事小情,不少最后关头都是这里拍了板。比如乾隆接见英使马戛尔尼就在避暑山庄,不仅有皇家威仪撑场,顺便也震慑了西方来的异邦,这种“软实力”,是对外交流里的精妙棋子。

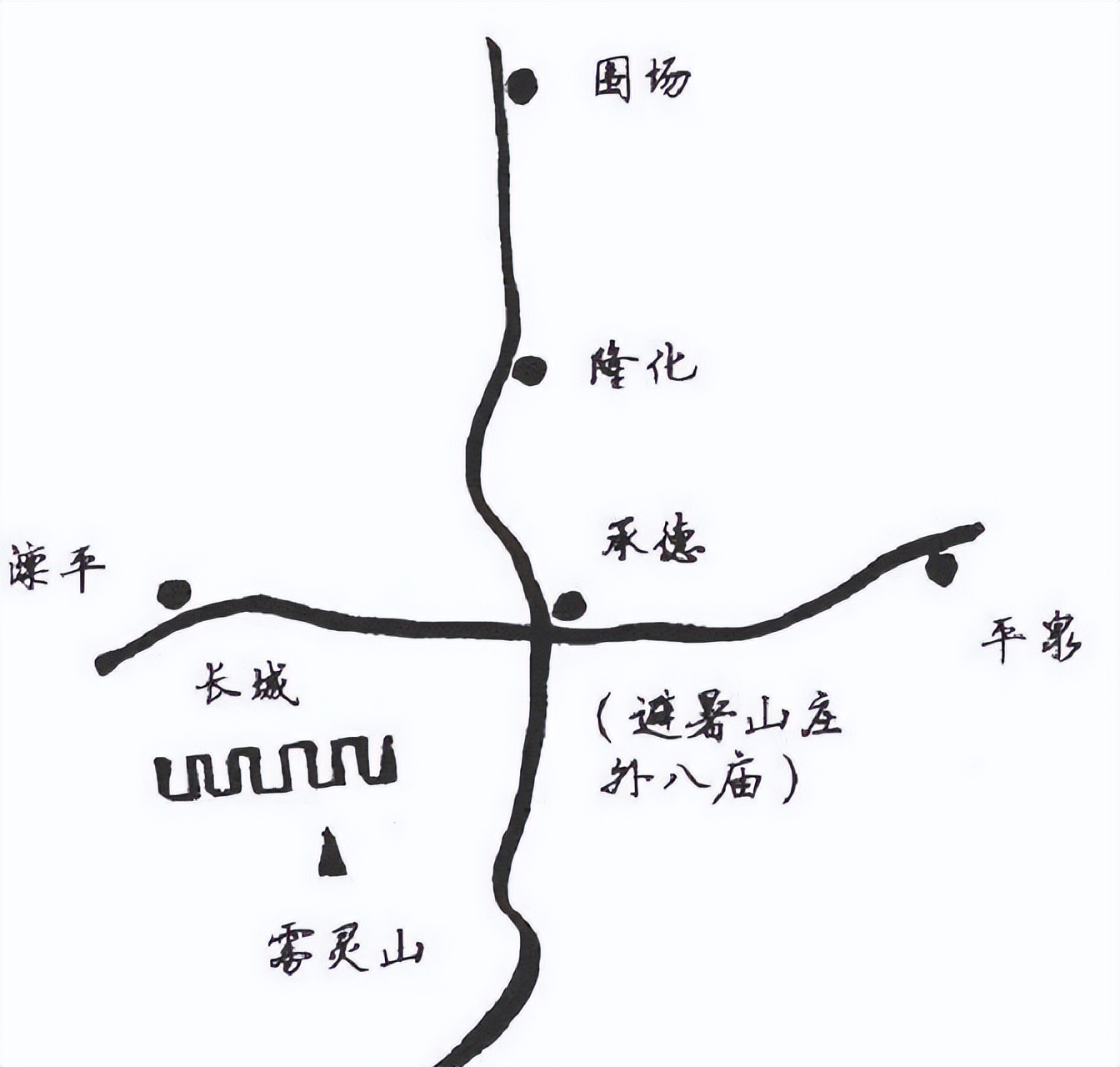

再说回康熙、乾隆祖孙俩到承德要多少天。高铁时代一小时都嫌慢,当年的皇上得骑马轿子慢慢悠悠走。当时特意修了御路,分两段,一段从东直门出发到古北口,一段从古北口进山,最终到山庄丽正门,路上共二百四十多公里。算得精细些,每天三四十公里,单程六天,一路上可不是简单的长途跋涉。你想象下吧:康熙出巡,浩浩荡荡,前头马队开道,沿路官兵列队迎候。当时有一回正逢暴雨,部分驿站泥泞难行,宫里临时凑上壮丁和民夫,光撑轿子的就得临时轮换。路边老百姓,听到“圣驾”过境,早天不亮就站路边,有的甚至带着自家孩子磕头迎驾,官绅更是一身礼服候着,大气都不敢喘。

更现实一点,皇帝带的“家当”比现代旅行团可多得多。比如康熙身边不但有大大小小侍卫,还有自己的“移动厨房”。御厨提前踩点,把山间的野味、当季果品试试新鲜,不能让皇帝受委屈。夜里歇脚的行宫不是临时货色,而是真正按皇家规格一寸寸搭出来的。年轻时赶路也罢,岁数大了,康熙身体吃不消,有回还曾在路上专门多歇两天,陪着王公谈政。

乾隆倒是更讲究,泊舟过滦河那一程,御用画师还要跟着,特地把路上景色画进册页。甚至有年,乾隆带着师傅和孙儿,边走边讲诗填词,还嘱咐御制菜谱得换新样,搞一套“避暑菜单”,连酸梅汤都得用热河河水煮制,讲个仪式感。

到乾隆后期,他几乎每年都去,有时待上五个月,朝政照常,诗会宴会不断。山庄成了他的“夏日江南”,连民间都开始编顺口溜取笑,说“皇帝上山庄,百官齐跳水”,形容那份热闹。

可惜好景不长,嘉庆自己是学着老父亲的法子,多去了些年,结果倒霉得很,1820年正是在山庄猝然驾崩。道光自此更没去过那里,心里阴影实在太大。后来咸丰年间,遇上英法联军打进了城,他带着宫眷仓皇出逃,连事先通报都来不及,结果到热河山庄时只见蛛网尘土、空屋废垣。咸丰在山庄避难时偶有心事,也只是靠戏曲麻醉,彻底再无康乾盛世的那份意气。

同治、光绪之后,这山庄也就成了荒园。再没人顶着大太阳盛装队伍出巡,马蹄声和梆子声都淡了。

如今的承德避暑山庄,成了谁都能去的景点。那高铁呼啸过草原,只消三十五分钟,你就能抬脚进那昔日皇家禁地。百年前普通人连梦都不敢做的地方,现在三五好友促膝闲聊,就能说走就走。只有摸一摸山庄的青砖,想象一下当年旗装、龙袍和宫女,才觉得人与历史,总在悄悄交换位置。

或许你午后在山庄园林的石桥上歇息时,会想起:巡狩、政务、避暑,表面上是寻常的度夏,实际上却掩着多少大清王朝的兴衰荣辱。再辽阔的山水,再周全的谋划,都抵不过时光的轻轻一拍肩。兴废之间,唯余一片清凉,还陪着我们走进夏天的风里。