新加坡总人口现在600多万,其中公民和永久居民约418万。华人占大头,74%左右,马来人13%、印度人9%,其他族群补齐。

为什么华人这么稳?因为移民政策和生育调控都盯着这个比例走。独立初期,华人就占了七成多,李光耀政府没让它乱变。后期引进移民时,也控制华人来源,确保主体不变。低生育率是难题,总和生育率才1.2左右,但通过选定移民补上缺口,华人比例没掉。

结果呢?社会凝聚力强,经济决策高效,不会因为族群拉锯耽误事儿。这点接地气地说,就是国家像个大家庭,得有个主力来管事儿,不然容易散沙。

新加坡的稳定不是天生的,它加入马来西亚联邦,想借大市场活下去。当时马来西亚华人也占三成,李光耀觉得合并能让华人地位升。但联邦宪法有第153条,保护马来人特权,新加坡推平等政策,就撞车了。

1964年7月,两次种族骚乱爆发,死23人,伤数百,暴露族群裂痕。马来西亚政府担心华人主导,经济上也卡新加坡脖子。

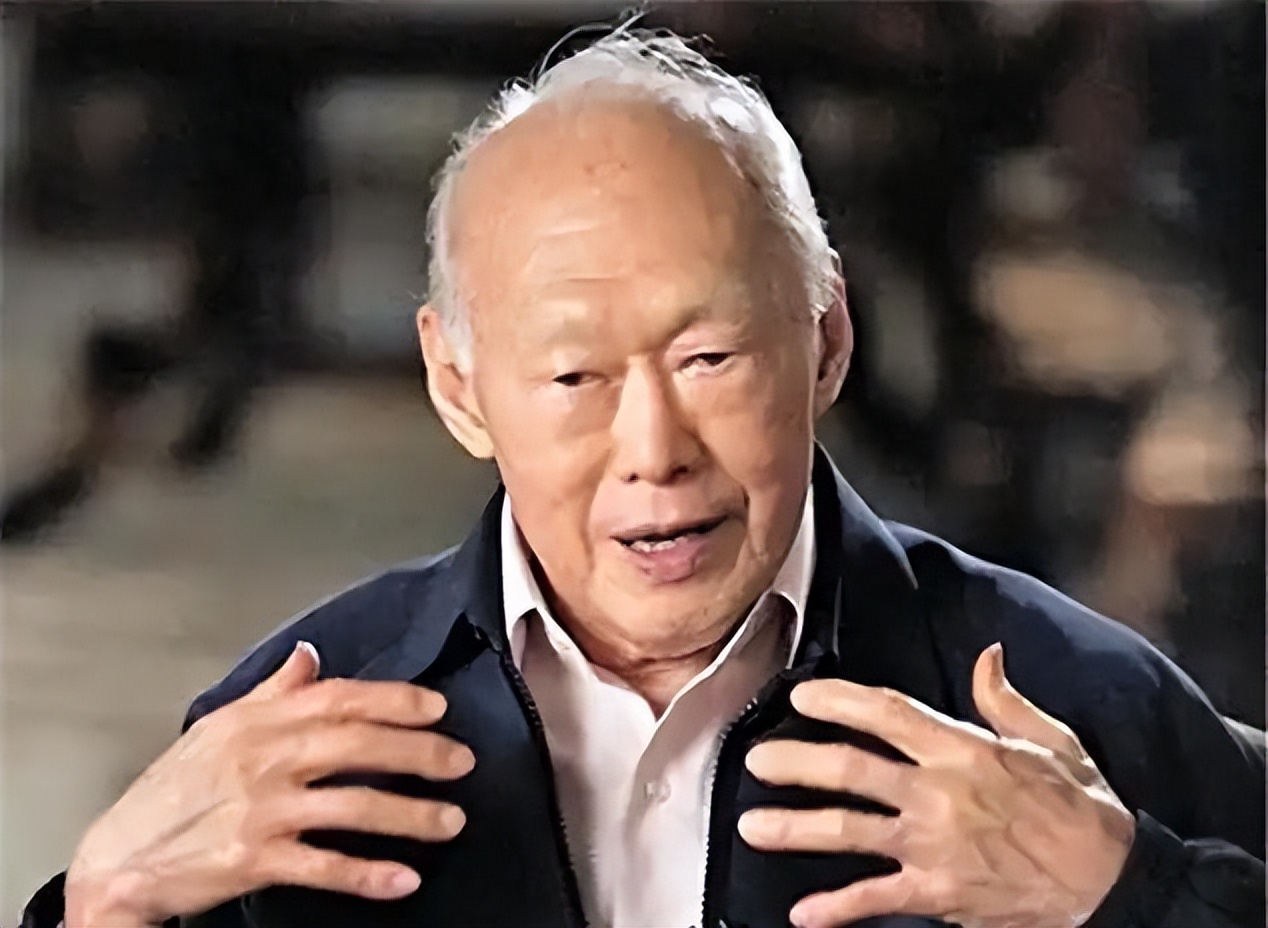

结果1965年8月9日,新加坡被踢出联邦,李光耀在电视上宣布独立。那一刻,国家面临失业、水源短缺、周边威胁,全靠内部团结顶住。

分离后,李光耀建新加坡武装部队,1967年推义务兵役,男性18岁服两年兵,确保防务自立。这步棋稳了军心,也稳了民心。

独立后,新加坡经济起飞,靠的就是主体民族的凝聚。华人企业家主导港口、金融、电子业,吸引外资建工业园。

1960年代末,组屋计划让80%人口住上公屋,华人家庭最多受益,生活稳定了,社会矛盾少。反腐局一建,官员不敢乱来,法治严,鞭刑、死刑管重罪。言论管得紧,媒体政府控,但换来的是低犯罪率,高效率。

华人文化教育没丢,华校虽改英语,但汉字课必上,保持身份认同。

到1980年代,GDP年增8%以上,从第三世界跳到第一世界,人均收入超发达国家。

李光耀知道小国生存难,1960年代印尼对抗马来西亚,新加坡夹中间,得靠内部铁板一块。华人作为主体,文化底子厚,家族观念强,容易动员。其他族群融入进来,但不主导,避免分裂。结果到现在,华人还是经济脊梁,稳定社会基石。这套逻辑简单:主体民族靠谱,国家就稳。

我国是多民族国家,汉族占九成多,主体地位稳,但管理起来也得细心。新加坡小,它能靠华人主体快速统一,中国大,更得用好这个优势。

邓公1978年访新加坡,看中它的效率和稳定。1992年南巡,他说学新加坡治理经验。中国建了很多开发区,学新加坡吸引外资,建公屋改善民生。

这些都管用,但新加坡提醒:稳定核心是主体民族的凝聚。汉族文化传承强,教育、经济上主导,能拉动全国。其他民族政策上,平等融入,但主体把关,避免外部势力钻空子。

当然,新加坡有局限,小国易管,中国大,得因地制宜。但核心道理通:靠谱主体民族是稳定锚。

总的看,新加坡的路子实诚,没花里胡哨,就人口结构下功夫。华人主体靠谱,国家就靠谱。中国借鉴,得结合国情,但主体民族这块,绝对是金钥匙。

华人文化在新加坡发光,在中国更得闪耀。稳定不是天上掉的,是一步步走出来的。新加坡走通了,中国继续走,路越宽。

参考资料

外交部:要维护台海和平稳定 必须旗帜鲜明坚持一个中国原则 海外网