一口老陈醋下去,喉咙先酸后甜,脑子里却蹦出一个问题:山西人到底靠什么把三千年的日子酿成了今天这十碗味道?

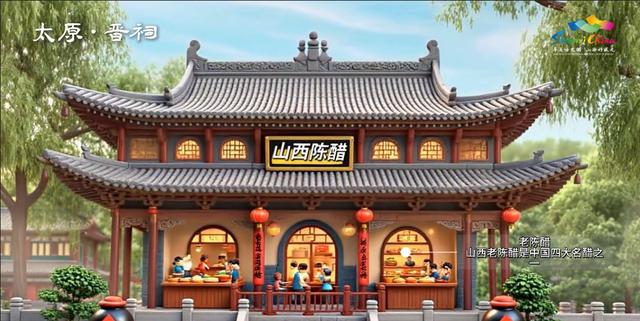

先说醋。

清徐县的老师傅每天五点起床,先把高粱蒸得开花,再一层层码进老缸。

他们不急,三伏天晒,三九天捞,三年才出一缸。

外地人问值不值,师傅反问:你三年能等一个人回头吗?

能,这缸醋就值。

平遥牛肉的咸香,其实是盐和时间打的一场持久战。

清代走西口的商队带着它,十天半月不变味,靠的是盐粒渗进每一根纤维。

今天切片蘸醋,嚼着嚼着就懂了:原来“家”是可以随身携带的。

杏花村的汾酒,喝一口就明白什么叫“清香”。

不是寡淡,是粮食最干净的味道。

酿酒师说,秘诀在“清蒸二次清”,听起来像绕口令,其实就是把杂质赶走,把诚实留下。

竹叶青里泡着栀子、陈皮,老太原人感冒冲一杯,比药管用。

太谷饼的酥,是猪油和糖在烤箱里谈的一场恋爱。

晋商当年走口外,怀里揣两块,饿急了掰一口,渣子掉在驼铃上,骆驼都回头。

现在高铁上吃,酥皮簌簌往下掉,邻座小孩盯着看,你得分他一半。

沁州黄小米煮粥,锅底能结一层油皮。

康熙爷当年吃到这口,直接把沁县划成“贡米之乡”。

今天超市货架上,它比普通小米贵一倍,但煮出来那层米油,骗不了人。

广灵剪纸不是吃的,却能让人咽口水。

一张红纸,三刀下去,一只活蹦乱跳的兔子就蹦出来了。

非遗传承人张师傅说,剪纸最怕急,一急手就抖,兔子就成了狗。

这话搁在生活里,一样成立。

闻喜煮饼的芝麻香,得靠滚油里走一遭。

外皮炸得金黄,内里还是绵软,甜得恰到好处。

运城人过年过节送这个,比送红包实在——红包吃完就忘,煮饼的甜能记一年。

子推蒸饼是寒食节吃的。

晋中人蒸它,是为了纪念介子推。

面粉里揉进花椒和葱花,蒸出来一层层能撕着吃。

老人说,介子推当年割股奉君,今天咱们吃饼,其实是提醒自己:别太热,留点余温。

稷山板枣,咬一口能甜到后脑勺。

枣农说,这枣得晒足七七四十九天,糖分才能锁进肉里。

晒不够,就是青皮疙瘩;晒过了,就成了药。

像极了谈恋爱,火候刚好才甜。

六味斋的酱肘子,太原人排队买。

肥的化成汁,瘦的丝丝分明,蘸醋吃能下三碗饭。

老师傅说,老汤用了四十年,每天续新料,就像过日子,今天添点明天补点,锅才没干。

十样东西,十段人生。

山西人没说什么大道理,只是把日子掰开揉碎,蒸煎煮炸,最后端上桌。

你问山西什么味道?

酸是等待,咸是奔波,甜是团圆,辣是脾气,苦是舍不得。