《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》第五章 从全国看户县:市辖区专名研究

华林甫等 鄠邑地方史 2022-02-03 22:37

《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》第五章 从全国看户县:市辖区专名研究

第一节 从市辖区设置模式看

中国的城市产生很早,大城市因管理的需要而逐渐分区划片,从北周一直到明清的双附郭县制度便是市辖区的先声①;当这种区划上升到官方层面的时候,就产生了市辖区的雏形②。若城市功能分区是该城市政治、军事、经济、文化发展的自然产物,则城市内部分区管理是城市规模不断扩展之后官方调控的结果。因此,“市辖区”这一专有名称是在城市政府产生以后,由市政府设置的城市内部的行政区域。

目前,市辖区是设置在地级市及其以上城市的地方行政建制单位。一般设在城市建成区,如果城市规模较大则可分区,同一个城市的市辖区一般是连绵在一起的,新设的市辖区不允许成为与该城市中心城区互不连接的飞地。

从市辖区的发展历程看,改革开放之前对其行政地位并无明确规定,由此市辖区的数量呈波动式增长③。1979年全国人大通过了新的《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,市辖区被明确为县级行政单位。1983年以来,市管县体制从东部地区开始向全国推行,地、市合并,省辖市升级为地级市,市辖区建制开始逐步增加。20世纪末,四个直辖市和一些特大城市出现了将所辖郊县改为市辖区的热潮,市辖区的数量增长十分迅速, 1984年市辖区593个,1994年697个, 2004年852个,2014年底共有897个 市辖区④。市辖区的数量,2015年已经突破了九百大关。

图5-1:市辖区的增长 ①华林甫:《我国古代的双附郭县》,载《中国方域》1993年第6期。

图5-1:市辖区的增长 ①华林甫:《我国古代的双附郭县》,载《中国方域》1993年第6期。②胡乐伟、吴宏岐:《论中国市辖区形成的历史过程》,载《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》第42卷第5期,2013年9月。

改革开放以来,市辖区设置共有三种模式:一是地市合并或县级市升格过程之中首次设区。二是因市辖区界线调整而产生的市辖区。 主要包括城市调整原有城区、郊区的“蛋黄式”结构,使之形成围绕市中心的放射状结构。三是中心城市规模扩展背景下增设市辖区,以最大程度地发挥中心城市的带动辐射作用,具体形式包括将大城市郊区、郊县设为若干新的市辖区,或者将外围的市辖区与周边县《或县级市)联合成立一个或多个市辖区,因户县与西安市城区近在咫尺,户县的撤县设区属于第三种设置模式。

据历年《中华人民共和国行政区划简册》统计,对从1983年到2014年由“撤县(市)设区”方式产生的155个市辖区进行了汇总,从地域上看涵盖了除青海、西藏以外的大陆所有省级政区,反映了这种设置方式的广泛性。其中,沿用县(市)专名的有114例,所占的比例高达73.5%。不改动专名可以在最大限度上减少行政区划调整带来的不便,对原地域文化起到延续与传承作用;但是,户县属于单名县,专名只有一个字,目前尚无单名的市辖区,因此它不属于这一类型。

由此,我们要单独探讨单名县撤县设区的特殊问题。

第二节 从全国单名县的改名方式看

从全国来看,北京市通县、四川巴县、浙江鄞yín县、湖南郴chēn县、陕西耀县、四川达县、山东陵县、湖北郧yún县均属单名县,都早已改成市辖区。以户县撤县设区而论,与这一类型相同,故将视野扩大到改革开放以来全国单名县的改名历程,可以从全国的角度全面而深入地探讨户县撤县设区的专名问题。

从专名的语词结构来看,户县属于专名只有一个字的单名县。本报告第一作者(华林甫)在《简论我国的单名县》①一文中,对1994年存在的157个单名县的形成时间进行了分类,对其分布特点与原因进行了阐释,并对单名县的演变与地名标准的关系加以探索。经过二十年的快速发展,行政区划调整也伴随其中,

50

表 5-1 改革开放以来的单名县改名 ①北京市、内蒙古、吉林省、上海市、浙江省、广东省、海南省、青海省、宁夏、新疆:无。无。(?)天津市1个:蓟jì县。辽宁省1个:义县。黑龙江省1个:宾县。福建省1个:沙县。江西省1个:赣gàn县。贵州省1个:盘县。云南省1个:云县。江苏省2个:丰县、沛县。湖北省2个:房县、随县。重庆市2个:忠县、开县。西藏2个:索县、朗县。广西3个;横县、藤县、容县。湖南省4个:攸[yōu县、澧lǐ县、南县、道县。山东省6个:莒jǔ县、费县,莘shēn县、冠县、曹县、单县。安徽省7个:和县、歙shè县、黟yī县、萧县、泗sì县、寿县、泾县。四川省9个:郫pí县、荣县、泸县、安县、高县、珙gǒng县、渠县、理县、茂县。甘肃省9个;环县、宁县、漳县、岷县、成县、文县、康县、礼县、徽县。陕西省11个:户县、眉县,陇县、凤县、乾县、彬县、华县、富县、洋县、勉县、佳县。河南省13个:杞qǐ县、嵩县,叶县、郏jiá县、滑县、浚xùn县、淇县、温县、范县、陕县、睢suī县、新县、息县。山西省14个:孟县、沁县、应县、祁县、绛县、夏县、代县、古县、吉县、隰xí县、蒲县、兴县、临县,岚县。河北省最多,16个:赵县、涉县、磁县,邱县、魏县、任县、威县、唐县、易县,蠡lǐ县、雄县、蔚县、沧县、青县、献县、景县。②标准年份为1978年底,以1979年行政区划简册为准,共有165个。③资料来源:十六部正史地理志、唐宋以来地理总志、1950年代以来逐年的行政区划简册。51《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》

表 5-1 改革开放以来的单名县改名 ①北京市、内蒙古、吉林省、上海市、浙江省、广东省、海南省、青海省、宁夏、新疆:无。无。(?)天津市1个:蓟jì县。辽宁省1个:义县。黑龙江省1个:宾县。福建省1个:沙县。江西省1个:赣gàn县。贵州省1个:盘县。云南省1个:云县。江苏省2个:丰县、沛县。湖北省2个:房县、随县。重庆市2个:忠县、开县。西藏2个:索县、朗县。广西3个;横县、藤县、容县。湖南省4个:攸[yōu县、澧lǐ县、南县、道县。山东省6个:莒jǔ县、费县,莘shēn县、冠县、曹县、单县。安徽省7个:和县、歙shè县、黟yī县、萧县、泗sì县、寿县、泾县。四川省9个:郫pí县、荣县、泸县、安县、高县、珙gǒng县、渠县、理县、茂县。甘肃省9个;环县、宁县、漳县、岷县、成县、文县、康县、礼县、徽县。陕西省11个:户县、眉县,陇县、凤县、乾县、彬县、华县、富县、洋县、勉县、佳县。河南省13个:杞qǐ县、嵩县,叶县、郏jiá县、滑县、浚xùn县、淇县、温县、范县、陕县、睢suī县、新县、息县。山西省14个:孟县、沁县、应县、祁县、绛县、夏县、代县、古县、吉县、隰xí县、蒲县、兴县、临县,岚县。河北省最多,16个:赵县、涉县、磁县,邱县、魏县、任县、威县、唐县、易县,蠡lǐ县、雄县、蔚县、沧县、青县、献县、景县。②标准年份为1978年底,以1979年行政区划简册为准,共有165个。③资料来源:十六部正史地理志、唐宋以来地理总志、1950年代以来逐年的行政区划简册。51《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》 52页①1982年由滨县、博兴二县析置滨州市(县级),治北镇。1987年撤销滨县并入,2000年改滨城区。②1982年析巢cháo县城区置县级巢湖市,1983年巢县并入。

52页①1982年由滨县、博兴二县析置滨州市(县级),治北镇。1987年撤销滨县并入,2000年改滨城区。②1982年析巢cháo县城区置县级巢湖市,1983年巢县并入。52

《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》

53页①光绪三十一年升,据《清实录》第59册,第226页。②《明史·地理志·四》四川省成都府。中华书局,1023页

53页①光绪三十一年升,据《清实录》第59册,第226页。②《明史·地理志·四》四川省成都府。中华书局,1023页

53《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》

由上表得知,由单名县变为县级市的有43例(其中11例后来变成为市辖区,即:忻xīn州市改忻府区、商州市改商州区、姜堰市改姜堰区、宿州市改埇桥区、亳bó州市改谯 qiáo城区、花都市改花都区、梅县市先改梅县后又改梅县区、贺州市改八步区、吴县市拆分为吴中与相城两区、滁州市拆分为琅琊与南谯两区、贵港市拆分为港北与港南两区),单名县直接改为市辖区的有14例,单名县的专名改名而仍为县的则有3例。由此,可以获得如下九点认识:

第一点,采用历史上曾设置过的“某州”之名来命名新的市名,是最为常见的方式。河北省晋县、涿县、定县、霸县、冀县、深县,山西省忻xīn县、霍huò县,辽宁省盖县,陕西省商县,山东省胶县、滕县,江苏省邳pī县,安徽省宿县、滁chú县、亳bó县,浙江省嵊shèng县,河南省孟县、林县、禹县、邓县,广东省连县,海南省儋dàn县,广西壮族自治区贺县,四川省彭县25县分别改名为“某州市”,比例达到59.5%,这些单名县多是明清直隶州或散州,改为单名县多数是在民国初年。改名更确切地说应该是恢复旧名,反映出许多单名县对于历史地名的追溯。但是,户县历史上从未设州、置郡、升府、建省,由此无可取称,故上述内容与户县无关。

第二点,撤县设市不叫“某州市”者,则有黄县之改为龙口市、复县之改为瓦房店市、泰县之改为姜堰市、均县之改为丹江口市、崖县改为三亚市、巢县改巢湖市、锦县之改为凌海市、灌县之改为都江堰市、花县之改为花都市、邹县之改为邹城市、贵县之改为贵港市、密县之改为新密市、巩县之改为巩义市、吴县之改为吴县市、辉县之改为辉县市、梅县之改为梅县市16处,可分四种情况:花县、邹县、贵县、密县、巩县分别以增一字而取其嘉名,黄县、复县、泰县、均县、崖县之撤县设市之市名皆以县城驻地城镇为名,巢湖市、凌海市、都江堰市以地理形胜与名胜为名,吴县、梅县、辉县三县则直接加“市”。分析详下。

第三点,花、邹、贵、密、巩五县的改名方式可供户县借鉴。广东省花县系清前期新置的县,原无州名,改名作花都市,今为广州市花都区。山东省邹县1992年改名邹城市。广西贵县1998年撤县设市,唐到元时期虽然曾经长时间存在过贵州,但考虑到与贵州省专名相重,故保留“贵”,取名“贵港”,反映了当地作为内河港口的地理位置。河南省巩县于1991年改名巩义市,密县于1994年改名新密市。这就等于说,单名县有双名需求时,可以根据当地历史文化特征或地理状况增加一个字。这一条对户县的撤县设区启发很大。花、邹、贵、密、巩五县新增的字分别为“都”、“城”、“港”、“新”、“义”。这对于户县

54

第四点,黄县、复县、泰县、均县、崖县撤县升市的市名是以驻地命名者,含有驻地发生迁徙的情况:山东省黄县1986年改名龙口市,以驻地龙口镇为名。辽宁省复县1985年改名为瓦房店市,以驻地所在瓦房店镇为名,市区西北之复州城镇为原州治。江苏省泰县1994年改为姜堰市,2012年撤市设区,改为姜堰区.以驻地姜堰镇为名。湖北省均县1983年改为丹江口市,因均县驻地1958年由城关镇迁至丹江口,1971年建丹江口镇,因驻地为名。海南省崖县1951年迁治于三亚镇,故1984年改设三亚市,以驻地为名,1987年升为地级市。以这一点来衡量,户县以县城原甘亭镇取名“甘亭区”,也是一种选择。

第五点,巢县之演化为巢湖市、灌县之改为都江堰市、锦县之改为凌海市,均以地理形胜与名胜为名,巢县城区因湖得名而置巢湖市,灌县因水利工程而改名都江堰市,锦县因境内有大小凌河下游又面向渤海而为新市取名。但是户县只是北临渭河,若取名“临渭区”则与渭南市的市辖区重名,若取名“渭滨区”则与宝鸡市的市辖区重名,若以“水南曰阴”②原则而取名“渭阴区”则仅可差强人意。又,户县县城西侧有著名的渼陂,但它无法与巢湖媲美,故取名“渼陂区”似乎也勉强;南北纵贯县境的河流是涝河,取名“涝河区”则知名度不足。

第六点,通名叠加者三例。江苏省吴县1995年改为吴县市,河南省辉县1988年改为辉县市,广东省梅县改为梅县市。这样的更名方式使两种通名“县”、“市”叠加,日常使用之中一旦脱落了通名,就会造成不便、甚至误解,吴县市撤市改区就拆分成吴中、相城两区,梅县市经历了撤市改县而又恢复了梅县,2013年撤县而设梅县区,而辉县改为辉县市之后仍然保留至今。因此,政区通名叠床架屋式的吴县市、梅县市、辉县市三市,不代表今后的发展方向,也不值得鼓励,吴县市、梅县市没使用几年便已寿终正寝,如今只剩下“辉县市”孑然屹立。从这个角度而言,户县今后改为“鄠县区”或“户县区”是不可取的。

第七点,有采用原府名者,山东省掖县原为莱州府附郭县,故改名时采用府名为莱州市。河南省汲县原为卫辉府附郭县,故改名时采用府名作卫辉市。因户县历史上只是县,此两例与户县改名无关。

第八点,单名县改县名者有:河北省完县于1993年更名为顺平县、湖南省酃líng县于1994年改名为炎陵县,靖县于1987年改名靖州苗族侗族自治县。至于完县改名顺平,不算成功,毕竟“顺平”是王葬设在该地的县级地名,只使用过十多年:炎帝的活动范围没有定论,取名炎陵县值得商榷。靖县改靖州苗族侗族自治县对户县也缺乏启发意义。

第九点,由单名县直接改为市辖区的有:通县改通州区、金县改金州区、耀县改耀州区、鄞yín县改鄞州区、朔县改朔城区、陵县改陵城区、滨县改滨城区、潍县改寒亭区、郴chēn县改苏仙区、衢qú县改衢江区、巴县改巴南区、郧yún县改郧阳区、万县先改万县区后改万州区、达县改达川区。按:通、金、耀、鄞、万五县,历史上俱为州的建置,市辖区取名为“某州区”顺理成章,郧阳、达川也都是启用了历史地名。朔、陵、滨三县改区,都加了一个“城”字,苏仙、衢江、巴南则都是山水方位,而寒亭则以驻地得名。对户县而言,叫“某州区”是不可能了,如果借鉴苏仙、衢江两区之意,则户县以秦岭为名也是思路,但秦岭作为我国南北气候分界线是跨省的山脉,“秦岭区”显然不合适,而叫“渭河区”又显得不伦不类。不过,若借鉴朔县、陵县、滨县三县的改区方式,则可取名“鄠城区”,与上述第三点吻合。

综合本节所述,户县若借鉴全国单名县改区、设市和改名等多种形式的经验,撤县设区可选择的市辖区名称有六个:鄠邑区、鄠城区、甘亭区、渭阴区、渼陂区、鄠县区(户县区)。

第三节 从全国市辖区专名命名类型看

对于市辖区取名缘由的探讨,有助于深化关于户县撤县设区后专名选择的认识。同时,从现存市辖区名称的语词结构看,两个字的市辖区专名占大多数,二

全国市辖区的命名类型,主要的有六类:

(1)恢复历史地名或以此派生为名

就市辖区名称的发展趋势而言,恢复传统政区名称或以此派生为名成为改革开放以来市辖区命名的重要方式。

对于单名县来说,专名可取名于历史上存在过的府州郡县名称;但是就户县的具体情况而言,因为户县历史上只有县的建置,选择余地不大,从历代县名只可派生出“鄠县区”一名(“户县区”与此同类)。

如果追寻久远的历史,户县在历史早期传说中的夏代曾为有扈氏之国,商时为崇国、丰邑,周平王东迁后此地属秦国,秦改“扈”为“鄠”,日后置为鄠县。由此,有少数人主张将户县改为“有扈区”或“崇扈区”。

(2)以辖区内的著名集镇为名

此例众多,如:北京市之海淀区、丰台区,唐山市之开平区,张家口市之宣

57

《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》

户县境内著名集镇有:县城原甘亭镇,拥有鸠摩罗什舍利子之草堂寺所在的草堂镇,秦岭山下的余下镇,与长安区为邻的秦渡镇,东北部有大王镇,著名的重阳宫在祖庵镇。以此衡量,可取名“甘亭区”,但叫“草堂区”似乎缺了户县整体特色(并且很容易使人联想到成都的杜甫草堂),“余下”容易产生歧义,以“秦渡”为名又易于与咸阳市之“秦都区”同音,而以“大王”为市辖区名称则过于霸气,宗教地名“祖庵”是解放后的五十年代才从盩厔(周至)划属鄠县(户县)的。

(3)以反映地理环境条件与方位特征为名

市辖区的命名中,多有以流经市区的河流方位为名者,突出的是河流与市辖区的方位关系,而非方位本身。河流多穿行于城市之中,为城市最重要的景观,如果城市位于若干河流的交汇处,这样的命名则更有指位性与排他性。如江西省赣州市1998年升为地级市,设章贡区,因境内章水、贡水交汇而得名。周口市2000年升为地级市,设川汇区,以位于沙河、颍河、贾鲁河三川交汇之处得名。但是,户县的著名山川与邻县为界,无法取称。同时,反映当地物产、地理条件与产业情况者也不少,多为地级市中心城区,如日照市1992年设东港区,莱芜市设莱城、钢城二区,菏泽市2002年设牡丹区,四川省雅安市2000年设雨城区,户县在全国知名的有农民画,但无法使用到市辖区地名上去。

如果从陕西全省的角度看,宝鸡市1971年设渭滨、金台二区,渭滨区即以地理方位命名①。渭南市1994年设临渭区,以地理位置临近渭河为名。榆林市1999年设榆阳区,以市区与榆溪河的方位为名。安康市2000年设汉滨区,以地理方位为名。若户县参照这种模式,可以取名于渭河。户县北部以渭河与兴平市

58

《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》

不过,有人以为,户县在西安市的西侧偏南,可取名“西户区”。从方位地名来说,此名缺乏对称,不是最佳选择,分析详下。

(4)以山川湖泊等自然景观为名

此类命名方式的优点在于突出了自然景观的地位,指位性强,但存在的问题在于使用过程中必须包含通名,一旦口语使用中通名脱落,则容易混淆,有双名的山川在取名时可以舍弃其通名部分来避免混淆。

在历史上政区地名的命名方式之中,自然景观为名是重要的方式,也较为稳定。但古人并非直接取用,多借用景观名衍生,辅以修饰词或方位词,使得二者既有联系,但又不雷同。这一命名方式对于户县来说,可选择本县西部的渼陂或涝河,取名“渼陂区”或“涝河区”。渼陂区、涝河区的指位具有唯一性,但不能概括户县全境所有地理特征。

(5)以原县名为名 此例不多,如梅州市有梅县区、重庆直辖市原有万县区。

以此例之,市辖区可取名“鄠县区”。单名县改区,直接以原政区名称作为市辖区之名,会带来通名叠加的负面问题。这一名称,是否妥当?虽然,它在一定程度上有过先例,但例证不多,恐怕不是较好的选择。

(6)以反映历史景观为名

这一命名方式多存在于中心城市市辖区的命名中,数量颇多,如临汾市有尧都区,绍兴市有越城区,咸阳市有秦都区,银川市有兴庆区,保定市新改莲池、竞秀二区等。但是,这一类型对于户县的参考价值有限,从略。

59

《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》

第四节 市辖区专名取名“鄠邑”的合理性

经以上讨论,户县撤县设区后可以选择的市辖区名称,可列表如下:

表 5-2从全国看新市辖区取名之选择 户县撤县设区后可以选择的市辖区名称,在展开分析之前,需要确认两条原则:首先,在“扈”“鄠”“户”三字中选择“鄠”字(详见上一章),因此可以排除表中带“扈”“户”字的拟名;其次,新的市辖区名称里要保留“鄠”字,缺乏“鄠”字的拟名则不予考虑。因此,进入我们视野的并不多,只有鄠邑区、鄠城区、鄠县区、西鄠区、崇鄠区五名。这五个名称,在全国范围内既无重名、也无同音、近音,符合国务院《地名管理条例》、民政部《<地名管理条例>实施细则》和《陕西省地名管理条例实施办法》之规定,均可与“西安市”搭配。下面,展开分析。

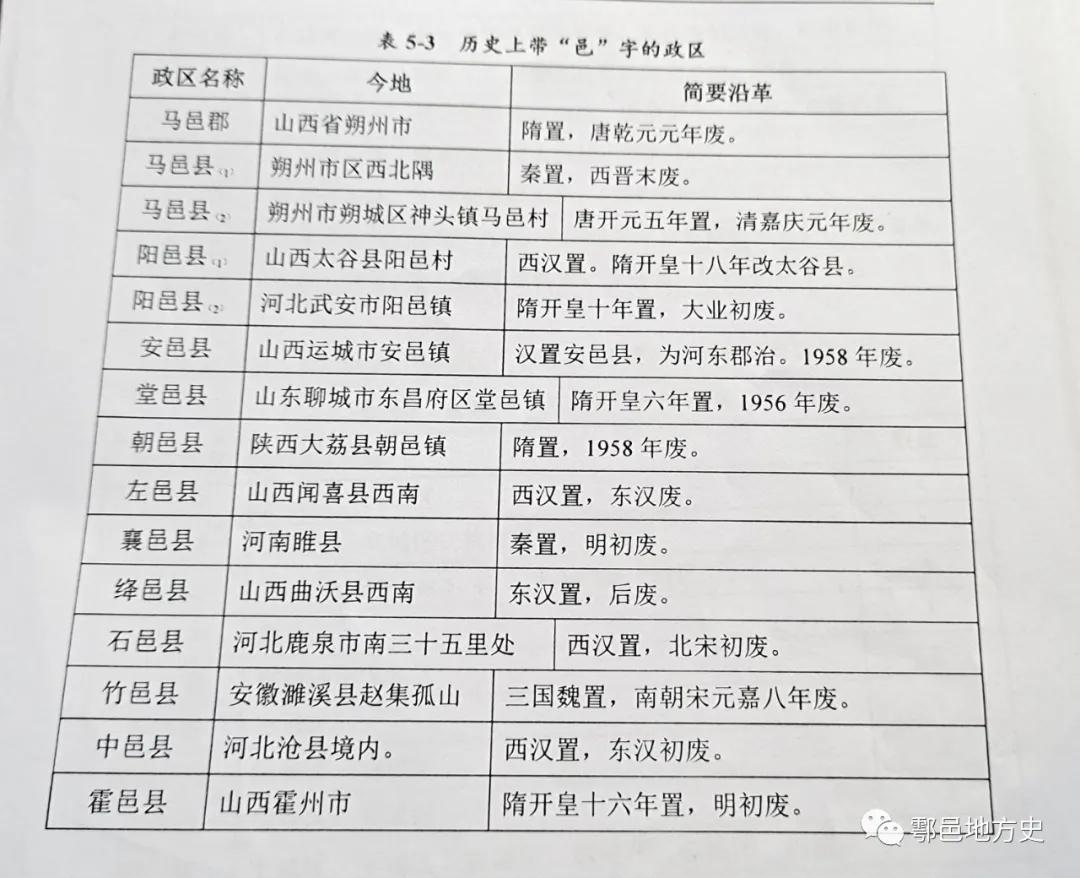

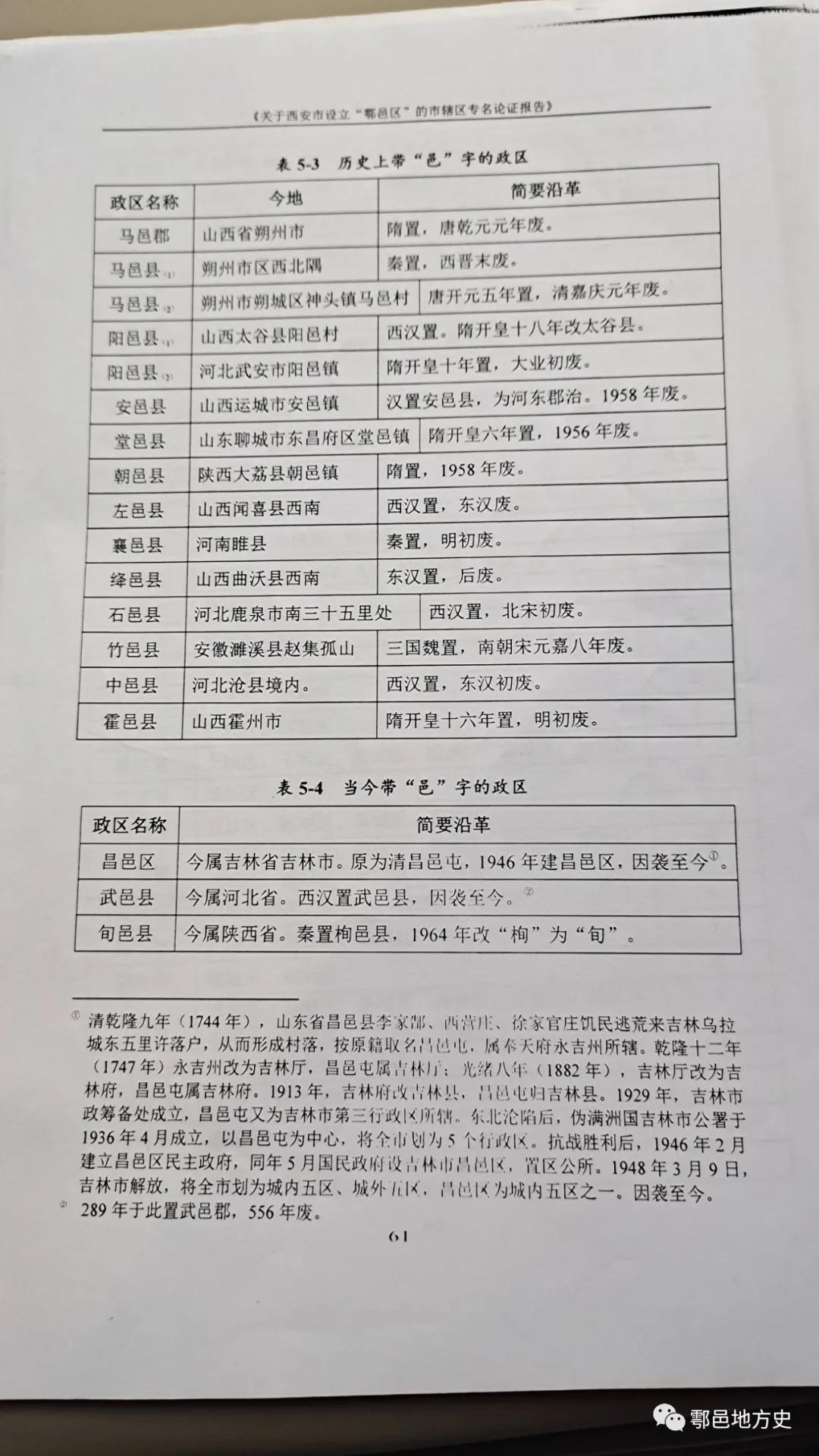

表 5-2从全国看新市辖区取名之选择 户县撤县设区后可以选择的市辖区名称,在展开分析之前,需要确认两条原则:首先,在“扈”“鄠”“户”三字中选择“鄠”字(详见上一章),因此可以排除表中带“扈”“户”字的拟名;其次,新的市辖区名称里要保留“鄠”字,缺乏“鄠”字的拟名则不予考虑。因此,进入我们视野的并不多,只有鄠邑区、鄠城区、鄠县区、西鄠区、崇鄠区五名。这五个名称,在全国范围内既无重名、也无同音、近音,符合国务院《地名管理条例》、民政部《<地名管理条例>实施细则》和《陕西省地名管理条例实施办法》之规定,均可与“西安市”搭配。下面,展开分析。“鄠邑区”是一项不错的选择。“邑”有城邑之意,“有扈氏”之“扈”字下边是“邑”字(东汉许慎《说文解字》:“扈,从邑,户声”),“鄠”字右耳旁也是“邑”字(东汉许慎《说文解字》:“鄠,从邑,雩yú声”),可以较好地传承户县历史文化。并且,当今的市辖区名称中有“昌邑区”(属吉林市),以境内有清朝的昌邑屯得名。现今政区名称叫“某邑”的有:山东昌邑市、临邑县、平邑县,河北省高邑县、武邑县,河南省夏邑县、鹿邑县,四川省大邑县,甚至离户县不远处即有句邑县。历史上叫“某邑”的政区则更多,如:安邑、堂邑、马邑、朝邑、左邑、阳邑、襄邑、绛邑、石邑、竹邑、中邑、霍邑等等。因此,“鄠邑区”具有相当充分的合理性,列为第一选择,可以成为西安市“鄠邑区”。

60

《关于西安市设立 “鄠邑区”的市辖区专名论证报告》

表5-3 历史上带“邑”字的政区

表5-3 历史上带“邑”字的政区 表 5-4当今带“邑”字的政区 ①清乾隆九年(1744年),山东省昌邑县李家郜gào、西营庄、徐家官庄饥民逃荒来吉林乌拉城东五里许落户,从而形成村落,按原籍取名昌邑屯,属奉天府永吉州所辖。乾隆十二年(1747年)永吉州改为吉林厅,昌邑屯属吉林厅;光绪八年(1882年),吉林厅改为吉林府,昌邑屯属吉林府。1913年,吉林府改吉林县,吕邑屯归吉林县。1929年,吉林市政筹备处成立,昌邑屯又为吉林市第三行政区所辖。东北沦陷后,伪满洲国吉林市公署于1936年4月成立,以昌邑屯为中心,将全市划为5个行政区。抗战胜利后,1946年2月建立昌邑区民主政府,同年5月国民政府设吉林市昌邑区,置区公所。1948年3月9日,吉林市解放,将全市划为城内五区、城外五区,昌邑区为城内五区之一。因袭至今。②289年于此置武邑郡,556年废。

表 5-4当今带“邑”字的政区 ①清乾隆九年(1744年),山东省昌邑县李家郜gào、西营庄、徐家官庄饥民逃荒来吉林乌拉城东五里许落户,从而形成村落,按原籍取名昌邑屯,属奉天府永吉州所辖。乾隆十二年(1747年)永吉州改为吉林厅,昌邑屯属吉林厅;光绪八年(1882年),吉林厅改为吉林府,昌邑屯属吉林府。1913年,吉林府改吉林县,吕邑屯归吉林县。1929年,吉林市政筹备处成立,昌邑屯又为吉林市第三行政区所辖。东北沦陷后,伪满洲国吉林市公署于1936年4月成立,以昌邑屯为中心,将全市划为5个行政区。抗战胜利后,1946年2月建立昌邑区民主政府,同年5月国民政府设吉林市昌邑区,置区公所。1948年3月9日,吉林市解放,将全市划为城内五区、城外五区,昌邑区为城内五区之一。因袭至今。②289年于此置武邑郡,556年废。61

《关于西安市设立 “鄠邑区”的市辖区专名论证报告》

第62页上半部分

第62页上半部分纵观全国,市辖区叫“某城区”者多达64处,可列表说明如下:

表5-5 全国叫“某城区”的市辖区

表5-5 全国叫“某城区”的市辖区62

由此可见,户县撤县设区在恢复“鄠”字的同时,取名“鄠城区”也是一种选择,它符合全国潮流,既具备“某城区”的普通特征、又拥有“鄠”字特指的内涵,对于保护乡土文化、传承中华文化能起到积极作用。不过,因“某城区”之名较多,而且西安市本身就有“新城区”,所以“鄠城区”之名显然不如“鄠邑区”,我们把它列为第二选择。

作为第三选择的“鄠县区”,正如上文分析的那样,通名的叠加不代表今后的发展方向,改革开放以来设置的“万县区”、“吴县市”如今业已寿终正寝。并且,鄠(?户)县要撤县设区,本来就要改变“县”的地位,提升户县形象,市辖区名称仍带“县”字显得拖泥带水。当然,课题组也充分理解户县六十万人民对使用了五十二年“户县”一名的感情。若要保留“户县”的因素,并非只有在市辖区名称中保留“户县”两字这一种途径,我国地名古来有很多别称、雅称、代称、简称、曾用名。这是中国地名文化的传统。例如,广州别称“花城”,济南别称“泉城”,无锡号称“小上海”,天津雅称“津门”,景德镇是瓷都,个旧是锡都,重庆简称“渝”,宁波简称“甬”,西安古称“长安”,南京别称“金陵”,苏州曾用名“平江”,太原曾用名“晋阳”,绍兴曾用名“越州”等。如果要继承这一传统,今后新的市辖区政府可以将“户县”法定为“鄠邑区”的曾用名。如此则可两全其美,既保留了“户县”之名、又行撤县设区之实,著名的农民画可以继续使用“户县”之名,品牌得以保留回应第四章第三节的最后一问。

先前撤县设区工作,曾选择过“西鄠区”(西户区)。此名也纳入我们视野,在本报告中位列第四选择,今略作分析。首先,如果“西户”是因西安市的户县而取名,则取名方式比较初级,全国类似的例证并不多。其次,作为文脉兴盛、文化发达、文人辈出的户县,假如改作“西鄠区”或“西户区”,而在传世的历史文献中找不到“西鄠”或“西户”这个词,这是与本地的文化地位不相称的。再次,作为方位地名,一般都是对称的,如历史上的上邽guī与下邽、上曲阳与下曲阳、内黄与外黄等。如今,方位地名仍以对称的居多,例如河南与河北,湖南与湖北,广东与广西,山东与山西,北京市与南京市,上海与下海(下海浦地名位置,在今虹口区提篮桥附近),台北市与台南市台湾省,北海市广西与南海市今广东佛山市南海区,东安区与西安区牡丹江市。为ze,东湖区与西湖区南昌市,东城区与西城区北京市,城东区与城西区西宁市,河东区与河西区天津市,桥东区与桥西区邢台市、张家口市,铁东区与铁西区四平市、鞍山市,南市区与北市

63

《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》区保定市,市南区与市北区青岛市,路南区与路北区唐山市,钦南区与钦北区钦州市,港南区与港北区贵港市,上城区与下城区杭州市,东安与西宁清广东罗定州两县,阳东与阳西均在广东,南票与北票均属辽宁,南川与北川均属原四川省,左云与右玉山西,山阳与山阴山阳县属陕西、山阴县在山西、汉阳汉阳区在武汉市与汉阴汉阴县属陕西省、科尔沁右翼前旗与科尔沁左翼后旗内蒙古。以此观之,如果叫“西鄠区”(或“西户区”),则明显缺了“东某区”之对应,故不可取。

排名第五的“崇鄠区”,是合成地名,将先秦有扈氏①、崇国历史合在一起。合成地名在市辖区名称中也占有一席之地(如杭州市之拱墅区、赣州市之章贡区等),但因在当地的认同度不高,不再展开分析。至于不带“鄠”“户”字的第六选择“渭阴区或渼陂区或涝河区”和第七选择“甘亭区或草堂区”,则不予考虑。

综上所述,我们的结论是:西安市之户县撤县设区、新的市辖区名称取名,首先采用“鄠”字而排除“户”“扈”二字,其次是市辖区名称必须带有“鄠”字,因此第一选择是“鄠邑区”,也可以取名“鄠城区”,但通名叠加的“鄠县区”不代表地名的发展方向,而“西鄠区”则不可取,其它名称“崇鄠区”“渭阴区”“渼陂区”“涝河区”“甘亭区”“草堂区”不予考虑。

64

往期文章:关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告 第一章 前言

往期文章:关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告 第一章 前言关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告 第二章 户县社会经济发展与更名需求

《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》 第三章 历史沿革与古为今用

《关于西安市设立“鄠邑区”的市辖区专名论证报告》第四章 地名用字“扈”“鄠”“户”之