海河夜未央13座桥梁的灯光交响诗

海河是天津的重要城市符号,为迎接2025上合组织峰会,天津对海河沿线的夜景灯光进行了第四次优化升级。此次夜景灯光改造工程聚焦海河核心地带,覆盖北营门桥到金阜桥8.2公里区域,通过智能控制技术来实现色彩、亮度动态变化。

本次灯光改造工程对13座海河桥梁进行了“一桥一景”设计。不只是给桥“化妆”,还帮它们找回各自的神韵。

解放桥的钢铁结构被灯光勾勒得更为清晰,进步桥的灯带蜿蜒曲折,大光明桥上的雕塑在灯光映照下熠熠生辉。13座桥梁分为古典之美、结构之美与力量之美三种风格,在还原建筑语言基础上进行灯光精细表达。

建筑上的灯光也不是简单的复制,从天津风筝魏到千里江山图,从天津港智慧码头到代表高新科技的机械臂,全面展示了天津文化和中华传统文化。

北疆博物院央视纪录百年科考传奇

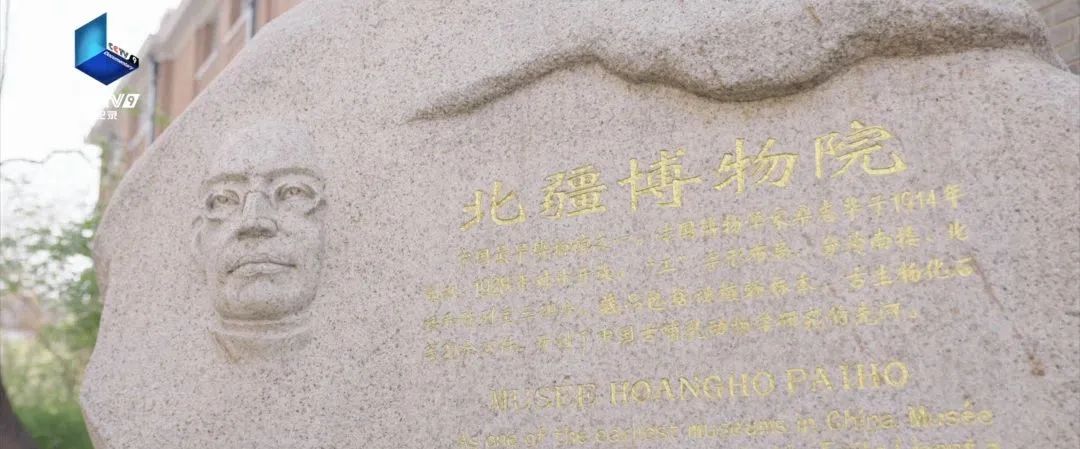

北疆博物院是国内唯一一家原址、原建筑、原藏品、原展柜、原历史文献保存至今的博物馆。

那么,如此特殊的博物馆,是怎样从无到有,又从沉寂中苏醒的呢?

1914年,法国博物学家桑志华(法文名:Emile Licent)抵达天津,开始了长达二十五年的科考行程,并以天津为大本营,创立了黄河白河博物馆,即今天的北疆博物院。

北疆博物院收藏了桑志华大部分科考成果,这些成果包括:中国境内出土的第一枚(有明确地层记录的)人类化石;中国境内出土的第一枚(有明确地层记录的)旧石器;填补地层空白的泥河湾古生物群;推翻了“中国没有旧石器时代”的论断,等等。

2018年,北疆博物院重新开放,桑志华留下的二十万件藏品、一万册图书和千余张地图资料重现世间。引发学术界热烈反响的同时,也掀起了民间的广泛关注,北疆博物院预约爆满,观者盈门,一下子从一座不起眼的建筑,变成五大道游客宁肯绕道也要参观的“网红”打卡地。

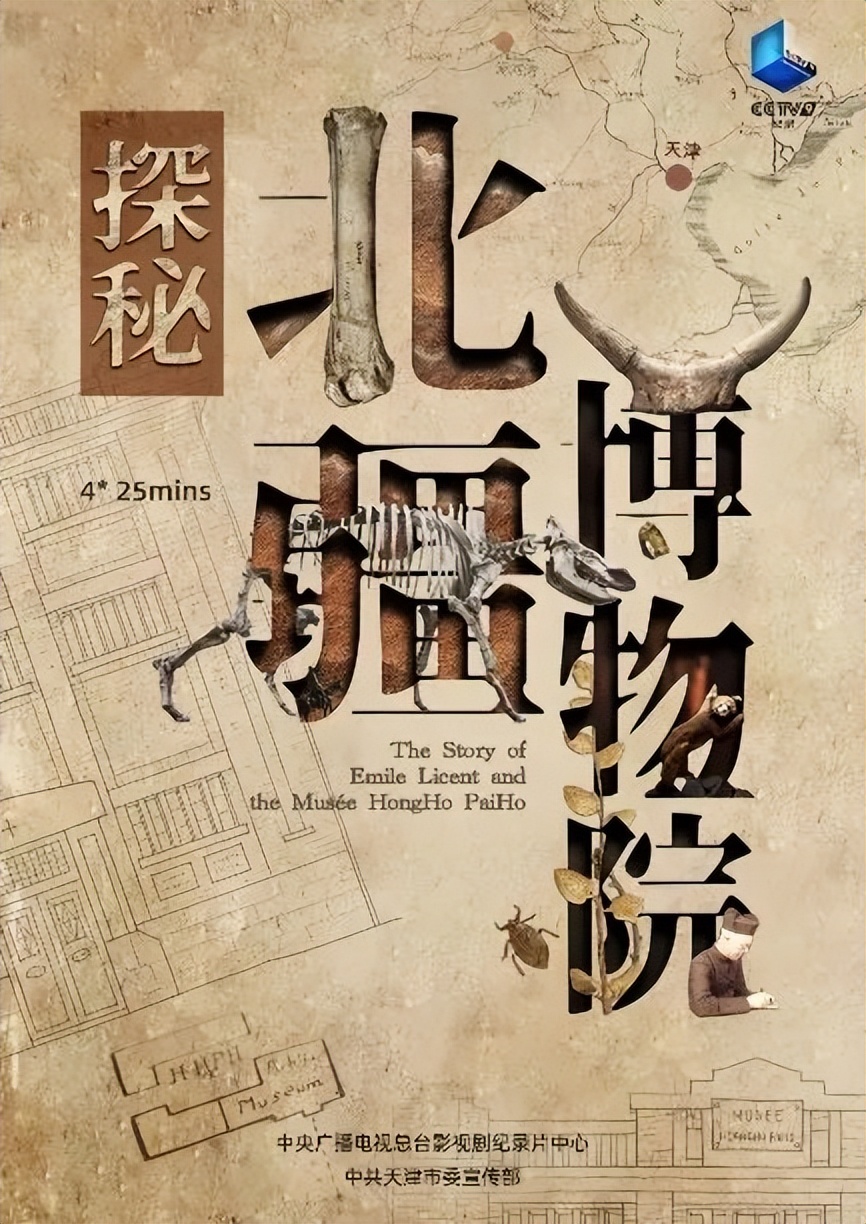

为了纪录这样一家传奇的博物馆,纪录片《探秘北疆博物院》拍摄历时两年,行程跨越亚欧,积累了大量的一手素材,分《远行》《筑基》《证骨》《唤醒》四集。

全片通过丰富史料、现代技术及人物访谈,揭示中国首件有明确地层记录的旧石器、古人类化石等重大科学发现,通过真实历史影像与人文叙事相结合,不仅向早期科学考察的先驱者表达了敬意,也打开了中法文明交流互鉴的一扇窗。

纪录片《探秘北疆博物院》8月6日至9日,每晚19:22,在央视纪录频道(CCTV-9)播出。

国家海洋博物馆深蓝幻想曲

由团市委、市委网信办、市文化和旅游局主办的“行走的文博课堂”——2025“津派文化 青春有范儿”网络主题宣传活动——《行走的文博课堂》第二期,走进了国家海洋博物馆。

视频加载中...

让我们一起走进国家海洋博物馆,一起探秘深海,对话文明!这里静静诉说着海洋的古老传说与未来畅想。在这里,你能触摸海洋科技的脉搏,聆听文明与自然的双重交响。

这艘唐独木舟,是国家海洋博物馆镇馆之宝之一,优美的舟体线条静静诉说着古代先民探索海洋、发展舟楫的智慧,是研究我国航海史的重要见证。

我国古代四大船型之一——福船,具有龙骨厚实、水密隔舱,多重板鱼鳞搭接结构等特点。驻足这里,仿佛能听见海浪拍打船舷的声音,看见商船满载而归的盛景。

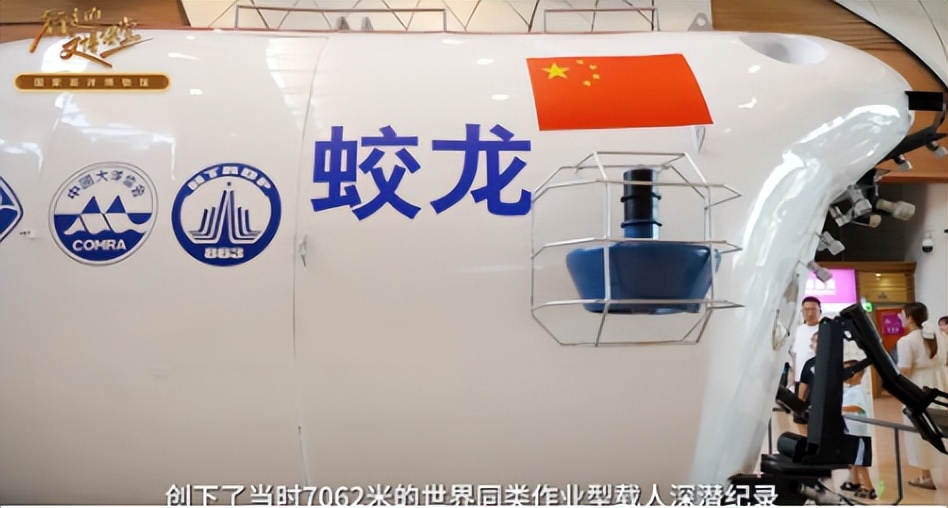

当代展厅中,“蛟龙”号模型将视角拉向深海,创下了世界同类作业型载人深潜纪录。它的诞生标志着中国载人深潜科考已走在世界前列,更象征着人类对未知海域的永恒探索。

线上文博课堂固然便捷,却无法替代线下身临其境的探索与发现。想要深度感受海洋的壮阔与生命的奇迹?想要触摸历史的脉搏和科技的力量?

来吧!走进国家海洋博物馆!在这里,每一件展品都将向你“鲜活”的诉说海洋的故事。期待与你线下相遇,共同开启一场沉浸式的海洋探索之旅。

“津”彩表演 不容错过

话剧《肖申克的救赎》中文版

时间:8月9/10日 周六/日 19:30地点:天津大剧院 歌剧厅

时间:8月9/10日 周六/日 19:30地点:天津大剧院 歌剧厅“采撷浪漫”乔治·格林与德国萨尔布吕肯室内合唱团音乐会

时间:8月10日 周日 19:30地点:天津大剧院 音乐厅

时间:8月10日 周日 19:30地点:天津大剧院 音乐厅夏日微风 · 时光悠长

立秋啦,雨停啦周末快来天津玩耍吧这里没有匆匆忙忙只有恰到好处的风和刚刚好的你天天乐道 津津有味天津始“钟”“响”

来源:天津市文化和旅游局