东北话在冬奥会上的感染力为啥这么强? 首先, 历届冬奥会上, 中国代表队中,东北的运动员比较多。 再看,北京冬奥会上: 从运动员、教练,到技术官员、志愿者,东北军团力量庞大! 就拿吉林来说,除了有27位优秀冰雪运动员参加北京冬奥会外, 中国体育代表团大名单中,吉林省人民政府副省长李伟、吉林省体育局局长张瑞林分别担任中国代表团副团长和副秘书长职务。 吉林省有600名裁判员和技术官员为北京冬奥会提供保障。 122名志愿者为北京冬奥会提供专业专项服务! 所以,从比赛现场到新闻发布会,但凡有中国运动员出现的地方, 你大概率会听到浓浓的东北方言。 就连赛场外因为解说登上热搜的前奥运冠军王濛, 也是一口地地道道的东北话。 因此,东北话慢慢成了中国代表团的一个特色官方语言。 话不多说,下面,咱们就来唠唠, 冬奥运动员们都爆出了哪些东北话“金句”? 分别都是啥意思? 东北话之一:“磕”“嘎嘎好” 冰壶比赛中,凌智和范苏圆魔性东北话拐翻全场。

东北话在冬奥会上的感染力为啥这么强? 首先, 历届冬奥会上, 中国代表队中,东北的运动员比较多。 再看,北京冬奥会上: 从运动员、教练,到技术官员、志愿者,东北军团力量庞大! 就拿吉林来说,除了有27位优秀冰雪运动员参加北京冬奥会外, 中国体育代表团大名单中,吉林省人民政府副省长李伟、吉林省体育局局长张瑞林分别担任中国代表团副团长和副秘书长职务。 吉林省有600名裁判员和技术官员为北京冬奥会提供保障。 122名志愿者为北京冬奥会提供专业专项服务! 所以,从比赛现场到新闻发布会,但凡有中国运动员出现的地方, 你大概率会听到浓浓的东北方言。 就连赛场外因为解说登上热搜的前奥运冠军王濛, 也是一口地地道道的东北话。 因此,东北话慢慢成了中国代表团的一个特色官方语言。 话不多说,下面,咱们就来唠唠, 冬奥运动员们都爆出了哪些东北话“金句”? 分别都是啥意思? 东北话之一:“磕”“嘎嘎好” 冰壶比赛中,凌智和范苏圆魔性东北话拐翻全场。 吉林选手范苏圆在比赛中,“顶线了,来一直擦,来磕他。嘎嘎好。” 这里一连串用了好几个东北方言词汇。“磕他”——“磕”在这里的发音为二声ké,意思是“用力做”“拼命做”“拼了”;“嘎嘎”——在东北方言里,表示(事情的程度)很深。如:天嘎嘎的冷。 东北话之二:“我的眼睛就是尺,我告诉你们,肯定赢了。” 在本届冬奥会上,有很多与众不同的地方, 王濛东北话唠嗑式解说,风趣十足。 在短道速滑2000米男女混合接力比赛中,王濛激情解说,表达喜悦的心情。 本身,这句话是标准的普通话用语。 而她说话的语气,尾声降调,加重了语气, 显示出了东北人说话的豪横自信。 东北话之三:“拼(pin四声)了” 高山滑雪运动员张洋铭,比赛前跟教练说话,“拼(pin四声)了”呗。

吉林选手范苏圆在比赛中,“顶线了,来一直擦,来磕他。嘎嘎好。” 这里一连串用了好几个东北方言词汇。“磕他”——“磕”在这里的发音为二声ké,意思是“用力做”“拼命做”“拼了”;“嘎嘎”——在东北方言里,表示(事情的程度)很深。如:天嘎嘎的冷。 东北话之二:“我的眼睛就是尺,我告诉你们,肯定赢了。” 在本届冬奥会上,有很多与众不同的地方, 王濛东北话唠嗑式解说,风趣十足。 在短道速滑2000米男女混合接力比赛中,王濛激情解说,表达喜悦的心情。 本身,这句话是标准的普通话用语。 而她说话的语气,尾声降调,加重了语气, 显示出了东北人说话的豪横自信。 东北话之三:“拼(pin四声)了” 高山滑雪运动员张洋铭,比赛前跟教练说话,“拼(pin四声)了”呗。 “拼”这个字,本身不是东北方言。 同样,在语调上,由一声念成了四声,就加重了语调。听起来有调侃语气也有拼了的决心,幽默风趣。 东北话之四:“整” 其实,想学东北话呢,一个字非常重要,就是这个“整”字。 张洋铭在评价对手时感慨,“太猛了他,一般人整不了(一般人战胜不了)!”

“拼”这个字,本身不是东北方言。 同样,在语调上,由一声念成了四声,就加重了语调。听起来有调侃语气也有拼了的决心,幽默风趣。 东北话之四:“整” 其实,想学东北话呢,一个字非常重要,就是这个“整”字。 张洋铭在评价对手时感慨,“太猛了他,一般人整不了(一般人战胜不了)!” 速度滑冰赛场夺冠的高亭宇赛后,激动飚东北话:“都到家门口了,谁惯谁啊,来就整(比)呗,干就完了。”显示出霸气十足。

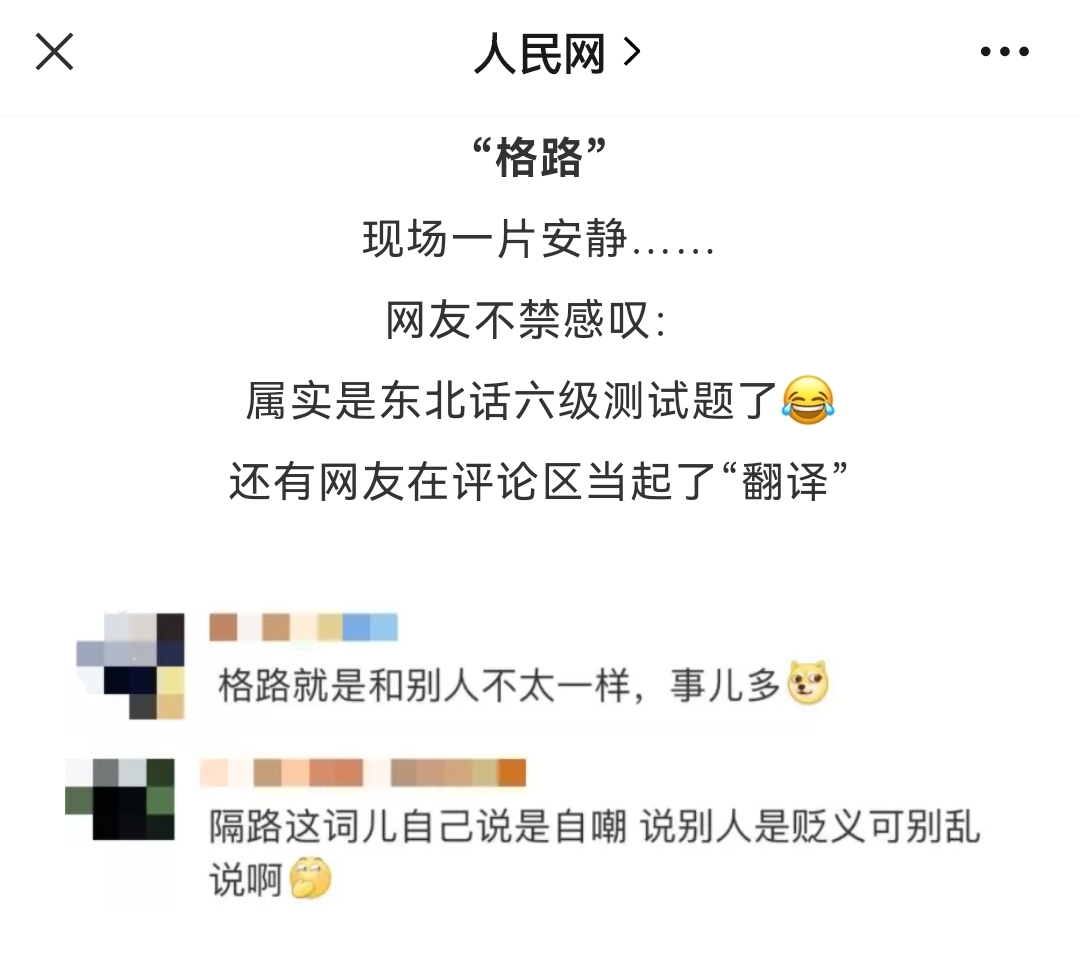

速度滑冰赛场夺冠的高亭宇赛后,激动飚东北话:“都到家门口了,谁惯谁啊,来就整(比)呗,干就完了。”显示出霸气十足。 “整”一般意为弄、干、做等等。 这个字搭配上“东北味”,就有很多不同的意思, 根据语境来说意思相当的多。 比如“你整啥呢”,就是“做”的意思。 “咋整呢”,就是“怎么办”的意思。 可以说,贯穿整个东北话的语言体系,这个字非常的百搭。 东北话之五:“格路” 速度滑冰男子500米决赛, 中国选手高亭宇再夺一金。 赛后接受采访时, “如何形容自己的性格?” 高亭宇用了两个字—— “格路” 一时间,全场面面相觑。 而同传间里的外国翻译更是发蒙, 给出了“I think I'm quite glue???” 这样令人摸不着头脑的翻译。

“整”一般意为弄、干、做等等。 这个字搭配上“东北味”,就有很多不同的意思, 根据语境来说意思相当的多。 比如“你整啥呢”,就是“做”的意思。 “咋整呢”,就是“怎么办”的意思。 可以说,贯穿整个东北话的语言体系,这个字非常的百搭。 东北话之五:“格路” 速度滑冰男子500米决赛, 中国选手高亭宇再夺一金。 赛后接受采访时, “如何形容自己的性格?” 高亭宇用了两个字—— “格路” 一时间,全场面面相觑。 而同传间里的外国翻译更是发蒙, 给出了“I think I'm quite glue???” 这样令人摸不着头脑的翻译。 网友不禁感叹:属实是东北话六级测试题了! 也有网友在评论区当起了“翻译” 其实,“格路”,这一词汇最初起源于满族语言, 如今,在东北地区这一词语 常常指某人“与众不同,违背常理,不合群”, 通常为贬义。 而高亭宇大概想表达的应该是, 带有开玩笑的色彩, 一种东北式的谦虚和自嘲。 而东北话在冬奥会期间走红网络可不是在北京这一届才开始。 2018年平昌冬奥会男子5000米接力冠军、匈牙利的华裔运动员刘少林、刘少昂兄弟曾在长春接受训练。 教练是中国人,两兄弟都能说一口流利的东北话。 2017年,他们在参加央视节目时爆出一句“我们是长春人,东北那疙瘩”,瞬间笑翻全场。 可见,东北话的魔性和洗脑能力非同一般, 只要在东北呆过, 说话都会沾点东北“大碴子味”的说话方式。 啥是大碴子味? 说白了就是粗犷。说话的时候刻意加重语气,容易让人感觉比较生硬,也就是说东北人说话比较豪放。 风趣幽默、又充满力量的东北话,成为冬奥会上的一道独特风景! 那么,东北话与冬奥会到底有多适配? 据统计,截至目前,中国获得冬奥会金牌的运动员。 除了韩晓鹏、谷爱凌外, 都是东北运动员, 而就连韩晓鹏,也曾经在东北训练, 说着一口东北话。 本届冬奥会上 短道速滑男子1000米决赛场上, 妥妥滴,5个人都讲东北话! 难怪网友调侃:宇宙的尽头是东北! 你是东北话几级,整两句啊? 中国吉林网 吉刻APP记者 陈志文/文 截图来源于网络

网友不禁感叹:属实是东北话六级测试题了! 也有网友在评论区当起了“翻译” 其实,“格路”,这一词汇最初起源于满族语言, 如今,在东北地区这一词语 常常指某人“与众不同,违背常理,不合群”, 通常为贬义。 而高亭宇大概想表达的应该是, 带有开玩笑的色彩, 一种东北式的谦虚和自嘲。 而东北话在冬奥会期间走红网络可不是在北京这一届才开始。 2018年平昌冬奥会男子5000米接力冠军、匈牙利的华裔运动员刘少林、刘少昂兄弟曾在长春接受训练。 教练是中国人,两兄弟都能说一口流利的东北话。 2017年,他们在参加央视节目时爆出一句“我们是长春人,东北那疙瘩”,瞬间笑翻全场。 可见,东北话的魔性和洗脑能力非同一般, 只要在东北呆过, 说话都会沾点东北“大碴子味”的说话方式。 啥是大碴子味? 说白了就是粗犷。说话的时候刻意加重语气,容易让人感觉比较生硬,也就是说东北人说话比较豪放。 风趣幽默、又充满力量的东北话,成为冬奥会上的一道独特风景! 那么,东北话与冬奥会到底有多适配? 据统计,截至目前,中国获得冬奥会金牌的运动员。 除了韩晓鹏、谷爱凌外, 都是东北运动员, 而就连韩晓鹏,也曾经在东北训练, 说着一口东北话。 本届冬奥会上 短道速滑男子1000米决赛场上, 妥妥滴,5个人都讲东北话! 难怪网友调侃:宇宙的尽头是东北! 你是东北话几级,整两句啊? 中国吉林网 吉刻APP记者 陈志文/文 截图来源于网络